日本の財閥とは?財閥の序列やランキングについて詳しく解説!

2025年1月31日更新

この記事の監修者

杉崎 聖輝(キャリアアドバイザー リーダー)

東京学芸大学卒業後、6年間中学教員として勤務。2000人以上の生徒との関わりで人の良さを見出す力を磨く。ソフトテニス部顧問として部活指導も経験。現在は株式会社ナイモノに転職し、キャリアアドバイザーとして活躍。教育現場での経験を活かし、自己分析から選考対策まで、1人1人の価値観を大切にした就活サポートを提供。適性のある業界・業種の発見や差別化されたガクチカ作りが得意。就活初心者や不安を抱える学生・チャレンジ精神旺盛な20代向けのサポートに力を入れている。

東京学芸大学卒業後、6年間中学教員として勤務。2000人以上の生徒との関わりで人の良さを見出す力を磨く。ソフトテニス部顧問として部活指導も経験。現在は株式会社ナイモノに転職し、キャリアアドバイザーとして活躍。教育現場での経験を活かし、自己分析から選考対策まで、1人1人の価値観を大切にした就活サポートを提供。適性のある業界・業種の発見や差別化されたガクチカ作りが得意。就活初心者や不安を抱える学生・チャレンジ精神旺盛な20代向けのサポートに力を入れている。

はじめに

就活を開始すると、「財閥系企業」という言葉を耳にすることが増えるのではないでしょうか?

「財閥」と聞くと、「お金持ち」といったイメージがあるかもしれませんが、現状生活の中に「財閥」が存在しないことから、ピンと来ない人も多いはず。

そこで本記事では、日本の財閥とはどのような企業を指すのか、また、財閥の現状はどのようになっているのかなどを詳しく解説します。

- 三大財閥とは

- 三大財閥の序列とランキング

- 財閥系グループのメリットとデメリット

財閥系企業に興味がある人はもちろん、後学のために専門的な知識を付けたい人もぜひ最後までお読みください。

財閥とは

財閥とは、「とあるお金持ち一族が、様々な業種の企業を経営することによって市場を独占している企業グループ」を指します。

財閥の起源は第二次世界大戦以前に遡り、持株会社の制度を利用して巨大な企業グループを形成した財閥が日本経済をけん引してきたことにあります。

財閥が経営してきた業種は非常に幅広く、銀行をはじめ、電気などのインフラ、自動車や造船、小売など、経済における主要な分野を全て経営していたと言えます。

しかし、大きな力を持ちすぎてしまったがゆえに、国家権力との癒着が目立つようになっていました。この癒着によって今後の経済に大きな影響を与えないよう、第二次世界大戦後に連合国軍総司令部(GHQ)によって財閥は解体されます。

GHQとしては、国家権力との癒着回避はもちろんのこと、財閥による市場寡占を取りやめることで、民間企業のさらなる発展を期待したことによります。

そのため1945年以降、規模の大きな財閥から順番に解体され、財閥解体が完了する1947年には独占禁止法が成立し、持株会社の制度を利用した巨大な企業グループ設立は禁止され、財閥は実質廃止されました。

なぜ今も財閥系企業が存在する?

財閥解体以降、1997年の独占禁止法の改正によって純粋持株会社の設立が許可されます。

これにより、財閥系企業は再び終結できるようになったことを受け、現在も「三井」「住友」「三菱」といった名称とともに、財閥の名残が残っています。

なぜ財閥は就活生に人気なのか?

財閥は戦後、解体されたものの、現在でも資本のつながりなどで企業グループを形成しています。

現在、財閥としては解体されているものの日本経済へ与える影響は大きいです。

さらに、横のつながりが強く安定性を重視する就活生に人気があります。

さらに福利厚生など待遇も充実していることが多いため、就活生に注目されやすいといえるでしょう。

ただし、注意点もあります。

いくらグループに所属しているとはいえ、グループから排除される可能性もあるため、絶対的に安心といえるわけではありません。

財閥系への就職だけにこだわり過ぎないようにしましょう。

日本の三大財閥

では、日本の代表的な財閥にはどのような財閥があるのでしょうか。代表的な財閥を詳しくご紹介します。

三井財閥

出典:三井グループ

江戸時代の商人である三井高利は、呉服店と両替商を生業としていました。

財閥のスタートは、三井が現在の三越である三井越後屋を創業したことによります。

戦前は最大の財閥と知られ、日本経済の中で小売を中心に大きな存在感を示していました。

- 明治時代前半に政商として発展し、金融・軽工業・商業・鉱山など幅広い分野に事業を展開

- 個人の能力を尊重する姿勢が特徴で、代表的な企業の理念には「社会貢献」「お客様第一」「地球環境の保全」などが挙げられる

- 1909年に持株会社である三井合名会社が設立

- 財閥解体の対象となり1946年に三井本社が解散

- 三井本社の清算会社は昭和31年(1956年)に三井不動産に吸収合併

住友財閥

出典:住友グループ

住友財閥は世界の財閥の中でも最も古い歴史を持ち、その歴史は400年を超えています。平家一門を祖先に持つと言われる住友家は、室町時代に京都で書籍と薬を扱う「富士屋」を創業し、のちに泉屋の商号で銅銀商を営むようになったことが起源とされています。

江戸時代以降は貿易商や両替商を行ったことが、現在の財閥の流れとなっています。

- 金属工業、機械工業、化学工業、鉱業などに資本投下を集中

- 商業部門を持たず、繊維工業や商業部門への投資は皆無

- 1590年に京都で銅吹所を設けた蘇我理右衛門に始まる

- 江戸時代には両替商を開業し、勢力を伸ばす

- 明治維新後は関連諸産業に広く進出して、金融業を中心に一大コンツェルンを形成

三菱財閥

出典:三菱グループ

三大財閥の中で最も歴史が浅い三菱財閥は、明治期に岩崎弥太郎が三菱商会を創立したことをきっかけにスタートした財閥です。

三菱商会は政商として海運業を独占したことによって、造船業や鉱業、鉄道や貿易などの広い分野に進出し、現在もその流れを大きく汲んでいます。

- 銀行、造船、倉庫、鉱山、貿易などあらゆる産業部門に進出

- 商品やサービスを通じて持続可能な社会に貢献することを目指している

- 組織としてのまとまりを重んじる傾向がある

- 1893年に三菱合資会社を設立し、コンツェルンを形成

- 第二次大戦の軍需の拡大を背景に事業が飛躍的に拡大

- 財閥解体され、のちに三菱グループとして再生

四大財閥という表現もある?

ここまで三大財閥を紹介してきましたが、日本を代表する財閥として、四大財閥が用いられることがあります。

4つ目の財閥は安田財閥と呼ばれ、明治維新後に両替商として活躍した安田善次郎によって創立された財閥です。

安田は明治維新後に政府が発行した太政官札(最初の紙幣)の取引において、当時の大蔵省にその実績を買われたことをきっかけに、第三国立銀行設立に携わることとなりました。

このことを理由に、営んでいた両替商を「安田銀行」と改称し、財閥としての地位を確立しました。

その後は金融業に専念した点が、他の財閥とは異なるとされています。

現在は損害保険ジャパン日本興亜、東京海上日動火災保険、みずほ証券、明治安田生命などに受け継がれているものの、安田財閥としての存在感は現在は無くなっています。

\三菱・三井・住友…財閥系企業を目指すならESで勝負が決まる!/

日本の三大財閥は、歴史と信頼を誇る人気企業の集まり。その分、エントリーシートの審査もハイレベルです。

「何を書けば通過できるの?」「他の人のESを見て参考にしたい…」

そんな不安を抱える就活生のために、実際に選考を通過した20社分のエントリーシートを公開中!

すべてに通過のポイント付き解説ありで、すぐに自分のESに活かせます。

財閥系の第一関門を突破するヒント、今すぐチェックしませんか?

三大財閥の序列とランキング

ここまで日本の三大財閥を紹介してきました。

財閥の中には複数の組織が存在し、それらの序列は明確に区分されています。

こちらでは財閥そのもののランキング順で、各財閥内の序列を見ていきましょう。

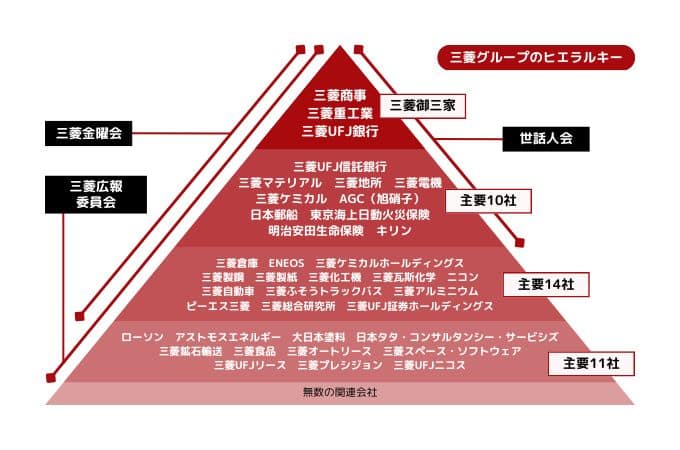

三菱グループ

歴史は最も浅いものの、現在財閥系グループで最も力があるのは三菱グループだと言われています。その大きな理由は、日本のGDPの約10%を占めていることにあります。

財閥グループ内では最も組織内のつながりが重視されており、経営陣を中心に日々の交流が重視されています。

中でも「金曜会」は、一流企業の社長クラスが集まる例会を毎月開催しており、親睦を目的に協議を行っています。「組織の三菱」と言われるような繋がりの強さは、このような日々の取り組みから醸成されているようです。

三菱御三家の企業研究については、以下の記事をチェックしてみてください。

内定を目指している方にとって参考になる情報が満載です。

【企業研究】三菱重工の就職難易度・採用大学・選考対策を徹底解説

【25卒向け】三菱商事の選考は難易度が高い?倍率や選考の傾向を解説

【企業研究】三菱UFJ銀行の就職難易度・採用大学・選考対策を徹底解説

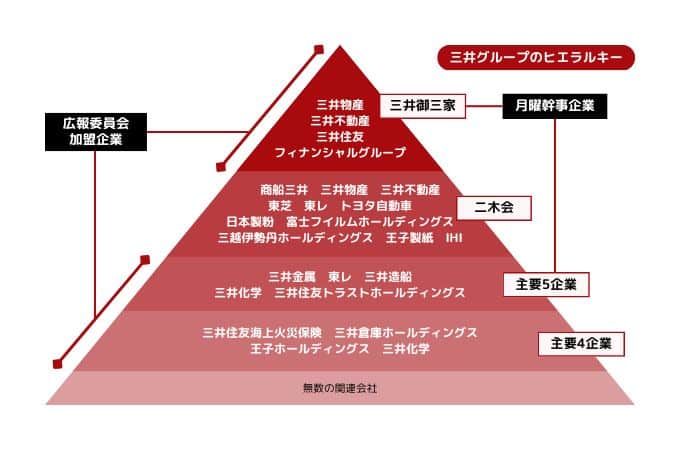

三井グループ

「三井」の冠がついていない場合、三井系企業である印象は大きくないかもしれませんが、ルーツをたどると、三井財閥の先祖といわれる伊勢商人・三井高利による越後屋三井呉服店などが前身となっていることが多く、現在の事業に相関していることが良く分かります。

社長陣が集う「二木会」は、毎月第2木曜日に集まることからこのように名付けられています。今では毎月の会合のほか、「新年互礼会」「叙勲・褒章受章者祝賀会」などと称した数百人規模の会も定期的に開催しています。

三井御三家について詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。

内定を目指している方にとって参考になる情報が満載です。

【企業研究】三井物産の就職対策・社風・求める人物像を徹底解説

【企業分析】三井不動産の就職難易度・採用大学・選考対策を徹底解説

三井住友フィナンシャルグループのエントリーシートの対策法を徹底解説

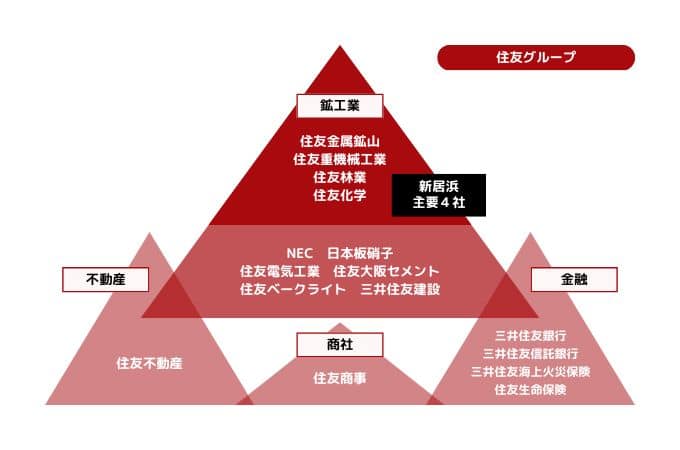

住友グループ

住友グループは1社の加入数が少ないことから、ひとつひとつのグループの横のつながりが強固にある点が特徴です。

住友グループには、明確なヒエラルキーは存在していないようですが、鉱工業とそれ以外とで大きく分けられている特徴があります。

主要4社以外には以下の企業が住友財閥の鉱工業を担っています。

以下の記事もご参考にご覧くださいね。

\財閥系人気企業を目指すなら、エントリーシートが勝負の分かれ道!/

三菱・三井・住友といった三大財閥グループの企業は、最初の関門となるエントリーシートの完成度が重要です。

「どんな書き方が評価されるの?」「実際に通過したESが見たい…」

そんな就活生のために、実際に選考を通過した20社分のエントリーシートを大公開!

すべてに通過ポイント付きの解説入りで、自分のESにすぐ活かせます。

財閥系企業への第一歩を、ここから踏み出しましょう。

三大財閥グループの同業種とは?

ここでは、三大財閥の同業種はそれぞれどんな企業なのか主要企業をもとに比較していきます。

| 業種 | 三井 | 住友 | 三菱 |

| 銀行 | 三井住友フィナンシャルグループ | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 |

| 商社 | 三井物産 | 住友商事 | 三菱商事 |

| 損害保険 | 三井住友海上火災保険 | 三井住友海上火災保険 | 東京海上日動火災保険 |

| 化学 | 三井化学 | 住友化学 | 三菱ケミカルホールディングス |

| 非鉄金属 | 三井金属 | 住友電気工業/住友金属鉱山 | 三菱アルミニウム |

| 倉庫 | 三井倉庫ホールディングス | 住友倉庫 | 三菱倉庫 |

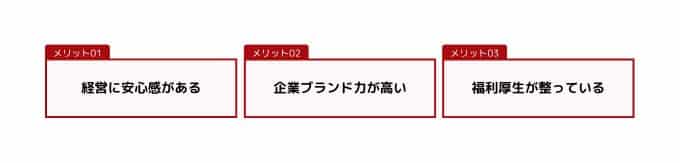

財閥系グループのメリット3選

では、財閥系グループへ就職すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

メリットを3つほど紹介しましょう。

経営に安心感がある

財閥系企業の最も大きなメリットは、大企業ならではの安心感ではないでしょうか。

ただの大企業ではなく、歴史ある大企業という点も大きなポイントです。

万が一経営が傾いた際には、財閥系のグループ企業が金銭的な支援をしてくれる可能性もあり、いきなり倒産などの最悪の事態にならない点も大きな魅力でしょう。

また、働きやすさという点で、経営の安心感を感じることも可能です。

豊富な制度や福利厚生は盤石な経営基盤ゆえのメリットだと言うことができ、この点を魅力に感じて入社を決める人も多いです。

企業ブランド力が高い

財閥系のグループ企業は、それぞれの企業が高いブランド力を持っています。

したがって、そのブランド力ゆえの信頼度や、市場価値を身につけることができるでしょう。

ブランド力が高い企業へ就職できると、自身のキャリアアップや転職にも大きく役立ちます。

もちろん自身の能力が一定以上あることが前提にはなるものの、企業ブランドを活用することで実力以上の効果を期待できます。

また、社会的ステータスも高いことから、高額のローンなどの審査も、企業ブランド力によって容易に通過できることが多いです。

自身の生活面でも盤石な基盤を築ける点は、財閥系グループの大きなメリットではないでしょうか。

福利厚生が整っている

財閥グループ内の企業に就職するメリットとして、財閥グループ内の企業は「福利厚生が整っている」ことが挙げられます。

福利厚生が整っていることは、就職先を選ぶ上で重要なポイントとなります。

「三井」「三菱」「住友」などのグループ内の企業は、在宅補助や育児支援、休みの取りやすさがしっかり整備されています。

福利厚生の充実度は、財閥グループ内の企業を選ぶメリットになるでしょう。

福利厚生について気になる方は、以下の記事も読んでみましょう。

企業選びには、福利厚生の充実度も関わってくる要素なので、しっかりと把握しておくことをおすすめします。

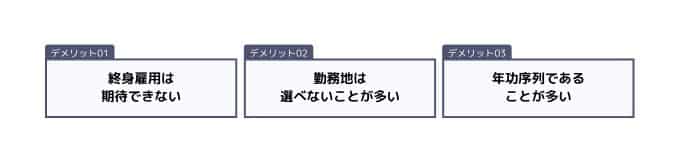

財閥系グループのデメリット3選

メリットだけではなく、財閥系グループのデメリットも見ていきましょう。

デメリットも把握することで、財閥系グループを目指すべきか参考になるでしょう。

終身雇用は期待できない

かつて財閥系企業といえば、入社すれば一生安泰でした。

しかし、経済の見通しはどんどん立ちにくくなるばかりで、必ずしも終身雇用を期待することは難しくなりました。

現在では、早期退職を求める企業も増えており、セカンドキャリア、サードキャリアを見越したキャリア設計が重要になっています。

大企業ということや、企業のブランド力に甘んじることなく、自分自身のキャリアを積極的に構築していくことが必要になります。

終身雇用などについて知っておきたい方は、以下の記事もおすすめします。

これからのキャリアプランや企業選びの参考にしてみてください。

勤務地は選べないことが多い

財閥系のグループは、全国各地に支店や事業所を持っていることが多く、全国転勤はマストになります。

したがって、自分で居住地を選択できないというデメリットがあるでしょう。

全国転勤がない職種もありますが、いわゆる一般職に該当する場合がほとんどで、給与や待遇といった面でやや劣る可能性があります。

自身の優先事項と天秤にかけながら、何を優先するかはしっかり見極めることが大切です。

年功序列であることが多い

財閥系グループの特徴として、今も年功序列の文化が色濃く残っていることが挙げられます。

そのため、どれだけ実力があっても、年次次第では十分に活躍できない可能性があります。

また、財閥系グループ内でも序列があるため、序列が高い企業の言い分には逆らえないといったデメリットもあります。

近年ではこのような事象は減っているとされていますが、まだ完全になくなったわけではありません。

近年では年功序列は弱くなっているものの、まだまだ色濃く残っていることは十分に理解しておきましょう。

以下の記事では、大企業に就職するメリット・デメリットを紹介しています。

これから大企業への就職を目指している方は、ぜひ参考にしてみましょう。

よくある質問

では最後に、よくある質問を見ていきましょう。

就活において悩みや疑問が多いかと思います。

ひとつでも多く解消して内定を目指していきましょう。

異なる財閥への転職は難しい?

異なる財閥系グループだからといって、転職が難しいということはありません。

ただし、財閥系グループの中には現在も学閥などの派閥が色濃く残っており、出身大学などで区分される可能性があります。

また、異なる財閥系グループでありながら同業である場合には、転職することが歓迎されない場合もあります。

その点には十分注意し、転職活動を行う必要性があるため、就活時に将来設計もある程度立てられていることが理想的です。

もちろん現在は財閥系グループと言っても、昔ほど強固な制約があるわけではありません。ただし、他の企業と比較すると、現在も色濃く残っている側面があることを理解し、自分自身が適応できるかを含め、しっかり検討することが大切です。

三大財閥以外の財閥は?

三大財閥以外の財閥は、「安田財閥」があります。

1866年に安田善次郎が開業した両替専業の安田商店が事業の始まりです。

現在はみずほフィナンシャルグループや、明治安田生命保険や損害保険ジャパン日本興亜、東京海上ホールディングスが、元安田財閥の企業です。

財閥系に就職できたら勝ち組なのか?

結論としては、三大財閥の「三井」「三菱」「住友」の企業グループに就職できたら、一概には言えませんが勝ち組と言ってもいいでしょう。

財閥系の企業は就活生からも人気です。

財閥系に関わらず人気のある企業は倍率が高くなり、採用されるのは比較的難しくなってきます。

したがって、三大財閥の「三井」「三菱」「住友」の企業グループに就職できたら、すごいといえるでしょう。