グループディスカッションの練習とは?一人できる方法も解説!

2024/10/24更新

はじめに

グループディスカッション(GD)は、就活生の約4割が苦手意識を持っている選考フローであり、通過率も他の選考より低い傾向があります。

就活生が苦手な意識を持っている理由は、「評価基準が分からないから」や「チームのメンバーによって左右されるから」などです。

このように、他の選考フローに比べて不明点が多いため、多くの就活生が苦戦しているようです。

- 企業の評価基準

- ありがちな4つの失敗例

- グループディスカッションの練習方法

ポイントをしっかり押さえて、事前に練習すれば、誰でもグループディスカッションを通過出来ますので、この記事を参考に対策してみてください。

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

グループディスカッションの練習で得られるメリット

「グループディスカッションに練習は必要なの?」と思う就活生もいるかもしれません。

しかし、練習するメリットは存在します。

ここでは、練習する3つのメリットについて解説していきます。

3つのメリット

- 練習するほど上達する

- クラッシャーに上手く対応できる

- テーマに関わらず臨機応変に対応できる

練習するほど上達する

グループディスカッションは出題形式がある程度決まっています。

そのため、グループディスカッションの流れや役割決めなどグループディスカッションの型を知っておくことで、どのようなテーマにも対応できます。

練習量を重ねることで、発言の長さやタイミングといったコツも掴めるようになります。

練習量をすればするほど上達していくので、なるべく多くの時間を確保することがおすすめです。

また、普段から自分の意見を発表するのが得意な人であっても、いざ選考本番になると緊張してしまうこともありえます。

一回でも多く練習をして場数を踏んでおくことは本番にも効果的といえるでしょう。

クラッシャーに上手く対応できる

グループディスカッションは、選考当日に顔を合わせた就活生同士でグループを作りディスカッションを行います。

そのため、メンバーの中には自分の意見ばかり言ってくる人や勝手に仕切ろうとする人もいるかもしれません。

このように周囲のペースを乱す人を「クラッシャー」と呼びますが、冷静に対応するためには、グループディスカッションの練習が欠かせません。

練習をすることで、どのように話を戻したり整理して対応すればいいのかわかってくるはずです。

採用担当者もそういった姿はしっかりと見ています。

好印象を与えるためにも対話相手を変えながら何度も練習しておきましょう。

テーマに関わらず臨機応変に対応できる

グループディスカッションで議論するテーマは、選考当日に発表されることがほとんどです。

出題されるテーマは、テレビやネットニュースなどのメディアで取り上げられた身近な話題から、選考を受ける企業に関する専門的なこと、特定の業界や職種に特化したものまでさまざまです。

多くのテーマの中から選択されるので、ピンポイントの対策をすることは難しいのが現状です。

しかし、頻出問題の練習を徹底的に行っておけば、臨機応変な対応力を身に付けることができます。

日常的に情報収集をして、幅広いテーマに対して常に自分の意見を持つよう習慣づけるよう練習することが大切です。

以下の記事では、グループディスカッションやグループワークのテーマを解説していますので、ぜひ参考にしてください。

グループディスカッションで見られるポイント

グループディスカッションの評価基準は、会社によってさまざまですが、一般的には以下のような項目がよくみられます。

グループディスカッションの評価項目

- 論理的に考え、意見を伝えられること

- ビジネスの知識や時事に詳しいこと

- アイデア力があって独創的な意見を出せること

しかし、共通項としていえるのは、「チームワークを生み出せているか」この1点に集約するといっても過言ではありません。

チームワークは自分から他者へと働きかける「主体性」や、主観ではなく他者が納得できる「論理性」、周りの状態に気を配り意思決定に導いてく「協調性」、自分の与えられた役割を果たそうという「貢献性」などから構成されます。

企業によっては、ビジネスの知識や時事に詳しいことや、アイデア力があって独創的な意見を出せることを評価することなどもあります。

しかし、基本的な評価基準は「チームワークを生み出せること」です。

もちろん、実際に選考に臨む際は、可能な限り先輩などから情報を仕入れて、どのような基準で評価する企業なのかを確認してからいくのが良いでしょう。

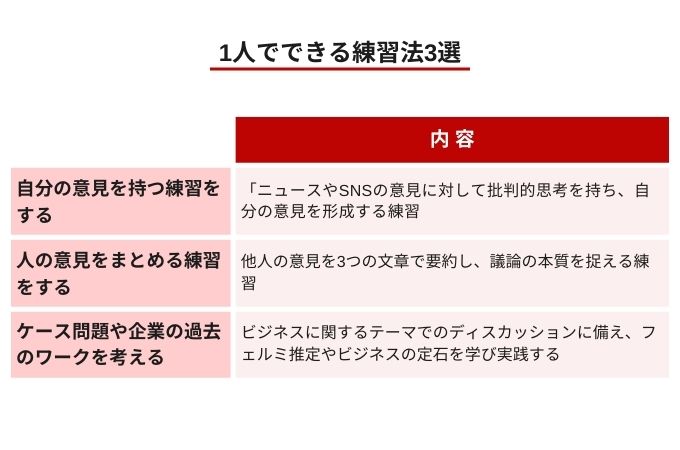

1人でできるグループディスカッションの練習法3選

ここでは、グループディスカッション対策に有効な、1人でできる練習法を3つ紹介します。

グループディスカッションに対して不安を感じている人は、実践してみると良いでしょう。

自分の意見を持つ練習をする

グループディスカッションにおいて、自分の意見を伝えていくことが重要です。

自分の意見を持つのが難しいと感じている方は、「批判的思考」を実践してみると良いでしょう。

批判的思考というのは、あら探しとは異なり、議論について、「本当に正しいのか?」と考える姿勢のことを指します。

批判的思考を鍛えるためにニュースやTwitterで流れるような意見などに対して疑ってみることをおすすめします。

批判的思想を通しても意見が正しいと判断できた場合、議論をする際に伝えられるような根拠や事実が増えることになるでしょう。

情報と批判的思考は議論する上で重要です。

社会人になってからも役に立つスキルですから、ニュースやコラムなどに対して自分の意見を持つように心がけましょう。

人の意見をまとめる練習をする

グループディスカッションは目的に向けて、全員で納得する意見を作るものといえます。

人の意見をまとめることが出来るということは、議論の本筋に適した意見かどうかを判断する力や、議論がどのように進んでいるかを構造的に捉える力が必要です。

議論を見極める力や構造的にとらえる力を身に着けるためには、自分の読んだ記事やニュースを、3つの文章だけでまとめてみることも有効です。

また、力を身に着ける練習法として会話の中で人の意見を要約することが良いでしょう。

例えば、ワンピースのストーリーをたくさん友達が話したとします。

そうしたら、「ワンピースは、ルフィが仲間とともに成長しながら海賊王を目指す冒険の話なんだね!」というように返してみましょう。

上記の会話は、話の要旨をつかむ能力を鍛えているのと同時に、「相手の話をしっかり聞いていた」というアピールにつながります。

グループディスカッションの場でも、雰囲気を良くできるでしょう。

加えて、話が長くて分かりにくい人や、意見が逸れてしまうような人の意見をうまく目的につながるような形にまとめることもできるでしょう。

ケース問題や企業の過去のワークを考える

グループディスカッションのテーマとしては「新規事業立ち上げ」「売上◯倍」といったビジネスでの話題が多くなります。

ビジネスをテーマに話し合う場合、ある程度定石というものがあります。

例えば、売上は「集客数×購買率×価格」で計算出来るなど、知らないと議論をする上で、損をするような知識も少なくありません。

また、グループディスカッションに役立つ考え方として、フェルミ推定といわれる、おおよその数をつかむ考え方があります。

例えば、日本中に設置されている電柱の数は、といった問いに対して「日本の面積×面積あたりの電柱の数」のような考え方です。

以下の記事では、フェルミ推定の解き方について紹介しています。

回答のコツや注意点も解説していますので、併せて参考にしてください。

上記のような考え方を知っているだけで、「どうやって決めたら良いんだろう」ということに悩むことが少なくなります。

なので、ケース問題や企業の過去のワークから、「どうすればビジネス的な考え方が出来るか ?」ということを学んでおいた方が良いでしょう。

ちなみに、グループディスカッションには以下の3種類があります。

- 課題解決型:

各グループに対して「課題」が与えられ、グループで議論して、課題の解決策を考えるグループディスカッションのこと - 抽象的なテーマ:

例えば、「幸せなキャリア」とは何か?というテーマが与えられ、それをグループで議論して、答えを出すなど、抽象的なものをグループで議論して、具体的な言葉で表すタイプのディスカッションのこと - ディベート型:

テーマに対して、賛成派と反対派に分かれて議論するタイプのグループディスカッションのこと

以下の記事に詳細が書いてあるので、ぜひ参考にしてください。

グループディスカッションの練習法として、結局実際にやってみることが一番の練習になります。

グループディスカッションの場を用意する方法は、以下の通りです。

- 友達に協力してもらう

- セミナーに参加する

- 志望度が低い企業の選考のグループディスカッションに参加する

積極的にグループディスカッションの場を作ることで、本番さながらの経験を積めるので、コツをつかめることでしょう。

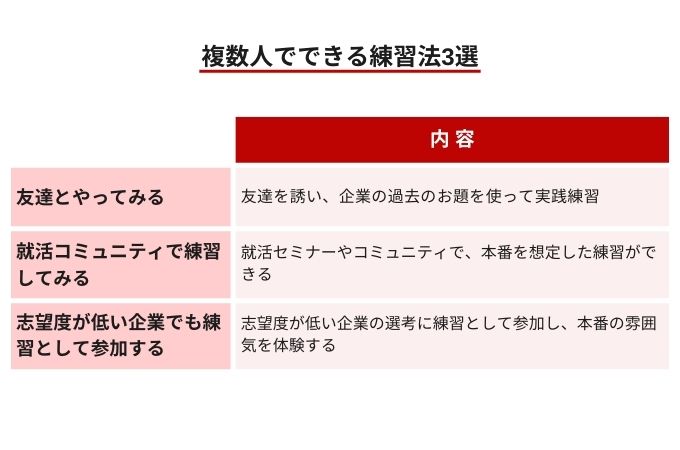

複数人でできる練習法3選

ここでは、グループディスカッション対策に有効な、複数人でできる練習法を3つ紹介します。

いずれの練習法も効果が高いものばかりですので、選考対策に取り入れてみましょう。

友達とやってみる

友達を誘い、グループディスカッションを行うことは、簡単かつ効果的な練習法になります。

インターネットなどで企業が出題した過去のお題を参考にし、実践してみると良いでしょう。

就活コミュニティで練習してみる

就活関連のコミュニティやセミナーに参加して、グループディスカッションの練習をするのも効果的です。

就活に特化したコミュニティやセミナーなので、本番を想定した練習ができるでしょう。

志望度が低い企業でも練習として参加する

志望度が低い企業でも、練習として、グループディスカッションの選考に参加するのもいいかもしれません。

実際の企業で開催されるので、練習とは違う、本番の空気を感じられます。

練習だけで物足りない方は、実際に企業の選考を受けて、場の雰囲気に慣れることをおすすめします。

ここまで、グループディスカッション本番前の対策をいくつか紹介してきました。

本番前だけでなく、グループディスカッション本番に向けて意識できる対策もあります。

以下の記事に紹介されていますので、ぜひご覧ください。

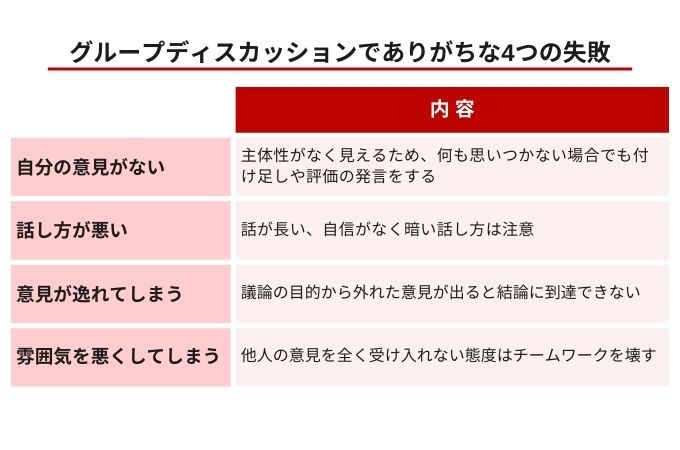

グループディスカッションでありがちな4つの失敗

なかなか対策が難しいグループディスカッションですが、落ちてしまう原因がわかっていれば、未然に対策を講じられます。

ここでは、グループディスカッションでありがちな失敗例を、4つ解説します。

失敗例を知っておかないと、議論をまどわせたり、場の空気を壊してしまうことになるかもしれません。

ありがちな失敗、落ちる原因について把握し、グループディスカッションの場で活かしてみると良いでしょう。

自分の意見がない

自分の意見がないとグループ自体には悪影響は出ませんが、自分の選考には悪影響が出てしまう可能性が高いです。

自分の意見がない人は、主体性が全くないように見えてしまうため、注意が必要です。

本当に何も思いつかないのなら、誰かの意見に付け足しや、評価をするだけで対策になります。

まずは発言するところから始めましょう!

話し方が悪い

「話が長い」「自信がなく、暗い」のような話し方をしている場合は、悪い話し方をしている可能性が高いので、注意しましょう。

グループディスカッションでは制限時間も短いため、話が長いと議論が進みにくくなります。

制限時間を無駄に使ってしまうと、周りの人が意見を言えなくなってしまい、フラストレーションから場の空気も悪くなってしまいます。

また、自信がないことも問題です。

グループディスカッションにおいて、発言内容に根拠があることも重要ですが、時には自分の意見を「正しそう」に話すことも大事です。

明るくハキハキ伝え、みんなに納得してもらうことの方が、議論を前に進められます。

さらに、事実に基づいた意見だとしても、自信なく伝えると周りに納得してもらえず、意見を伝えた時間が無駄になってしまいます。

「結論から伝えて、明るくハキハキと話す」ということは、就活において常に満たすべきスタンダードです。

実際の仕事でも重要になりますので、選考フローから意識すると良いでしょう。

意見が逸れてしまう

意見が逸れてしまうと、結論にたどり着けなくなってしまいますので、グループディスカッションでは注意が必要です。

短い時間の中で人数が多い中、結論を出すことは非常に難しいことです。

全員が雰囲気を大事にしようとするあまり、発言一つ一つに注意が払われ、目的から逸れた意見も取り入れようとして、議論が混乱することがあります。

議論の目的を常に意識して、そのために必要な観点を満たして意見をまとめあげられる人は、企業から高評価をされる可能性が高いです。

限られた時間の中で、意見がまとまるように意識してみることをおすすめします。

雰囲気を悪くしてしまう

グループディスカッションは、チームワークを生み出せるかを評価する場面です。

したがって、自分だけが勝とうとすることや、自分の意見を貫こうとすることは悪い評価につながることもあります。

人の意見に全く賛同を示さない姿勢や、自分の意見が通らないからと不機嫌になることなどは避けましょう。

グループディスカッションでは、良い雰囲気を作って、全員が納得できるような議論をすることを心がけましょう。

納得できる意見よりも、グループディスカッションで失敗せずに、チームで納得できる結論を出す方が有効です。

最低限クリアしないといけないポイント

ここでは、グループディスカッションで最低限クリアしないといけない点を、2つ紹介します。

- 時間内にアウトプットを出し切る

- クラッシャーへの言及や対策

時間内にアウトプットを出し切る

グループディスカッションには、制限時間があります。

必ず、時間内にアウトプットを出し切るようにしてください。

グループ内でさまざまな意見が出てくると、時間内にアウトプットを出し切ることが難しくなります。

時間が足りず、グループで結論を出せないと、グループ全体の評価が下がります。

グループで時間を意識し、時間内にアウトプットを出し切ることを心がけましょう。

クラッシャーへの言及や対策

クラッシャーとは、議論の進行を妨げ、場を乱して壊してしまう人のことです。

グループ内にクラッシャーがいた場合でも、冷静に対応できるようにしましょう。

どうしても意見が逸れてしまう人がいたら、指摘して、もとの議論に戻れるように配慮することが重要です。

オンライングループディスカッション練習のコツ

コロナウイルス感染症の影響で就職活動は、オンライン化も進んでおり、グループディスカッションもその影響を受けています。

対面とオンラインでは意識すべき点や準備する内容が異なるので、オンライン向けの対策も必要です。

どのような点に気を付けるべきかについて、そのコツを解説していきます。

練習のコツ

- Web会議ツールに慣れる

- 通信トラブルに備える

- リアクションを録画でチェックする

Web会議ツールに慣れる

オンラインのグループディスカッションで利用するWeb会議ツールを事前に一度は使ってみることが大切です。

WZoomやGoogleMeet、Wherebyなどがありますが、場合によっては企業独自のマイナーなWeb会議ツールを利用するかもしれません。

- 名前やメールアドレスの登録の有無

- アプリのダウンロードの有無

- マイクや画面共有の設定はOKか

- チャットツールはどのように使うのか

上記のポイントは、オンラインのグループディスカッションが決定したら、早い段階で設定や確認しましょう。

当日にトラブルが発覚すると対処するにも時間が必要になります。

時間に余裕があるときは友人や家族と一度ツールを使ってみるのもおすすめです。

通信トラブルに備える

オンラインでグループディスカッションを行うとき、不意に通信トラブルが起こる可能性もあります。

Wi-Fiがつながりにくい、通信容量の制限がかかり音が途切れてしまうなどトラブルが起きたときにスムーズに対応できるようにチェックしておきましょう。

万が一当日にログインができなかったり、途中で通信が途切れてしまったりしたときは、トラブルがあった旨を、企業の採用窓口まで電話やメールで伝えてください。

パソコンを使用していた場合は、タブレットやスマホなどのサブを用意しておくこともおすすめします。

リアクションを録画でチェックする

オンライン上では、なるべくオーバーリアクションで身振り手振りをつけて話すよう練習しておきましょう。

オンラインでのコミュニケーションでは、小さな画面の小窓にしか自分の姿が写らないため、どうしても対面時よりリアクションが減ってしまうのです。

そのため、いつもより大きめにうなづいて「聞いていること」をアピールしたり、相手の話を理解したときは手で丸を作って伝えるなどの工夫をしてみてください。

円滑なコミュニケーションが取れるだけでなく、良い結果につながっていくでしょう。

グループディスカッションの役回りはどうすればいい?

グループディスカッションの役回りは以下の通りです。

グループディスカッションの役割分担

- リーダー(進行)

- タイムキーパー

- 書紀

- 発表者

役回りによって、それぞれ担当する内容が異なりますので、なるべく自分に適しているものを選択するようにしましょう。

リーダー(進行)

リーダー(進行)は、 ディスカッション の方向性を決め、全体を見ながらうまくディスカッションを推進していくポジションです。

メンバーそれぞれへ配慮できることが大切で、発言の少ないメンバーへ「〇〇さんはどう思いますか?」など話を聞いたり、メンバーの意見を聞いたあと「つまり、〇〇ということですよね」など、話をまとめたりすることが求められます。

勘違いしてはいけないのは、グループディスカッション のリーダーとして求められているのは、あくまで「チームとしての意見」を推進するということ。

リーダーという立場を悪用し、自分の意見を通すように仕向けてしまえば、チームの和を乱してしまうことにつながりますので注意するようにしましょう。

タイムキーパー

タイムキーパーは、ディスカッションの時間管理をし、スケジュールを周囲に共有するポジションです。

多くのグループディスカッションでは、だらだらと無意味に長くなってしまわないよう、制限時間が設けられています。

そのため、グループディスカッションではまず初めに時間を区切りましょう。

アイデア出しが◯分、ディスカッションが◯分、まとめる時間が◯分などと定めておくことが得策です。

このように、限られた時間を最大限有効に使うためにも、タイムキーパーの果たす役割は非常に有効です。

「あと〇〇分です」など、制限時間が少なくなった時に前もって呼びかければ、無駄に長引いてしまうことがなくなり、効率的に進めることが可能となります。

ディスカッションの進捗状況について、常に全体から俯瞰し、時間内に終わらせることができるよう意識を持っておくことが重要です。

書記

書記は、ディスカッションの議論内容をまとめ、記載するポジションです。

グループディスカッションで、どのようなことが議論されてきたのか、議論の内容のメモを取る必要があります。

グループで意見がたくさん出てくれば、全部覚えられず、結論を出すのが難しくなることも少なくありません。

書記のメモを元に議論を確認することで、結論をまとめることもできるでしょう。

なお、書記は、ただ議論の内容を書けばいいというわけではありません。

議論の要点を分かりやすくまとめ、見やすいメモにすることが求められます。

グループ内である程度意見を出し合った後に、「今回の議論の要点はこうなります。」と書いたメモをグループの人に見せれば、結論を出しやすくなります。

書記の書いたメモをもとに、グループで結論を出しますので、書記はグループディスカッションにおいて非常に重要な役割を持っているのです。

発表者

発表者とは、チームが決めた結論を発表するポジションです。

チームとしての結論は、最終的には何らかの形でまとめることが多いです。

ただ紙に書いてまとめれば良い場合もあれば、時には前に出て、他のメンバーの前で論理的に発表することが必要な場合も往往にしてあるでしょう。

メンバーの前で論理的に発表する場面で、重要な役割を担っているのが発表者です。

ただし、単に論理的にまとまっていれば良いというわけでもありません。

相手へ「きちんと伝える」ためには例えば話し方や話す順番、声のトーンや大きさ、態度や姿勢なども非常に重要となります。

あまりディスカッションなどに慣れていない場合は、下手をすると評価を下げてしまいかねません。

ある程度の経験と慣れが必要なポジションとなりますので、話し方に自信のある方は、この役を買って出ると良いでしょう。

役割がない場合の立ち回り

役割がない場合は、、周りのサポートをすると良いでしょう。

リーダーが進行に詰まっていれば、助けたり、タイムキーパーが時間管理を忘れていたら、代わりに残り時間を言うなど、できることは多くあります。

誰かが話しているときに相槌を打つなど、意見を言いやすい空気を作ることも大切です。

各役割ごとの評価ポイントやコツの詳細が、以下の記事で紹介しています。

ぜひ参考にして、グループディスカッションを乗り切ってください。

グループディスカッションの練習に関するよくある質問

グループディスカッションの練習をすべきか迷っている学生や、どのように練習したらいいかわからない就活生もいるでしょう。

ここでは、よくある質問と回答を紹介していきます。

Q.練習はやっぱり必要ですか?

A.グループディスカッションの練習をすることは、選考を突破するためにも非常に大切です。

数回グループディスカッションを経験しただけでは、初めて会うほかの就活生とコミュニケーションを取る方法や効果的な意見の伝え方を習得するのは難しいでしょう。

そのため反復練習をおこない、発言のタイミングや異なる価値観を持つ人への意見への対応を身につけることが重要です。

練習を繰り返すことで、自分の得意不得意を認識することもできます。

自分の強みが明確になることで、本番でも高いパフォーマンスを発揮することができるでしょう。

Q.おすすめの練習法はありますか?

A.グループディスカッションの練習はただ回数をこなせばいいのではなく、順を追っておこなうことが大切です。

まず、ディスカッションのテーマになりそうな関連情報を収集し、自分なりの意見を考える癖をつけましょう。

次に友人や家族と議論をすることを通じて、人と議論を交わすことに慣れることが重要です。

最後に練習会に参加するなど本番さながらの練習を実施すれば、他者からアドバイスをもらえるので、課題点を見つけることができます。

さいごに

この記事では、グループディスカッションの練習法や失敗事例、役割について解説しました。

グループディスカッションでは、たくさんの問いが投げかけられる場面も多くあり、求められている回答を分かりやすく伝えることが必要です。

そのため、グループディスカッションを練習することは他の就職活動にもつながりますし、選考に通過すればするほどより実践回数が増え、経験豊富になります。

グループディスカッションを苦手にしている就活生も多いかもしれませんが、ここでしっかりと対応できれば差をつけることもできます。

グループディスカッションを突破して、満足のいく結果が得られるように就活を乗り切りましょう。