面接官に響く長所・短所の伝え方を解説|見つけ方・選び方も紹介

2024/11/18更新

はじめに

面接ではよく長所・短所を聞かれることがありますが、みなさんは上手に伝える自信がありますか?

「長所がなかなか見つからない」「短所はできるだけ言いたくない」とお悩みの方も多いかと思います。

長所と短所の効果的なアピール方法さえ分かれば、企業に好印象を残せるためライバルよりも選考を有利に進められます。

本記事では長所・短所の見つけ方から面接官の心に響く伝え方、OK・NG例題を解説します。

以下のようなお悩みのある学生は必見ですので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

- 長所や短所が見つからなくて困っている

- 長所・短所を自己PRにする方法が分からない

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

自分の長所がわからない人の特徴

長所・短所がわからないと一口に言っても、どのレベルで行き詰っているのかは人によって異なります。

行き詰っているレベルを段階的に表すと、次のように分けられます。

- レベル1:長所・短所が見つけられない(見つけ方の問題)

- レベル2:長所・短所の選び方がわからない(選び方の問題)

- レベル3:長所・短所の伝え方がわからない(伝え方の問題)

「色々考えたけど、自分の長所・短所がわからない」という人は、まずは自分がどのレベルの問題で行き詰っているのかを把握したうえで、そのレベルに応じて適切に解決していく必要があります。

ここでは、レベル別に解説していくので、自分がどのレベルで行き詰っているのか確認しましょう。

レベル1:長所・短所が見つけられない(見つけ方の問題)

短所や欠点ならたくさん言えるけど、長所となると「自分のいいところって、どこだっけ?」というように悩んでしまう人は少なくありません。

このように、自分の長所がわからない原因は主に3つあります。

- 自分では当然のことだと思っている

- その長所に対する理想基準が高い

- その長所をほめられたことがない

まず、自分では当然と思っているため、本来の長所が見つけられないケースです。

たとえば、ゲームが趣味で何時間でもプレイしてられる人の場合、自分では「遊びだから」と無視してしまいがちですが、第三者からは「集中力がある」「継続力がある」といった見方をすることもできます。

長所を見つけられない原因には、その長所に対する理想基準が高いケースもあります。

たとえば、「人に対してやさしい」という長所の場合、あなたの「やさしい」という理想基準が無償の愛を惜しみなくものだと捉えていると、あなたの長所が長所に見えなくなってしまうでしょう。

このような人は「他人よりも少しだけ秀でている程度」に基準を落としてあげる必要があります。

最後に、周りからあなたの本来の長所をほめられた経験がないため、気付かないといったことも考えられます。

これらの理由がバイアスになって、あなたはあなたの長所を見つけられないでいます。

レベル2:長所・短所の選び方がわからない(選び方の問題)

就活において、長所・短所を回答する際にはそれぞれ1つずつ選ぶのが一般的ですが「どの長所を選べば良い評価を得られるんだろう」「この短所を選んだら落とされるかも」といったように悩んでしまう人もいることでしょう。

長所・短所によって選び方は異なりますが、大きく分けると「企業が求めている人物像に近づける」「エピソードに説得力がある」の2つの方法があります。

それぞれの詳細は本記事で後述するので、選び方がわからない人はそちらを参考にしてください。

レベル3:長所・短所の伝え方がわからない(伝え方の問題)

就活で回答する長所・短所の選定ができたものの、その伝え方がわからず悩んでしまう人もいることでしょう。

短所の伝え方に失敗すると大きなマイナス評価になることは当然ですが、せっかく良い長所があっても、正しくアピールできなければ意味がありません。

また、正しく伝えられないことは、自分の魅力をアピールできないことに加え「自分の考えを言語化できない」「コミュニケーション能力が低い」など、長所・短所以外の要素にも影響を与えます。

本記事では、面接官に刺さる長所・短所の伝え方について後述しているため、伝え方に悩んでいる人はそちらを参考にしてください。

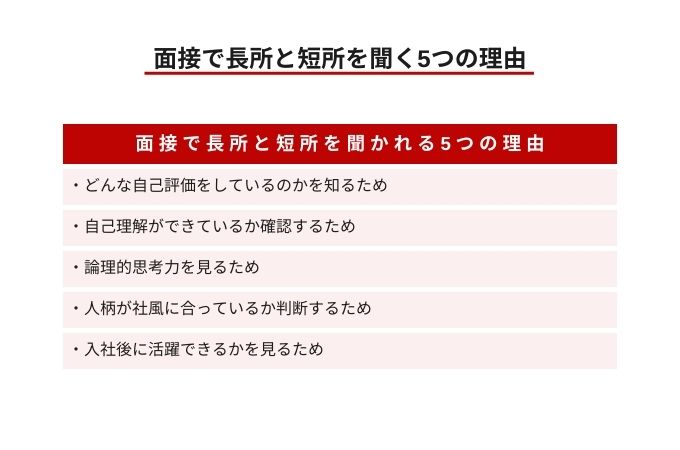

面接で長所と短所を聞く5つの理由

面接で長所と短所を聞かれる主な理由を解説します。

どんな自己評価をしているのかを知るため

面接官は、学生がどのように自己評価をしているのかを知りたいと考えています。

自己評価は自己肯定感や自信、そして仕事に対する意識に大きく影響します。

長所と短所をしっかり理解している人は、その強みをどのように業務に活かせるかについて具体的に考えられることが多いです。

そのため、あえて長所と短所を聞いて自分自身にどのようなスキルがあると評価しているのかを知りたがっているのです。

自己理解ができているか確認するため

自己理解の深さや客観的な視点は、現代のビジネスにおいて非常に重要です。

自己理解ができていないと自分の役割や適性を見誤ったり、周囲とコミュニケーションが取りづらくなってしまいます。

自己理解できていれば、自分の適性やキャリアビジョンについても正しく把握できていると面接官も判断できるのです。

論理的思考力を見るため

長所や短所を話すときは、具体的なエピソードや根拠を端的かつ分かりやすく話さなくてはいけません。

ビジネスの場では営業やプレゼンテーションなどで論理的なコミュニケーションスキルが求められます。

長所・短所を整理して分かりやすく説明できるスキルを見ることで、論理的思考があるのかどうかを見極めているのです。

論理的思考力の鍛え方は以下の記事で紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。

人柄が社風に合っているか判断するため

企業は、自社の価値観や文化に合った人材を採用したいと考えています。

そのため長所・短所を聞くことで、学生の価値観・人柄を把握し、社風にマッチするかどうかを判断しているのです。

たとえばチームワークを重視する会社では、協調性や柔軟性を長所として挙げる学生を採用したいと考えるでしょう。

このように自社とのマッチ度を図るという意図から、長所・短所を聞くことがあります。

入社後に活躍できるかを見るため

長所と短所から、入社後に活躍できるかどうかを予測するという目的もあります。

面接官は学生がどのように自分の強みを活かし、短所を克服するために努力しているかという姿勢を重視しています。

例えば「短所として挙げた部分に対してどのような対策を取っているのか?」という具体的な質問を通じて、その学生の解決能力や成長が期待できます。

またそれを改善しようとする姿勢は、仕事上の課題にも積極的に取り組む姿勢として評価されるでしょう。

面接で使える長所と短所の言い換え一覧

ここからは、面接で使える長所・短所の言い換え一覧を紹介します。

長所を裏返せば短所があるように、短所から長所を導くことも可能です。

このような性格・人となりの一覧を見ることで長所や短所を見つめ直すきっかけにもなるでしょう。

【例文あり】面接官の心に響く長所と短所の伝え方

それでは、長所と短所のそれぞれの回答例を見てみましょう。

長所の例文

長所については、「結論→エピソード→ベネフィット」の順で構成してください。

ベネフィットとは「長所がどう会社に貢献するのか」といった相手の「得たい結果」や「求める未来」を指します。

自分が企業に必要な人材であることをアピールしましょう。

私の長所は「向上意欲」です。【結論】

「現状維持は退化」と常日頃から考えており、今日より明日、明日より明後日と毎日1ミリでも進化することが私の信念です。

この長所は大学時代の陸上部の長距離走で活かされ、常に自己ベストの更新にこだわり続けました。

たとえば、1日前のタイムより悪い場合はフォームを録画して自己分析したり、日本代表選手のフォームを仲間と研究したりするなど、1秒でもタイムを短縮する努力を怠りませんでした。

その結果、去年は関東地区の陸上競技大会5000メートル走で優勝することができました。【エピソード】

入社後もすべての経験を前向きに捉え、自分の向上が御社の業績向上に直結するように日々精進を重ねて参ります。【ベネフィット】

(295字)

短所の例文

次に、短所については「結論→エピソード→改善する姿勢→ベネフィット」の順で構成してください。

長所と違う点は「改善する姿勢」を間にはさむということです。

面接官は短所という弱点を反省・改善する学生の素直さや謙虚さを見たいのです。

それが入社後のイメージをよいものにするので、必ず入れておきましょう。

私の短所は「せっかち」なところです。【結論】

飲食店のアルバイトでも先を急ぐあまり、みそ汁をお盆にこぼしたり、お客様がまだ食べていないお盆を勘違いしてお下げし、クレームをもらった経験があります。

店長からは「仕事は早いけど大雑把」と度々指摘を受けることもありました。【エピソード】

現在は急いでいるときこそ「間」を意識して細心の注意を払うことにより、従来に比べるとミスが激減しました。【改善する姿勢】

御社に入社した際は、スピードを上げながらも立ち止まって考えるルーティンを取り入れ、「せっかち」を活かしながら難題にも突き進むチャレンジ精神で業績に貢献できるよう邁進します。【ベネフィット】

(264字)

これは避けて!長所・短所のNG回答

それでは、長所・短所を回答する際に注意すべきNG回答についても見てみましょう。

長所のNG回答

私の長所は元気で明るいところです。大学の先輩にもよく一緒にいると楽しいと言われます。

ポイント:これでは、プライベートな内容のみで業務にどのようにつながるのかが分かりません。

私はみんなに好かれやすいという長所があり、大学時代もみんなのムードメーカー的な存在でした。

ポイント:好かれやすいという表現だと何がどのように評価されているのか伝わらないため「コミュニケーションスキルが高い」などの言い換えが必要です。

短所のNG回答

私の短所は、人見知りなところです。初対面の人と話すのが苦手なのですぐには直せませんが、御社に入社後は少しずつ改善していきたいです。

ポイント:営業職に応募する上でこういった短所を記載すると、面接官に不安感を与えてしまいます。

このように、職種によっては致命的となる短所は選ばないようにしましょう。

私の短所はマイペースすぎること、そして頑固すぎるところです。業務上では困ることはないと思いますが、今後のスキルアップのために克服していきたいと思います。

ポイント:短所を複数いくつも選ぶと伝えたいことが分かりづらくなるので、短所はひとつだけに絞ってどのように改善したいのか具体例を述べてください。

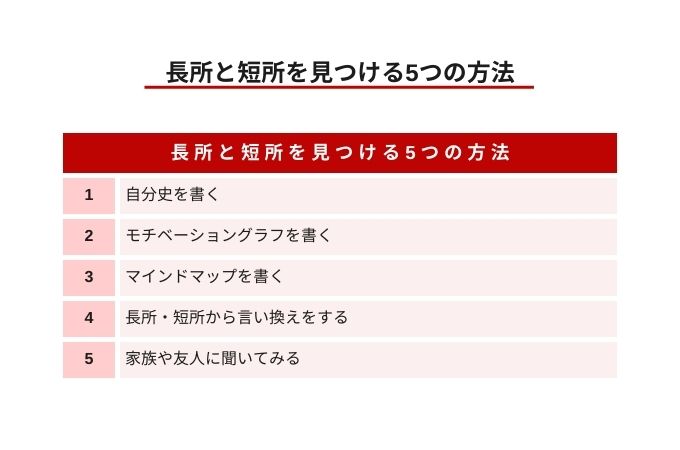

長所と短所を見つける6つの方法

自分がアピールすべき長所と短所はどのように探すべきか、分からない人も多いかと思います。

以下では、長所と短所を見つけるための6つの方法について解説します。

これから紹介する内容をもとに、就活でアピールできる長所と短所を見つけましょう。

自分史を書く

自分史とは、過去の経験やエピソードを時系列に書き出す方法です。

今までの経験が整理されて、自分では分からなかった長所と短所が明確になります。

また困難に直面したときにどのような行動を取ったのかを見れば、長所が見えてくることもあります。

生まれたときから現在に至るまでの主な経験について書き出し、その経験ごとに起こした行動や考え方を見てみましょう。

具体的な自分史の作り方についてはこちらをご参照ください。

モチベーショングラフを書く

モチベーショングラフとは「どんなときにモチベーションが上下するのか」をグラフ化する手法です。

たとえば、コツコツとした地道な作業のときにモチベーションが下がったら大雑把な性格である可能性が高いです。

このように自分がどんな状況でスキルを発揮するのか、ないしはやる気をなくしてしまうのかが分かりやすく整理できます。

モチベーショングラフの書き方5ステップを紹介している記事もあるので、自己分析の一環として役立ててください。

マインドマップを書く

マインドマップは、紙の中央にメインテーマを置き、そこから連想される経験をどんどんつなげていき展開していく手法です。

自分自身の性格や性質を、一枚の絵にして俯瞰して見るのに最適な方法と言えます。

たとえばメインテーマに「頑張ったこと」を書いて、そこから「部活」「チームワーク」などの言葉がでてくれば「協調性」が長所であることが考えられます。

長所・短所から言い換えをする

先ほど紹介したように、長所・短所のそれぞれから言い換えをしてみるのもひとつの手段です。

性格の見方を少し変えれば長所にも短所にもなるので、どちらかしか思い浮かばない人におすすめの方法です。

このような言い換えは長所と短所に一貫性を持たせてくれるので、企業はあなたの性格や人柄を分かりやすくイメージできるようになるでしょう。

家族や友人に聞いてみる

案外、自分のことは自分でわかっているように見えて、わかっていないと思った経験はありませんか?

時々、友人に「こういうところあるよね」とズバッと指摘されて、「ハッ!」と我に返る場面がありませんでしたか?

この現象はサンフランシスコ州立大学の心理学者ジョセフ・ルフトとハリ・インガムがジョハリの窓という概念で既に説明しています。

この理論では「自己認識できている領域とそうでない領域」、「他己認識できている領域とそうでない領域」の4つの象限に分けて、下記のとおり説明しています。

「自分は分かっている」×「他人も分かっている」=開放の窓

「自分は分かっている」×「他人は分かっていない」=秘密の窓

「自分は分かっていない」×「他人は分かっている」=盲点の窓

「自分は分かってない」×「他人はわかってない」=未知の窓

この4つの中で、盲点の窓を開くために、あなたのことをよく知っている家族や友人、バイト先の店長、大学の先生などにあなたの長所を聞くことは有効です。

あなたは自分の背中を自分で見ることはできませんよね。

これと同じであなたの特徴をあなた自身で可視化できない死角が必ずあるわけです。

ぜひ「自分のことは自分が一番知っている」とムキにならないで、無知の知で思い切って第3者の意見を聞いてみましょう。

ジョハリの窓についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひチェックしてみてください。

自己分析診断ツールを使う

世の中にはたくさんの自己分析診断ツールが存在します。

昔の自己分析ツールは精度が低かったのですが、最近のツールはデーターベースが豊富で、かなり的確に診断できるようになってきています。

しかも、無料で20〜30分の質問に答えると診断結果がすぐに入手できるのは嬉しいサービスですね。

私がオススメする自己分析診断ツールは、下記のとおりです。

- キミスカ「適性検査」

- マイナビ「適職診断MATCH」

- リクナビ「リクナビ診断」

- OfferBox「AnalyzeU+」

- 16Personalities

なお、あまり馴染みのない16Personalitiesついては以下の記事を参考にしてみてください。

自己PRにできる長所・短所の選び方

ここからはあなたが見つけた長所や短所の中でどれを選べばいいのか、「選び方」の方法を指南していきます。

企業の求める人物像に沿った長所・短所

あなたの長所や短所をアピールするなら、その求める人物像に近しい内容を選ぶことが大切です。

企業の求める人物像を探す方法には以下のようなものが挙げられます。

- 企業のホームページや新卒採用サイトをチェックする

- 社長メッセージや会社の経営理念から探る

- インターンなどで社員の発言や行動の中から探る

- 会社説明会やOB/OG訪問で聞いてみる

企業の求める人材であることをアピールすれば、ライバルよりも有利に選考を進められます。

たとえば協調性を重視する社風であれば「チームワークを大切にできる」という長所をアピールするとよいでしょう。

またどんなことでもくじけずやり抜く精神を大切にする企業なら、短所を挙げてから「弱点克服をするために粘り強く努力した経験」を伝えるのがおすすめです。

エピソードに説得力のある長所・短所

次に長所や短所を選ぶ場合、エピソードに説得力があるものを選ぶことが大切です。

強み・弱みを伝える際はエピソードで信憑性を高めていきますが、そのエピソードの関連性が薄い場合、面接官は「それって長所なの?」「そのエピソードは長所を言い当ててないよね」といった感覚を覚えます。

説得力がないとたとえテーマと整合性があっても印象に残らない可能性があります。したがって、結論を言った後に面接官がイメージしやすいような説得力のあるエピソードがある「長所」や「短所」を選ぶことが大切です。

長所と短所の答え方Q&A

最後に、あなたがが知りたそうな長所や短所に関連する細かい質問にお答えして、本記事を締め括りたいと思います。

Q1:短所と長所を聞かれた場合、どちらを先に答えるか?

A1:短所→長所の順で答えてください。

仮に「短所」を最後に持ってくると、最後がマイナス的なイメージで終わるので、あなたの印象がネガティブなものに終始してしまいます。

ポジティブな印象で締めくくれるように、最後に長所を持ってくるようにしましょう。

Q2:長所と短所は表裏一体じゃないとダメなの?

A2:一貫性があれば、長所と短所が表裏一体でなくても構いません。

面接中にうまく説明できれば、それはそれで問題ありませんが、緊張する状況下に限られた時間内でエピソードも交えて、これを説明するのは困難を極めます。

なので、表裏一体にしておいたほうが、何かと面接の準備をしやすいというだけのことですね。

Q3:長所・短所はESで書いた内容と同じでもいいの?

A3:同じで大丈夫です。

同じ内容ならば、ESの内容をより具体的に説明することにより、面接官のイメージを鮮明にしてあげてください。

異なる内容を書くときは論理的に説明できるか、面接官の心に響く長所・短所であるかを考えましょう。

Q4:面接で長所や短所は、どれくらいの尺で話せばいいですか?

A4:できるだけ端的に説明するのが理想です。

会話はキャッチボールです。

長所・短所を話すときは時間の長さでなく、相手に対して正確に伝えられる尺で話すことを心がけてください。

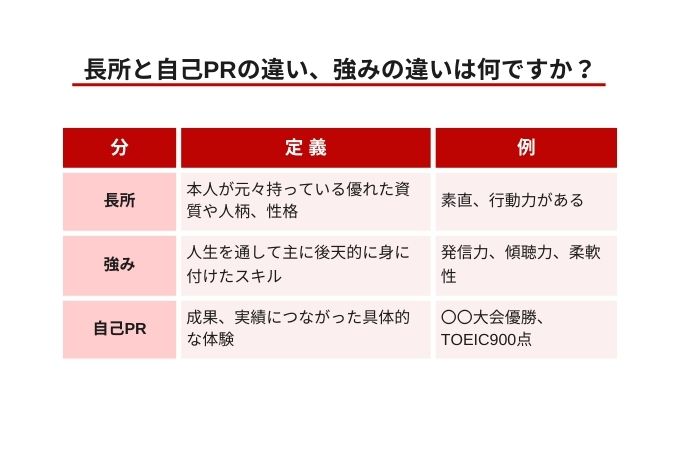

Q5:長所と自己PRの違い、強みの違いは何ですか?

A5:下記のとおりです。

上記のとおり、「長所」は主に人柄や性格、気質を中心に仕事に取り組む姿勢や対人関係の構築、共に働く人との働き方がイメージできるように伝えていきます。

一方、強みは人生を通じて後天的に身に付けたスキルの中で、仕事で貢献できるスキルを伝えていきます。

自己PRは主に具体的な成果、実績につながった体験や強みを中心に、数字で表せること(学内で何位、何%アップなど)を極力数値化して説明していきます。

さいごに

本記事では面接における長所や短所の受け答えの攻略法について解説してきました。

「長所や短所」はガクチカや志望動機、自己PRと同格で、面接では重要な質問の1つにあたります。

アピールに成功するとかなりの加点を稼げますが、逆の場合は結構な減点要素となるため、あなどれない質問に位置づけられます。

企業研究を徹底して企業が求める理想の人物像を把握して、自分がその人材であることをアピールできるような強みを見つけるのがおすすめです。

短所に関しては、どのように克服したのかについてできるだけ具体的な方法を説明できるように準備しておきましょう。

本記事があなたの就活に役立つことを祈念しています。