モチベーショングラフとは?書き方の5ステップ完全ガイド

2025/2/5更新

はじめに

就活において「自分の強みや適性が分からない?」「どのように自己PRを作成すべきか迷っている?」と感じる就活生も少なくありません。

そんな悩みを解決するための強力なツールが「モチベーショングラフ」です。

この手法を使うことで、自分のモチベーションの変動を視覚的に捉え、過去の経験から自分の価値観や行動パターンを深く理解できるでしょう。

この記事では、モチベーショングラフの書き方を5ステップで分かりやすく解説します。

また、効果的な活用法についても解説し、あなたの就活を成功に導くサポートをします。

- 自分の強みや適性を把握できずに悩んでいる就活生

- 自己PRの具体的なエピソードを見つけられない就活生

- 就活の準備として自己分析を深めたいと考えている就活生

モチベーショングラフとは?

モチベーショングラフとは、自分の過去から現在までのやる気の変動を図式化するツールです。

このツールを使用することで、自己の行動パターンや価値観を深く理解でき、就活における選択を明確にする手助けとなります。

自分の強みや弱みを客観的に把握するので、自分に最も適した職業や環境を見つけやすくなります。

モチベーショングラフの重要性

モチベーショングラフの最大の目的は、自己を客観的に見つめ直すことです。

グラフに自分の過去の経験や出来事を描くので、どのような状況でやる気が高まり、どのような状況でモチベーションが低下するのか、視覚的に理解できます。

たとえば、学生時代の部活動での成果や挫折、アルバイトでの経験など、具体的なエピソードをもとにグラフを作成するのです。

自分が何を大切にし、どのような価値観を持っているのか、再確認できます。

この再確認が、自己理解を深める手助けとなり、自分に最適なキャリア選択の指針となるでしょう。

自己理解を深めるための取り組み方

モチベーショングラフを描いた後は、各出来事に対して「なぜそのような感情になったのか」「なぜそのような行動を取ったのか」を深く掘り下げて考えるのが重要です。

たとえば、大学受験に失敗したときの気持ちや、その後どのように立ち直ったのかを具体的に分析します。

自分がどのような状況で成長できるのか、理解できます。

このプロセスを通じて、自分が大切にしている価値観や得意とするスキルについて新たな発見ができるでしょう。

その結果を就活での企業選びや、自己PRに活用することが可能になります。

効果的なモチベーショングラフの書き方5ステップ

モチベーショングラフは、就活を進める上での自己分析に有効なツールです。

このグラフを使うことで、自分のモチベーションの変動を視覚的に把握でき、面接やエントリーシートでの自己PRにも役立ちます。

以下、5つのステップに従ってモチベーショングラフを作成してみましょう。

自分自身をより深く理解できます。

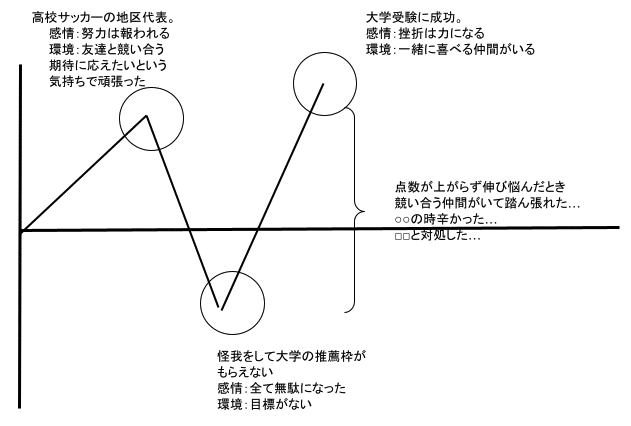

ステップ1: 縦軸と横軸の設定

モチベーショングラフの第一歩は、縦軸と横軸の設定です。

縦軸には「モチベーションの高さ」を、横軸には「時間」を設定します。

具体的には、縦軸「1=非常に低いモチベーション」から「10=非常に高いモチベーション」までの数値を段階的に設定するのです。

横軸には「小学生時代」「中学生時代」「高校生時代」「大学時代」などの人生の各ステージを区切りとして設定します。

この設定により、過去から現在に至るまでの、自分のモチベーションの変動を時間軸に沿って一目で理解できるようになります。

例えば、「高校2年生の夏休み」に部活動でキャプテンを任された時期を振り返り、そのときのモチベーションが最も高かったと感じたならば、縦軸で「9」や「10」にプロットします。

逆に、「大学受験に失敗した時期」は、「2」や「3」といった低い数値で記録するなど、具体的なエピソードに基づいて設定しましょう。

ステップ2:重要な出来事のリストアップ

次のステップは、あなたの人生で重要な出来事やモチベーションに影響を与えた瞬間をリストアップします。

この作業は、自己分析の基盤を形成するために重要です。

時系列順に、モチベーションが大きく上がった瞬間や、逆に大きく下がった瞬間を思い出しながら、できるだけ具体的にリスト化します。

- 中学生時代に科学コンテストで入賞した経験

- 高校時代にチームで勝利を収めたサッカー大会

- 大学の推薦枠を逃した瞬間

- アルバイトで初めて任されたプロジェクト

あなた自身にとって意味のある出来事をすべて書き出すのです。

大小問わず、全ての出来事を記録することで、自分の成長や価値観の変遷を正確に把握できます。

ステップ3:グラフへのプロット

リストアップした出来事を、モチベーショングラフにプロット化していきます。

縦軸の「モチベーションの高さ」と横軸の「時間」の各点に、これまでリスト化した重要な出来事を配置しましょう。

それぞれの出来事に対して、その時点でのモチベーションの高さを点で示すのです。

次に、これらの点を結んで曲線を描きます。

これが、あなたのモチベーショングラフとなります。

このプロット作業を繰り返すことで、あなたのモチベーションの変動パターンが視覚化され、どの時期に何が影響を与えたのか、明確に見えてくるでしょう。

ステップ4: 感情や行動の深掘り

グラフが完成したら、次に行うのは、各プロット点に対する感情や行動を具体的に振り返ることです。

なぜその時期にモチベーションが高かったのか、逆に低かったのか、その背景にある自分の思考や感情を詳しく考えます。

このプロセスは、自己分析をさらに深め、就活で使用するエピソードを作り上げるのに重要です。

例えば、大学受験に失敗した時期の「なぜ落ち込んだのか?」を考え、それに対してどのような行動を取ったのか、再挑戦のためにどのような努力をしたのか、具体的に記述します。

このような振り返りは、自己理解を深めるだけでなく、面接でのエピソードとしても活用できるでしょう。

面接官にとっても、具体的な出来事に基づくエピソードは説得力があり、印象に残りやすくなります。

ステップ5:学びと改善点の整理

モチベーショングラフを基にして、得られた学びや改善点を整理します。

この作業は、自己PRを強化するための重要なプロセスです。

モチベーションが低下した原因や、それをどのように克服したのか、そこから何を学んだのかを具体的に考えてみましょう。

例えば、部活動での挫折を克服した経験から、粘り強さやリーダーシップを身につけたと結論づけることができます。

また、その経験が現在の自分の仕事観や価値観にどのように影響を与えたか、具体的に言語化します。

これによって、面接やエントリーシートでの説得力を増せるでしょう。

このような自己分析を通じて、自分に合った企業を選ぶための指針を明確にし、就活の成功につなげましょう。

モチベーショングラフの作成は、自己理解を深め、就活での自己PRを強化するための有効な手段です。

この5つのステップに従い、具体的な出来事を振り返り、感情や行動の背景を掘り下げることで、あなた自身の成長を客観的に見られます。

あなたの成長と可能性を最大限に引き出し、就活で成功を収めるために、このモチベーショングラフをぜひ活用してください。

就活の対策としてガクチカの作成方法については下記をご覧ください。

モチベーショングラフ書き方の注意点

モチベーショングラフは、就活において自己分析を深めるための有力なツールです。

正確なグラフを作成するためにはいくつかのポイントを押さえておく必要があります。

以下、モチベーショングラフ書き方の注意点を、具体例とともに紹介します。

これらのアドバイスを参考に、あなたの自己分析をより深め、採用担当者に好印象を与える準備を進めましょう。

ありのままを書くことが重要

モチベーショングラフは、自己分析を行うためのツールであり、正直であることが重要です。

見栄を張ったり、自分を卑下したりする必要はありません。

たとえば、大学の成績が悪かったときや、サークル活動でリーダーシップを発揮できなかったときのような、失敗や挫折の経験を隠すのではなく、そのときの感情や考え方を素直に記録しましょう。

具体例として、大学受験に失敗した経験を挙げてみます。

始めはショックで自信を失い、その後立ち直るために、どのような努力を重ねたのかを記録します。

このようなエピソードは、挫折を経験しながらも再起する力があることを示し、成長の過程を描き出す、重要なポイントになります。

記憶に基づいた出来事を記録する

自己分析の精度は、記憶に基づく情報の正確さに大きく依存します。

覚えていない出来事について分析するのは難しいため、自信を持って語れるエピソードを選びましょう。

例えば、高校時代の文化祭でのリーダーとしての経験や、部活動での勝敗の記憶など、具体的で鮮明な記憶を振り返ります。

なぜその選択をしたのか、そのときの気持ちはどうだったのか、自問してください。

具体例として、部活動での最後の大会において、負けた後に感じた悔しさと、その後の努力で自己ベストを更新した経験などが挙げられます。

自分の感情や思考を深掘りし、どのような価値観や行動の原動力となったか、明確にするのが大切です。

自分の感情や思考を深掘りする

モチベーショングラフを作成する際、単に出来事を時系列で並べるだけでは不十分です。

それぞれの出来事に対して、「自分はなぜそのように感じたのか」「なぜその行動を取ったのか」を考えることが重要です。

例えば、大学の研究で思った通りの結果が出なかったときの感情や、それをどう克服したかを具体的に書いてみましょう。

自分の問題解決能力や忍耐力をアピールできます。

また、アルバイト先でミスをしたとき、上司や同僚にどう対応したか、どのように反省し改善したかなど、具体的なエピソードを掘り下げるのです。

自己分析がより説得力のあるものになります。

自分の価値観や強みがより明確になります。

第三者に見てもらう

モチベーショングラフを作成したら、第三者に見てもらうことをおすすめします。

自分一人では気づかない視点や、客観的な意見を得るためです。

就活仲間やキャリアカウンセラー、または信頼できる友人に意見を求めてみましょう。

彼らの視点で見ると、自分では気づかなかった強みや、弱点が見えてくるかもしれません。

具体例として、友人に見てもらった結果、自分がリーダーシップを発揮したと思っていたエピソードが、実は周囲のサポートを上手に活用する協調性を示すものであったという、新しい視点が得られたなどです。

このような客観的なフィードバックを受け入れるので、自己分析がより充実したものになります。

適切な時系列で記載する

モチベーショングラフを作成する際には、過去から現在に至るまでの出来事を時系列に沿って記載するのが重要です。

できるだけ早い時期から記録するので、過去の出来事が現在の自分にどのように影響を与えたのかが分かりやすくなります。

小学校高学年や中学生くらいから始めると、その時点での小さな成功体験や挫折が、今の自分のモチベーションの基盤となっていることが明確にできます。

具体例として、中学生のときに初めて演じた劇で、観客からの拍手を受けた経験が、自信を持つきっかけとなったなどです。

その後の進路選択や活動に大きな影響を与えた、といった記録が考えられます。

こうした時系列に基づく分析が、自己理解の深さを増す助けとなるでしょう。

モチベーショングラフは、ありのままに記録し、感情や思考を深掘りし、第三者の意見を取り入れるので、説得力のある自己分析が可能になります。

これらのアドバイスを活用し、自分自身のモチベーショングラフを作成し、就活での強みとしてしっかりとアピールしましょう。

就活で役立つモチベーショングラフの活用術

就活においてモチベーショングラフは、効果的な自己PRや企業選びにつながることを解説してきました。

以下、モチベーショングラフを活用し、就活を成功させるための具体的な方法とその効果的な使い方について解説します。

モチベーショングラフの基本的な活用方法

モチベーショングラフは、就活の準備段階で自己分析を深めるための強力なツールです。

グラフを作成するので、自分がどのような環境でモチベーションを感じるのか、何を重視しているのかが具体的に分かります。

過去の経験を振り返り、自分が最も意欲的に取り組んだプロジェクトや課題を特定できます。

それにより、自分の特性に合った企業や職種を見つける手助けになります。

また、モチベーショングラフは面接やエントリーシートでの自己アピールにも役立ちます。

具体的なエピソードをもとに自己分析の結果を伝えるので、より説得力のある発言が可能になります。

例えば、「大学時代のサークル活動でリーダーとしてチームをまとめ、困難を乗り越えた経験」をグラフに描くので、自分のリーダーシップや問題解決能力を強調できるのです。

モチベーショングラフを使ったキャリア選択

モチベーショングラフを通じて得られた自己理解をもとに、就活を進める際には、自分が最もやりがいを感じられる職場や、業界を選ぶのが大切です。

グラフに描かれた自分の興味や関心の方向性を参考に、「チームで成果を上げるのが得意なら、プロジェクト管理や営業職に向いているかもしれない」など、自分に適した職種や働き方を見つける手助けになります。

企業研究を行う際も、グラフの結果を踏まえて、自分の価値観と企業の文化や方針が合っているかどうかを、判断する基準にできるのです。

自己理解を深め、自分に最も適したキャリア選択が可能になるでしょう。

モチベーショングラフを活用し、適切な企業選びで希望する未来を手に入れましょう。

自己PRを強化するためのモチベーショングラフ

自己PRは、企業に対して自分の強みや能力をアピールする重要な場面です。

ただ「私は努力家です」「チームワークが得意です」と述べるだけでなく、それを裏付ける具体的なエピソードや経験が求められます。

モチベーショングラフを使うことで、過去の出来事から自分の強みや行動パターンを具体的に掘り下げられるでしょう。

部活動での困難な状況、アルバイトでのクレーム対応、学業での大きな挑戦など、モチベーションが上下した瞬間を振り返ります。

これにより、自分が何を大切にし、どのような行動を取るのかを明確にできます。

エピソードを選定し、ストーリー化する

自己PRで強調したい強みや能力に関連するエピソードを選び出し、ストーリー化して整理します。

「リーダーシップを発揮して困難なプロジェクトを成功に導いた経験」や「失敗から学び、再挑戦して成功を収めた経験」など、具体的な状況や行動、結果を組み込むので、自己PRに一貫性と説得力を持たせます。

エピソードを視覚的に整理するために、モチベーショングラフを作成します。

過去の出来事を時系列で並べ、それぞれの出来事で感じたモチベーションの高低を曲線で表現するので、自己分析が一層深まります。

具体例:モチベーショングラフを用いた自己PRの強化

例えば、あなたが大学時代に部活動でリーダーを務め、チームをまとめて大会で優勝した経験があるとします。

この経験を振り返りグラフ化すれば、自分のモチベーションがどう変動したかが見えてくるでしょう。

初めてリーダーを任され、不安だった時期から、仲間とのコミュニケーションを通じて自信を持ち、最終的に大会で成果を上げた流れを示せます。

これを自己PRに組み込む際には、「リーダーシップを発揮してチームをまとめ上げた」という具体的なエピソードを強調し、自分の行動力や協調性を企業にアピールすることが可能です。

自己PRの説得力を高めるためのポイント

自己PRを強化するためには、具体的なデータや結果を加えるのが重要です。

例えば、「チームの目標達成率が30%向上した」など、具体的な数字を示すと、面接官にも伝わりやすくなります。

また、自分の価値観や考え方を明確にし、どのような経験を通じて何を学び、どのような信念を持つようになったかを説明することも大切です。

これにより、企業とのフィット感を強調できます。

モチベーショングラフによって、自己PRが説得力のある具体的なエピソードに成り、企業に自分の強みや適性をしっかりとアピールできます。

就職活動において、他の候補者との差別化を図るためにも、ぜひモチベーショングラフを使って自己PRを強化しましょう。

なお、モチベーショングラフの活用法に関しては、下記の記事で深掘りしています。参考にしてください。

さいごに

この記事では、モチベーショングラフの重要性と書き方の5ステップを紹介しました。就活における自己分析を深め、自己PRを効果的に行う方法がご理解いただけたでしょう。

モチベーショングラフは、過去の経験を振り返りながら、やる気の変動を視覚化し、自分の価値観や行動パターンを把握するための有力なツールです。

この記事で紹介した書き方の5ステップ、縦軸と横軸の設定から始まり、重要な出来事のリストアップ、グラフへのプロット、感情や行動の深掘り、学びと改善点の整理の順に、ステップを進めてみてください。

この記事を通じて、自分の強みや適性をより深く理解し、それを就活で効果的にアピールするための方法が明確になったでしょう。

就活をより成功に導けるよう祈っています。