【新卒就活】平均何社落ちる?適切なエントリー数も紹介!

2024/8/26更新

はじめに

就活で選考落ちすることは、辛く苦しいものです。

お祈りメールが続いて心が折れそうになっている就活生も少なくないでしょう。

今あなたは以下のような悩みや疑問を抱えてはいませんか?

- 就活で落ちて辛い・・・。就活生は平均何社落ちるの?

- 就活は何社エントリーすればいいの?

- どうすれば選考を通過できるの?

この記事を読めば、こういった悩みや疑問はすべて解決できますよ。

- 就活生の平均的な「エントリー数」、「落選数」、「内定数」

- 適切なエントリー数の考え方

- 選考を通過するために押さえておくべきポイント

- 就活で落ちることは当たり前であることがわかり、不安やショックが軽減される。

- 選考を通過する可能性が高まる。

難しい内容ではありませんので、気軽に読んでください!

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

就活における「エントリー」とは

はじめに就活における「エントリー」という言葉の定義を確認しておきましょう。

エントリーには2種類あります。

- プレエントリー

- 本エントリー

それぞれの意味をきちんと把握しておきましょう。

プレエントリー

プレエントリーとは、就活情報サイトなどを通じて、企業へ個人情報を提供・登録することを意味します。

プレエントリーすることにより、企業説明会や選考に関する情報を得られるようになるわけです。

プレエントリーの目的は、あくまで情報を得ることであり、プレエントリーするだけでは選考へ参加することにはならないことに注意しましょう。

なお、その性質上必然的に本エントリーの数よりもプレエントリーの数の方が多くなります。

本エントリー

本エントリーとは、企業の選考に参加するためにエントリーシートを提出することを意味します。

本エントリーをして初めて選考のスタートラインに立てるというわけです。

就活中によく話題に上がる「何社受けた?」という質問は、「何社に本エントリーした?」という趣旨であり、プレエントリーの数を聞かれているわけではありません。

プレエントリー、本エントリーそれぞれの意味をしっかりと理解しておきましょう。

就活生は平均何社落ちるの?

ここでは就活生は平均何社落ちるのかについて、以下2つの観点から解説します。

- 就活生のエントリー数と内定数の平均(2022年卒)

- 文系と理系で違いがある

就活生のエントリー数と内定数の平均(2024年卒)

| 就活の段階 | 2024年卒 | (参考)2023年卒 |

| プレエントリー | 28.12社 | 30.98社 |

| 本エントリー | 12.71社 | 16.02社 |

| 内々定・内定を取得 | 2.61社 | 2.52社 |

2024年卒の就活生の状況は、平均して「12.71社を受け」、「10.10社に落ち」、「2.61社から内定取得」ということになります。

文系と理系で違いがある

「エントリー数」や「何社落ちたか」といった数値は、文系と理系で大きく異なることも覚えておきましょう。

以下の表は、 全国求人情報協会「2024卒学生の就職活動の実態に関する調査」から文系と理系の数値の違いを抜粋したものです。

| 文理 | プレエントリーした | 書類選考を受けた | 内定(内々定)取得 |

| 文系 | 19.3社 | 11.5社 | 2.4社 |

| 理系 | 11.5社 | 7.2社 | 2.2社 |

最終的な内定取得社数は同じですが、プレエントリーで6社、書類選考で4社分の違いがあることがわかります。

理系の場合、大学推薦や研究室からの推薦枠を利用する学生が多いため、エントリー数が文系よりも少なくなるものと考えられます。

「就活で平均何社落ちるのか」は、文系と理系で数値が変わるということを知っておきましょう。

就活の選考段階ごとの通過率は?

ここでは各種調査や就活情報サイトの情報を元に、就活の選考段階ごとの通過率を記載します。

選考段階ごとにどれくらい通過し、あるいは落ちてしまうのかを把握しておきましょう。

- エントリーシート

- 適性検査

- 面接

エントリーシート

エントリーシートの通過率については、いずれの各就活サイトでも「50%」前後で分析され、具体的には下記の通りです。

優良就活サイトが発表するES通過率一覧

| ES完全ハック | 本選考:39.6%、インターンシップ:47.7% |

| 就活の未来 | 50%前後 |

| キャリアパーク!就活 | 50%前後 |

| 就活の教科書 | 約50% |

| 就活攻略論 | およそ50%~60% |

適性検査

適性検査に関しては、結果を足切りに使用する企業と、面接等の補助材料として使用する企業があります。

足切りに使用する場合の通過率は、約60%です。

約40%の学生が適性検査の結果で足切りされることになります。

また多くの難関企業は適性検査のボーダーラインを高く設定するため、難関企業を多く受ける学生ほど適性検査の通過率が下がる可能性が高くなる点に注意しましょう。

SPIのボーダーラインについては下記の記事を確認してみてください!

面接

面接に関しても大前提として企業によって通過率が異なりますが、いずれの面接もだいたい「平均50%前後」になると考えられます。

各就活サイトで掲載される面接通過率は下記の通りです。

1次面接

| 就活サイト | 通過率 |

| リクペディア | 30~50% |

| ベンチャー就活ナビ | 30~50% |

| キャリアパーク | 人気の大企業:20% 通常の大企業:30% ベンチャー企業や中小企業:40% |

2次面接

| 就活サイト | 通過率 |

| リクペディア | 40%~50% |

| ベンチャー就活ナビ | 半分以下 |

| 就活の教科書 | 超一流企業:20%程度 大手企業:30%程度 中小・ベンチャー企業:40%程度 |

最終面接

| 就活サイト | 通過率 |

| リクペディア | 約50% |

| ベンチャー就活ナビ | 50%~70% |

| アガルートアカデミー | 約50% |

【ESの平均通過率はどれくらいか】書類選考で落ちる要因分析と対策 | 就活の未来

【ESの通過率は?】難関企業ランキングと通過するための施策 | キャリアパーク[就活]

【平均通過率は何%?】ESの合格率を高める方法3つ | 企業ごとのランキング,低くなる要因も | 就活の教科書 | 新卒大学生向け就職活動サイト【エントリーシートの平均通過率は68%】通過率を上げる戦略も解説! – 就活攻略論|日本最大規模の就活専門ブログ【2300万PV突破】

就活では平均何社落ちるのが普通?各選考フェーズの通過率と落ちる原因も解説 | リクペディア|内定獲得に役立つ就活情報サイト

【就活】書類選考・1次・2次・最終面接の通過率はどのくらい?通過率を上げる方法も解説|ベンチャー就活ナビ

一次面接の通過率は? 突破する人の特徴と通過率を上げる5つのコツ | キャリアパーク就職エージェント

【意外と落ちる?】二次面接の通過率 | 企業別の通過率,不合格フラグも | 就活の教科書 | 新卒大学生向け就職活動サイト

最終面接の合格率は?状況別の合格率や合格率を上げる方法を紹介 | 就職活動コラム

何社受ければいい?就活の適切なエントリー数は?

就活の適切なエントリー数はどれくらいなのでしょうか?

次の4つの観点から解説していきます。

就活の「エントリー数」で押さえるべきポイント

- 無理のない範囲でエントリーすることが重要

- 就活でエントリー10社は少ない

- 就活ではエントリーしすぎも良くない

- 就活で同時進行が可能なのは何社まで?

無理のない範囲でエントリーすることが重要

結論から言うと、多すぎず少なすぎず、自分にとって無理のない範囲でエントリーすることが重要です。

エントリー数が多い場合、少ない場合それぞれのメリットとデメリットを以下に記載します。

- 場数を踏めるため、面接慣れすることができる。

- 選考に落ちたとしても、他にもたくさん受けているのでショックが少ない。

- 1社あたりにかけられる企業研究の時間が短くなる。

- 面接等のスケジュール管理が難しくなる。

- 1社あたりにかけられる企業研究の時間が長くなる。

- エントリーシートや面接の準備をじっくりとできる。

- 場数を踏めないので、面接慣れすることができない。

- 手駒が少ないため、選考に落ちた時のショックが大きい。

- 無い内定のリスクが高くなる。

上記のメリットとデメリットを踏まえて、自分に合ったエントリー数を考えてみましょう。

就活でエントリー10社は少ない

就活で10社前後しかエントリーしない人もいますが、実際には10社ではリスクが高いと言えるでしょう。

リクルートの調査では、平均12.71社受けて10.10社落ちているというデータがあるからです(内定2.61社)。

10社では無い内定のリスクがかなり高くなってしまうため、もう少し多く受けたほうが良いでしょう。

就活ではエントリーしすぎも良くない

エントリー数が少なすぎるのが問題である一方、とにかくたくさんエントリーするという考え方も危険です。

先述のとおり、エントリー数が多すぎると1社にかけられる企業研究の時間が短くなってしまいます。

エントリーしすぎて本命企業への対策が疎かになるのは避けましょう。

就活で同時進行が可能なのは何社まで?

企業研究の時間や面接スケジュールの調整などを総合的に考えると、就活で同時進行が可能なのは5社程度です。

先述した「就活生の平均エントリー数12.71社」と「同時進行は5社程度」という数値を参考にして、無理のない範囲でエントリーするようにしましょう。

どうすれば就活の選考を通過できるの?

ここでは、就活の選考を通過するにはどうすればいいのかについて、3つの観点から解説します。

- 企業が選考で何を重視しているかを知ろう

- 企業が重視するポイントを押さえてエントリーシートを作成しよう

- 自己分析・企業分析を徹底しよう

企業が選考で何を重視しているかを知ろう

選考を通過するために最も大切なことは、企業が採用基準で何を重視しているのかを把握することです。

企業が重視していることを押さえた上でエントリーシートの作成や面接に臨むことができれば、選考で高い評価を受けることができるからです。

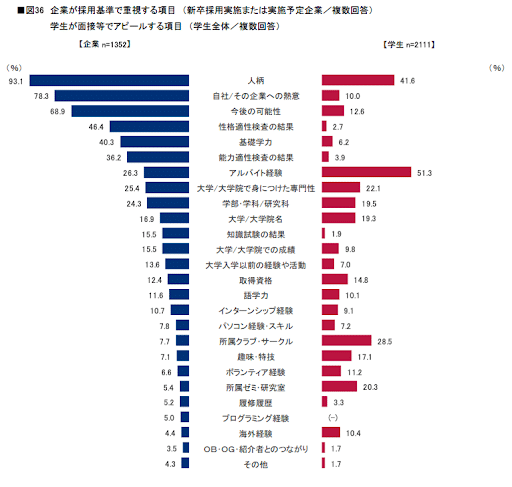

下図をご覧ください。

この図は、リクルートが調査した「企業が採用基準で重視する項目」と「学生が面接等でアピールする項目」のそれぞれの割合を表したものです。

企業が採用基準で重視する項目として、以下3つが群を抜いて高い割合を占めていることがわかります。

- 人柄:93.1%

- 自社/その企業への熱意:78.3%

- 今後の可能性:68.9%

つまり、選考を通過するためには、上記3つの項目を企業が重視していることを把握しておく必要があるのです。

企業が重視するポイントを押さえてエントリーシートを作成しよう

企業が採用基準で重視していることがわかったら、今度はそれに合わせて準備していけばOKです。

具体的には、3つの項目それぞれにおいて高く評価されるような内容でエントリーシートを作成していきましょう。

面接は基本的にエントリーシートの内容を元に行われます。

エントリーシートの段階で企業が重視するポイントを押さえておけば、面接も突破しやすくなります。

- 企業が採用基準で重視する項目を把握する。

- それに合わせたエントリーシートを作成する。

この2つのポイントを押さえておけば、選考の通過率が上がるはずです。

また以下で参考になる記事を紹介します。

自分史の書き方は下記に記載した関連ページを確認してください。

自己分析・企業分析を徹底しよう

エントリーシート作成・面接時のいずれも「自身が企業にマッチしている」点を明確にアピールできれば、通過率はおのずと上がってくるでしょう。

そして「明確に」アピールするためには、自身で自己分析・企業分析を徹底的に行う必要があります。

そのため「競合他社ではなくなぜ志望企業なのか」という点を自身の経験や価値観を踏まえて明確に説明できるよう、時間をかけて考えていきましょう。

自己分析・企業分析の目的と方法については具体的に下記の通りですので、目を通してみてください。

自己分析の目的

自己分析をすることで、自身の長所・短所、または自身の価値観を客観的に把握でき、企業に自身のどんな点をアピールすべきかが明確になります。

そして自己分析で見つけた「自身ならではの特徴」を踏まえて、志望企業の求める人物像にできる限り合致する内容で自身をアピールできるよう対策していきましょう。

企業分析の目的

「業界内での志望企業の立ち位置や、競合他社との相違点を把握するため」です。

そして志望企業が所属する業界以外の気になる業界・企業も調べることは、より志望企業を客観的に分析できることに繋がります。

自己分析・志望動機を考える際におすすめの方法

- 前田裕二著「メモの魔力」の1000の質問に対して、ノートに回答を書く

- OB訪問や座談会で自身の作成した仮の志望動機やガクチカを添削してもらい、また社員の方がなぜ企業を志望したかを聞き、自身と一致する部分があれば内容を模倣する

- 転職口コミサイトを徹底的に閲覧し、企業の良いところと悪いところを考察するなど

よくある質問

よくある質問をまとめました。

- Q.就活で最終面接は何社受けた人が多い?

- Q.就活で何社受ける人が多かったの?(2024年卒)

- Q.就活で平均何社受けているの?(理系)

- Q.就活で100社受ける意味はあるの?

- Q.就活でエントリー数が5社は少ない?

- Q.就活で何社も受けられないんだけどどうすればいい?

- Q.就活で何社受ける人が多い?(地方学生)

Q.就活で最終面接は何社受けた人が多い?

A.全国求人情報協会「2024卒学生の就職活動の実態に関する調査」によると、就活生は平均して4.3社の最終面接を受けています。

Q.就活で何社受ける人が多かったの?(2024年卒)

A.リクルート 就職みらい研究所『就職白書2024』によれば、2024年卒の就活生は平均12.71社に本エントリーしています。

Q.就活で平均何社受けているの?(理系)

A.全国求人情報協会「2024卒学生の就職活動の実態に関する調査」によると、理系の学生は平均7.2社の書類選考を受けています。

Q.就活で100社受ける意味はあるの?

A.100社は受け過ぎです。

エントリー数が多すぎると、1社あたりにかけられる企業研究の時間が少なくなったり、スケジュール管理が難しくなったりといったデメリットが生じます。

Q.就活でエントリー数が5社は少ない?

A.リクルート 就職みらい研究所『就職白書2024』によれば、2024年卒の就活生は平均12.71社に本エントリーして10.10社の選考に落ちています。

5社では無い内定のリスクがかなり高いでしょう。

Q.就活で何社も受けられないんだけどどうすればいい?

A.むやみにたくさん受ける必要はありませんが、エントリー数が少なすぎるのも危険です。

就活で同時進行できるのは5社程度ということを考慮しつつ、エントリーしてみましょう。

Q.就活で何社受ける人が多い?(地方学生)

A.全国求人情報協会「2024卒学生の就職活動の実態に関する調査」によると、地方学生が書類選考を受けた企業等の数は以下のとおりです。

- 北海道・東北:8.7社

- 中国・四国:7.7社

- 九州:7.7社

- (参考)関東:11.0社

おわりに

今回は、就活のエントリー数や平均何社落ちるのかなどについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか?

記事の内容を簡単にまとめます。

- 就活における「エントリー」は、「プレエントリー」と「本エントリー」の2つがある。

- 2024年卒の就活生の状況は、平均「12.71社を受け」、「10.10社落ち」、「2.61社から内定取得」となっており、数値は文系と理系で大きく異なる。

- 選考ごとの通過率は、「エントリーシート:50%」、「適正検査:60%」、「面接:50%」。

- 就活のエントリー数は、多すぎず少なすぎず、自分がコントロールできる範囲でエントリーすることが大切。

- 選考を通過するためのポイントは「企業が採用基準で重視している基準を把握すること」、「その基準に合わせたエントリーシートを作成すること」の2つ。

就活の選考に落ちるのは当たり前のことであり、過剰にショックを受ける必要はありません。

それよりも落ちた理由を分析して次に活かすことを考えましょう。

その際にはこの記事で紹介した選考を通過するためのポイントを思い出してみてください。

きっと役に立つはずです。

あなたの就活が上手くいくことを願っています。

また本記事では選考フローごとで通過率を紹介しましたが、選考フローごとの対策方法も他記事で解説しているため、ぜひ目を通してみてください!

最後までお読みいただきありがとうございました!