就活の流れをどこよりもわかりやすく徹底解説!

2024/8/15更新

はじめに

まず、就活は大学3年の秋頃に始めることがおすすめです。

企業の採用情報が解禁される3月までにある程度動いておくことで、ライバルとの差をつけられます。

では、なぜそんなに早い時期から就活を始める必要があるのでしょうか。

この記事では、就活の流れをどこよりもわかりやすく、必要な対策についても詳しく解説していきます。

この記事を読めば、なぜ早いうちから対策が必要なのかがわかります。

とくに以下のような学生は、ぜひ参考にしてください。

- 27卒、28卒の学生の方

- 就活を何から始めればいいかわからない方

- 就活の流れをざっくりと把握したい方

- 周りの就活生と比べて遅れていないか不安な方

- 内定獲得に向けて効率的に就活を進めたい方

- 就活の各段階で具体的に何をすべきか知りたい方

内定獲得の最短ルートは、流れを理解し、適切な対策を行うことから始まります。

ぜひ最後まで読み進めて、最高のスタートを切りましょう!

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

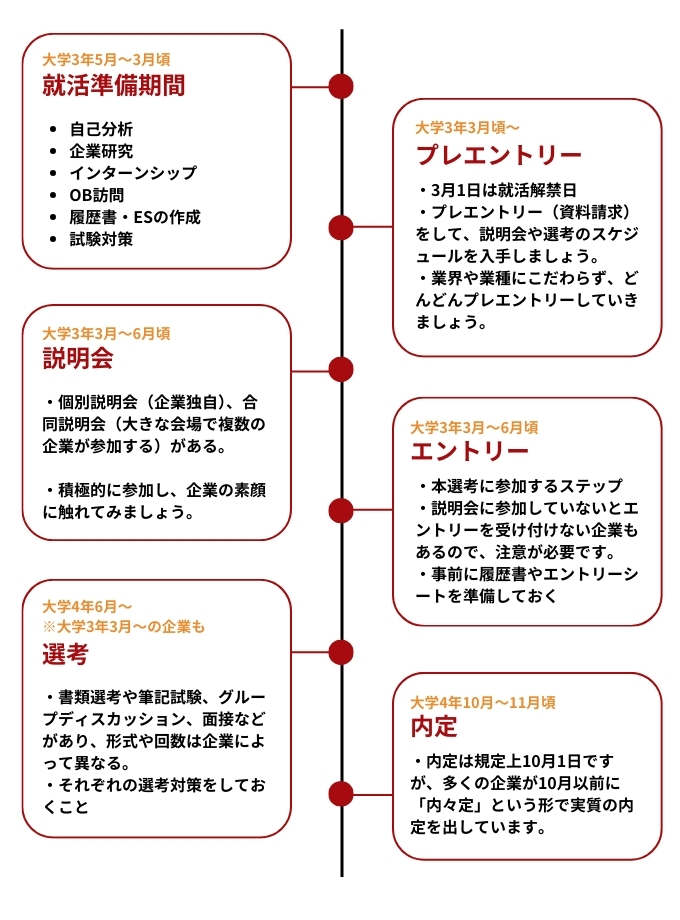

1.就活の流れとは

就活を成功させ、志望する企業に入社するためには、就活全体の流れを把握し、今何をやるべきなのかを明確にする必要があります。

就活の流れとは以下のようになります。

各段階を詳しく解説することで、就活の流れをよりイメージできるようにしましょう。

就活準備期間

就活の準備期間ですが、準備を始める時期は早ければ早いほど良いです。

大学3年次の3月には企業の説明会や選考が始まり、就活が一気に本格化します。

3月までに上記の準備を終わらせておくと、その後の活動がスムーズになるでしょう。

やることとしては以下のことが挙げられます。

- 自己分析

- 企業研究

- インターンシップ

- OB訪問

- 履歴書・エントリーシートの作成

- 試験対策

準備期間の活動量が就活の成功を左右します。

まだ先だからとのんびりせず、大学3年生のうちから動き出し、ライバルと差をつけましょう!

1-2.プレエントリー

3月1日は就活解禁日です。

企業が一斉に広報活動を開始するので、それに合わせてプレエントリーを行いましょう。

プレエントリーとはいわゆる資料請求のことで、まだ企業の選考に参加したわけではありません。

プレエントリーをしておくと、説明会や選考のスケジュールなどの貴重な情報が手に入ります。

少しでも気になる企業があれば、業界や業種にこだわらず、どんどんプレエントリーしていきましょう。

1-3.説明会

説明会には企業独自の個別説明会、大きな会場で複数の企業が参加する合同説明会があります。

多くの企業では、採用情報が解禁される3月頃から、説明会が始まることがほとんどです。

企業研究である程度興味のある業界を絞っておくことは必要ですが、自分の知らなかった企業に巡り合うチャンスでもあります。

「この会社、こんな雰囲気だったんだ!」「こんな事業もやってるんだ!」と、新たな発見が得られる可能性もあります。

積極的に参加し、企業の素顔に触れてみましょう。

1-4.エントリー

志望先が決まったら、いよいよエントリーをして本選考に参加するステップです。

多くの企業では、大学3年の6月頃に募集が開始されます。

この時点で履歴書やエントリーシートを提出することになるので、あらかじめ準備をしておきましょう。

転ばぬ先の杖ということわざがあるように、準備を怠ると痛い目を見ることもあります。

中には説明会に参加していないとエントリーを受け付けない企業もあるので、注意が必要です。

1-5.選考

本選考は書類選考や筆記試験、グループディスカッション、面接などがあり、形式や回数は企業によって異なります。

政府と経団連が主導で定めた就活規定では、選考の開始は6月からですが、実際には3月から選考を始める企業も多いです。

ライバルたちとの厳しい戦いを勝ち抜くためには、それぞれの選考対策が非常に重要です。

自分の魅力を最大限にアピールできるように、しっかりと準備しておきましょう。

1-6.内定

内定は規定上10月1日です。

しかし、多くの企業が10月以前に「内々定」という形で実質の内定を出しています。

早い企業は3、4月中には内々定を出していますが、規定通りに選考を進める企業もあります。

複数の企業にエントリーする場合は、内々定の時期がずれる可能性があるので、スケジュール管理にはより一層注意を払いましょう。

2.就活の準備事項を解説

前の章では就活の流れを確認しました。

ここでは、3月の広報活動開始までにやっておきたい就活の準備について、具体的に解説していきます。

準備万端で臨めば、きっと内定への道も開けるでしょう。

2-1.自己分析

就活の準備としてはじめにやるべきなのは、自己分析です。

自己分析は、自分の強みや弱み、興味関心などを明確にするための重要なプロセスです。

自己分析を怠ると、「あれ?この会社、なんか違うかも…」と入社後に後悔することになりかねません。

そんなミスマッチを防ぐためにも、以下の2つのポイントを軸に、じっくりと自分自身と向き合ってみましょう。

2-1-1.経験から何を学んだのか振り返る

これまでどんな経験をしてきて、そこから何を学んだのかを振り返ってみましょう。

学業やアルバイトで培ったコミュニケーション能力、部活動で得たリーダーシップや協調性など、これまで自分が歩んできた道や経験を書き出してみると、自分の得た能力やスキルが見えてきます。

また、自分の性格や人柄についても把握しておきましょう。

「どんな時に喜びを感じるのか」「どんなことを大切にしているのか」など、自分自身を深く掘り下げてください。

そうすれば、本当にやりたい仕事が見えてきます。

能力的に適性があっても、性格的に向いていない仕事もあるでしょう。

自分で判断がつかないときは知人や家族に聞くことも有効です。

2-1-2.学んだことをどう活かせるのか照らし合わせる

自分の人間性が理解できたら、それらの特徴を何の仕事に活かせるのかを考えてみましょう。

以下で解説する、企業・業界研究と並行して、自分のスキルや経験を活かせる企業を探すことが重要です。

「この会社でなら、自分の強みを活かして活躍できる!」と思える企業を見つければ、面接での自己PRはスムーズに進みます。

また、説得力のある志望動機を語ることができるでしょう。

2-2.企業・業界研究

自己分析と合わせて進めたいのが、企業・業界研究です。

志望先を見つけるためには、企業や業界について深く理解することが欠かせません。

企業・業界研究を進める際には、以下の3つのポイントに注目してみましょう。

以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ合わせてお読みください。

2-2-1.企業の仕事内容を理解する

企業研究ではホームページなどを使い、どんな企業・業界があるのかを調べましょう。

仕事内容のミスマッチは、入社後の不満や早期離職につながる可能性があります。

若者の離職理由は「思っていた仕事ではなかった」というギャップにあります。

入社前と入社後で仕事内容にギャップがあったことが、原因として多いです。

そのため、後のことも考えて、志望先の企業の仕事が本当に自分のやりたいこと、適性にあったものなのか徹底的に調べておきましょう。

2-2-2.社風や理念を把握する

社風や理念は、企業の基盤のようなものです。

自分に合う社風かどうかは、仕事へのモチベーションや働きやすさに大きく影響します。

せっかく内定をもらったら、できるだけ長く働きたいことでしょう。

企業研究で、社風や理念を理解し、分析してください。

そうすれば、実際に働き出してからのギャップを防げます。

内定後のミスマッチを防ぐためにも、社風や理念は必ず把握するようにしましょう。

2-2-3.業界の将来性をみる

新型コロナウイルスの影響など、社会情勢の変化によって、業界の将来性は大きく左右されます。

業界が安定しなければ企業の業績は不安定となり、給料のカットや据置きなど、収入に響いてしまいます。

世の中の潮流や社会的なトレンドに目を向けることも、重要なポイントです。

- AIに乗っ取られることのない業界か

- 最新のトレンドを採用している業界か

- 業界の市場規模がどうか

これらを調べることで、業界の将来性が見えてきます。

今後、志望先の業界が果たして安定した業績を維持できるのかどうか見極めておきましょう。

2-3.インターンシップには、夏季インターンシップと秋・冬インターンシップがある

企業の内実や雰囲気を知る貴重な機会ですので、参加するのがおすすめです。

インターンシップに参加する際は、以下の2点に注意しましょう。

2-3-1.志望先の企業においてインターンシップが必須事項であるか確認する

インターンシップは自主的に参加するものであり、参加しなくても基本的に就活に影響はありません。

しかし、中にはインターンシップの参加が選考条件の企業があります。

そういった場合、インターンシップに参加していない時点で、スタートラインにも立てません。

エントリーの際に後悔しないよう、志望企業のインターシップ情報は、事前に必ずチェックしておきましょう。

企業のインターンシップ情報は、以下で確認できますので、ぜひ参考にしてください。

2-3-2.何を得たいか決めておく

インターンシップに参加する際は、あらかじめ目的を明確にしておくことが大切です。

目的なく参加してしまっては、なんとなくで終わってしまいます。

もちろん、企業の雰囲気を味わうだけでも就活生にとっては非常に良い経験です。

しかし、せっかく参加するのなら、質問内容や知りたい内容を決めておくと目的が明確化され、得るものも多くなるでしょう。

2-4.OB訪問

OB訪問とは、現役で働いている大学OBの社員さんなどを対象に、企業に関する質問ができる機会です。

OB訪問を行う際は以下の2点に注意しましょう。

2-4-1.他では得られない情報を聞き出す

OB訪問の魅力は、ネットなどの媒体を通して知ることができない情報を聞き出せることです。

大まかな仕事内容は会社のホームページなどに記載されています。

しかし、会社の雰囲気や人間関係などは、実情を知っている社員からしか知ることはできません。

- 1日の仕事の流れは?

- 仕事でやりがいを感じるのはどんな時ですか?

- 入社前と後で、仕事のイメージにギャップはありましたか?

このように、面接官には聞きにくく、ホームページでもわからないような情報を聞いてみましょう。

OB訪問の質問例については、以下の記事も参考にしてください。

2-4-2.就活が本格化する前に行う

大学3年次の3月には、本格的に就活が始まります。

予定が切迫してくる時期になると、余裕を持ってOB訪問ができなくなる可能性があります。

そのため、就活が本格化する前の、大学3年次の秋や冬のうちに興味のある企業を訪問し、実情を把握しておくと良いでしょう。

2-5.エントリーシート・履歴書の作成

就活においてエントリーシート・履歴書の作成は避けて通れません。。

とくに対策が必要な部分が、「志望動機」と「自己PR」です。

以下で必須の対策を解説していくので、参考にしてください。

さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてお読みください。

2-5-1.志望動機

志望動機はその企業で働きたいという熱意を最大限にアピールする重要な項目です。

企業は多くの就活生の志望動機に目を通すため、なんとなく書いていては印象に残りません。

- なぜその企業でなければならないのか

- どんなことをして企業に貢献したいのか

- 将来どんなビジョンを描いているのか

などを盛り込み、面接官を納得させ、自分自身を売り込みましょう。

2-5-2.自己PR

自己PRは、自分の性格・人柄やこれまでの経験・実績をアピールする絶好の機会です。

面接官は就活生に対して、熱意の他にも自社で働くうえでの適性も求めています。

例えば、以下のようなものをPRにすると良いでしょう。

- アルバイトで培った「お客様のニーズを的確に捉え、課題解決に貢献する力」

- 部活動で身につけた「チームをまとめ、目標達成に向けてメンバーを鼓舞するリーダーシップ」

- 留学経験で得た「異文化理解力とコミュニケーション能力」

など、具体的なエピソードを加えることで、よりあなたの魅力を面接官に伝えられるはずです。

2-6.試験対策

試験は選考の通過に直結する要素となるので、早い段階から対策しておきましょう。

以下の3つの試験対策は特に力を入れておくことをおすすめします。

2-6-1.筆記試験

1次選考で筆記試験を実施する企業は多いです。

筆記試験はSPIや時事問題、小論文など様々ですが、中でもSPIは多くの企業が採用しているため、SPI対策は必須といえます。

SPIは、言語能力や非言語能力を測るためのテストです。

対策なしで挑むと、思わぬ落とし穴にハマってしまうでしょう。

過去問や対策本を活用して、時間配分や問題形式に慣れておくことが大切です。

対策については、以下のページも参考にしてください。

2-6-2.グループディスカッション

近年選考方法として実施率が高くなっているのが、グループディスカッションです。

グループディスカッションは、与えられたテーマをグループで議論し、結論を導き出すものです。

社会人として必要となる思考力やコミュニケーション力、発言力などを測ることができます。

適性を審査するために非常に効率的な方法です。

グループディスカッションには、自由討論型や課題解決型といった様々な形式があります。

それぞれの形式に合わせた対策が必要ですが、共通して言えるのは「チームワーク」が重要なことです。

自分の意見を主張するだけでなく、他のメンバーの意見に耳を傾け、協力して議論を進めることが求められます。

グループディスカッションは、なれるまで時間がかかるものです。キャリアセンターや民間企業が主催するセミナーなどを利用し、あらかじめグループディスカッションの対策を練っておきましょう。

2-6-3.面接試験

面接は、多くの就活生にとって最大の難関と言えるでしょう。

「何を話せばいいのかわからない」「緊張してうまく話せない」という悩みを抱えている方は多いです。

しかし、面接では、何か立派なことを言うことは求められていません。

何よりも重要なのは、面接官とコミュニケーションを取ることです。

面接官は会話を通して、あなたがどんな人物なのか、自社に合う人材なのかを知りたいのです。

そのため、事前に暗記した志望動機を話すよりも、自分の言葉で正直に、ありのままの自分を伝えることをおすすめします。

面接は会話のキャッチボールです。

面接官の質問に対して、自分の考えや経験を具体的に、わかりやすく伝えることを意識してください。

自分1人で対策することも可能ですが、就活エージェントやキャリアセンターを利用し、面接のフィードバックをもらうとより良いです。

面接での自分の長所や短所を理解できるため、効率よく面接対策を講じることができるでしょう。

まとめ

この記事では、就活の流れと、内定獲得に向けて欠かせない準備について詳しく解説してきました。

就活の流れについて、一般的なルールと実際の状況には差があります。

ルールに縛られず、早めの準備を心がけることが大切です。

自己分析、企業・業界研究、エントリーシート対策、面接対策など、やるべきことはたくさんあります。

一つひとつ着実に進めていくことで、自信を持って選考に臨んでください。

就活は、自分自身と向き合い、将来のキャリアを考える貴重な機会です。

焦らず、諦めず、一歩ずつ進んでいきましょう。

そして最後に、最も重要なことをお伝えします。

「就活の成功は、準備にかかっている!」ということです。

早めの準備と万全の対策で、あなたの夢を叶えてくれる会社を見つけましょう。

事前の対策をしっかりしておくことで、志望先の選考に万全の状態で臨んでください。