学歴フィルターの実態は?就活で内定獲得する5つの方法を解説

2024/10/20更新

はじめに

就活では一部の企業において、大学名などの学歴を重視して採用活動を行っています。

学歴に自信がない場合、たとえ熱意があっても学歴フィルターによる足切りにあってしあうのではないかと不安に思う就活生も少なくありません。

実際は本当に学歴フィルターはあるのか、足切りを回避する方法はないか気になるところですよね。

そこで今回は学歴フィルターの実態と、学歴フィルターのある企業の突破方法について解説しています。

以下のような就活生を対象に解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 学歴フィルターはどこの大学からなのか把握したい

- 学歴フィルターのある企業を突破する方法を知りたい

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

学歴フィルターは存在する

結論から言うと、学歴フィルターは存在します。

日本労働組合総連合会が発表した就職差別に関する調査2023によると、学歴フィルターがあると感じた学生は4年制大学・大学院の43.9%を占める結果となりました。

特に即戦力を求める大手では、学歴フィルターを設けている企業が多い傾向にあります。

また応募者が多すぎるために人数を絞るべく学歴フィルターによる足切りを行う企業もあります。

学歴フィルターがあることを意識した上で、自分ができる対策を少しずつ実践することが大切です。

企業が学歴フィルターを設ける理由

ここまで学歴フィルターの概要について解説してきましたが、企業側は企業イメージを落としかねない学歴フィルターをなぜ設けているのでしょうか?

ここでは2つの理由について解説します。

採用コストを抑えるため

最大の理由は「採用コストを抑えるため」です。

学歴フィルターを導入している大企業や有名企業は、毎年非常に多くの就活生がエントリーします。

それら全ての就活生と丁寧に向き合うためには、時間や人事部の労力といった非常に大きな負担が強いられることになります。

エントリー数が多ければ多いほど、企業の負担は膨大です。

そのため、学歴フィルターをかけて採用に対する負担を削減し、より効率的に採用活動を行いたいという企業の思惑があります。

採用活動を評価するのはあくまで「人」であるため、どうしても処理できる仕事量や限られた時間内で業務を遂行しなければなりません。

その点からも人事担当者の負担をできる限り軽減し、効率よく就活生の評価に注力できる環境づくりの一環として採用されている側面があります。

優秀な人材を確保できるから

必ずしも、「学歴=能力の高さ」という式が成り立つとは限りません。

しかし、一方で有名な大学(一般的に知られている偏差値の高い大学)の学生であれば、その大学に入学するだけの能力があるともいえます。

企業側も学歴が全てではないことはわかっています。

しかしながら、学歴を見ることで、一定以上の素質や能力を担保したいという企業側の考え方もあるのです。

学歴フィルターはどこから?具体的な大学ランク

学歴フィルターによって、一般的にどの大学ランクから評価対象となるのか不透明な部分があります。

それ故に、就活生とっては「自分の出身大学は学歴フィルターをクリアできるのか?」と疑問を感じている方も少なくありません。

国立大学、有名私立大学など全国的に知名度のある大学名なら問題がないのか気になるところです。

現在では、学歴フィルターとして一般的「(G)MARCH・関関同立以上」であれば、大手企業から足切りされることはないと言われています。

ただし、超大手企業や超人気企業になると、MARCHレベルでも足切りされてしまう場合があります。

企業によっては、国公立や早慶上智レベルが必要という場合もあるでしょう。

現在でも、一部の企業で導入されている学歴フィルターに関して、これらの大学を一つの基準として意識しておくと良いでしょう。

また、学歴フィルターでは大学名によってランク分けを行っています。

次の項目では、ランク別に大学名を紹介します。

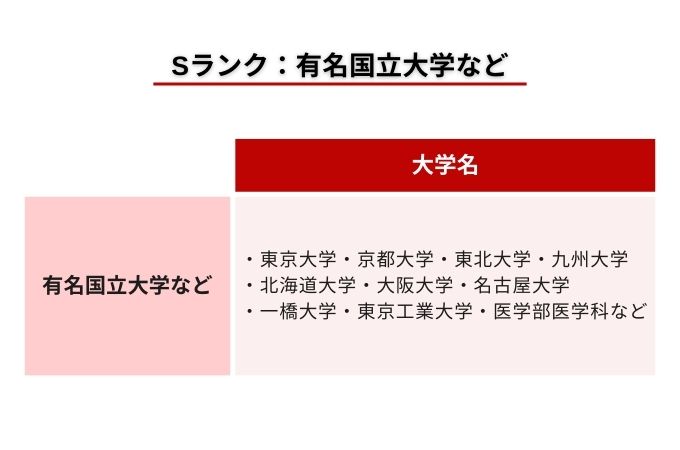

Sランク:有名国立大学など

学歴フィルターの最上位はSランクになります。

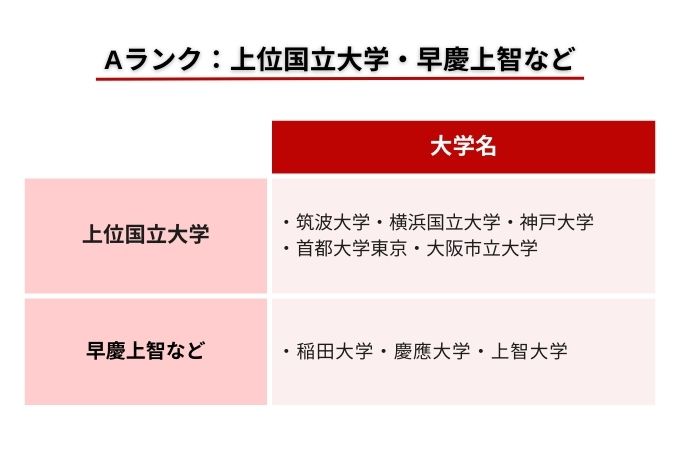

Aランク:上位国立大学・早慶上智など

Aランクに該当する大学としては、筑波大学・横浜国立大学・神戸大学・首都大学東京・大阪市立大学・早慶上智とは、早稲田大学・慶應大学・上智大学が含まれます。

Bランク:中堅国立大学・GMARCH・関関同立など

Bランクに該当する大学は、金沢大学・岡山大学・千葉大学・広島大学などになります。

また、いわゆるGMARCHと呼ばれる、学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学や関関同立と呼ばれる、関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学が含まれます。

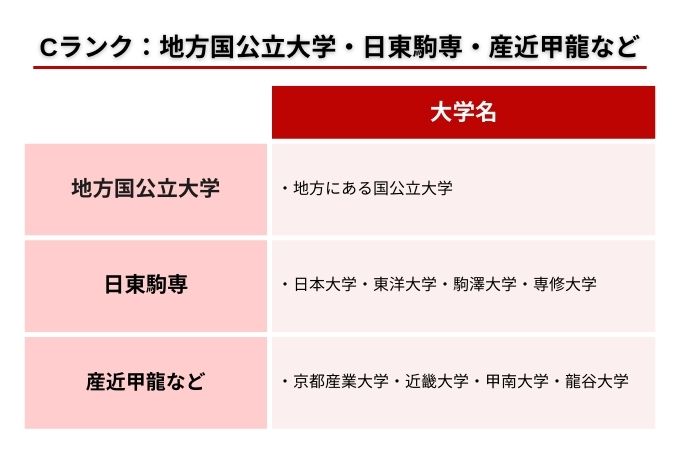

Cランク:地方国立大学・日東駒専・産近甲龍など

Cランクに該当する大学では、地方にある国公立大学をはじめ、日東駒専と呼ばれる、日本大学・東洋大学・駒澤大学・専修大学や、産近甲龍と呼ばれる、京都産業大学・近畿大学・甲南大学・龍谷大学が含まれます。

上記のとおり学歴フィルターにはSランクからCランクまでに分けられているのが一般的です。

出身大学がどのランクに位置しているのかを把握した上で、志望企業における過去の採用大学における実績を確認しておきましょう。

過去の採用大学の傾向がわかると学歴フィルターの有無も見えてくるでしょう。

学歴フィルターを実感したとエピソード

今でも、一部の企業では学歴フィルターの文化が残っています。

ただし、就活生からするとどの企業が学歴フィルターを採用しているのか把握しづらい状況です。

ここでは、そんな学歴フィルターが就活のどの場面で用いられているのかについて、よくあるエピソードと共に解説します。

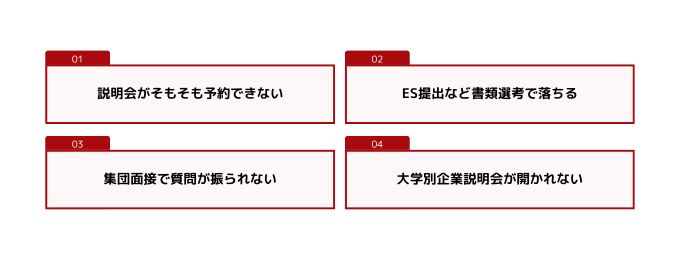

説明会がそもそも予約できない

企業説明会の予約の段階で、学歴フィルターにかかる場合があります。

企業説明会を予約するためには、ナビサイトから予約する方法と企業のホームページから予約する方法の2種類が代表的です。

その際に名前や電話番号、大学名などを登録しますが、この登録されている大学名が一定水準以上でないと説明会の予約ができないこともあるようです。

具体的には予約しようとすると全日程で「満席」と表示されるものの、東京大学や京都大学など有名な大学名で登録し直すと、予約ができることがあります。

この方法ですと、学歴フィルターによる採用活動をする企業として就活生にバレてしまい企業イメージの悪化につながる懸念があります。

学歴フィルターを採用している企業は、簡単に採用方針が外部に漏れないように細心の注意を払っているのが特徴です。

そのため、大学名の登録変更だけで説明会の予約可否が区別されるような方法を取ることは少なくなってきています。

しかし学歴フィルターの常套手段として押さえておいて損はないでしょう。

ES提出など書類選考で落ちる

次に学歴フィルターがはたらくと考えられるのが、ESや履歴書などの書類選考時です。

ESには必ず経歴欄があるため、出身高校から大学に至るまでこれまでの進学過程を記載する必要があります。

就活生がどの大学でどの学部なのかを採用担当者は把握することができるので、学歴フィルターを採用している企業であればそこでふるいにかけることができます。

エントリーシートの提出は応募書類として必要なものです。

提出後は、エントリーシートの内容が悪くて落とされたのか、学歴フィルターで落とされたのかを就活生自身が判断することはできません。

しかし、学歴に不安がある場合、強い熱意や入社意欲が先方に伝わり、かつ面白そうだなと思ってもらえなければ、人事の目に止まることは難しくなります。

もちろん、自己PRや志望動機はブラッシュアップしていく必要がありますが、「学歴フィルターで落ちた」というのが、残念ながら本当の理由なのかもしれません。

しっかりと気持ちを切り替えて、他の選考に臨むようにしましょう。

集団面接で質問が振られない

最後が、集団面接(一次面接)のときです。

学歴フィルターにかかっている場合、人事から聞かれる質問数が少なくなってしまう傾向にあります。

特に、一緒に受験している就活生が高学歴の場合、高学歴の就活生に比べ話を振られる回数が減ってしまうため、つらい立場になってしまうでしょう。

しかしながら、大学名は変えられません。

そのような場合も気持ちを切り替え、学歴に負けないだけの実績を自己PRすることが必要です。

集団面接で、同じグループの学生がどの大学出身者になるのかはその時の巡り合わせによるので、自分自身ではどうすることもできません。

質問が振られる頻度が周りより少ない可能性を理解した上で、数回の質問のチャンスでしっかりと人事担当者の目に留まるようなエピソードや実績を伝えられるように準備をしておきましょう。

やれることをしっかりとした上で後悔のないように選考を受けましょう。

大学別企業説明会が開かれない

優秀な学生を集めたい企業側は、難易度の高い大学に通っている学生向けに効率良くアプローチするため、「大学別企業説明会」を開催しています。

例えば、有名国立大学向けには、個別に企業説明会を開催し、ほかの場所では伝えないような詳しい情報まで伝えています。

一方で、該当大学以外ではそもそも開催すらしないことも事実です。

このような特別待遇を受けられる大学は非常に限られていますが、そうでない大学からすれば機会損失に他なりません。

就活イベント等で高学歴の大学生と知り合う機会があった際は、ぜひ積極的に連絡先などを交換し、情報を得ておくとよいでしょう。

学歴フィルターの有無を確かめる方法

「学歴フィルターがある」と名言している企業はほとんどないので、自分が志望している企業が学歴による足切りをするかどうか見極めるのは困難です。

学歴フィルターの有無が分かれば、より効率的に就活を進められるはず。

そこで以下では、学歴フィルターの有無を確かめる2つの方法について解説します。

採用実績校をチェックする

企業の採用大学実績を調べると、学歴フィルターの有無をある程度判断できます。

採用実績はコーポレートサイトや四季報などで調べられます。

もし自分の出身大学から内定者が数年出ていなければ、学歴フィルターによる足切りがある可能性が高いでしょう。

リクルーターがいるかどうか調べる

リクルーターがついているかを確認するという方法もあります。

リクルーターとは出身校の学生をスカウトして、自社の採用案内をする若手社員です。

もしリクルーター面談があれば、学歴フィルターがない大学だと考えてよいでしょう。

学歴フィルターを突破する方法5選

学歴フィルターは、能力が高いと見込まれる学生を採用するための一つの方法であるとお伝えしました。

当然、大学名を変更することは不可能なため、学歴フィルターによる足切りは避けようがないと諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、自分自身の努力次第で学歴に関係なく内定を勝ち取ることもできます。

ここでは、学歴フィルターを乗り越える選考の突破方法を紹介します。

就活の軸を明確にする

なによりもまず、自分がどのようなキャリアを歩みたいのか、どんな仕事をしたいのかを明確にする必要があります。

学歴フィルターで落とされる人の特徴として、就活の軸が決まっておらず知名度や福利厚生面といった表面的なところしか見ていないことが挙げられます。

だからこそ、志望動機や自己PRをライバルと差別化するためにもまずは就活の軸を明確にして自分とマッチした企業を探すことが大切なのです。

以下の記事では就活の軸60選を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

インターンに参加する

志望度の高い企業のインターンに参加するのもひとつの手段です。

25卒以降はインターンシップでの実績が本選考でも評価基準となることが正式に認められました。

そのため、今後インターンの重要性はさらに高まると予想されます。

志望企業の内定を獲得するためにも、志望度の高い企業のインターンには積極的に参加しましょう。

25卒インターンの詳細については以下の記事で紹介しているので、合わせてチェックしておきましょう。

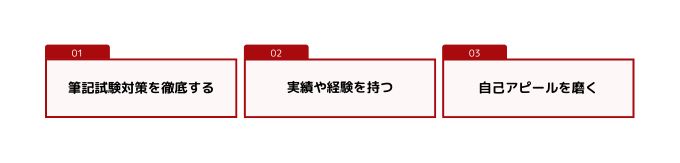

筆記試験対策を徹底する

まずは、筆記試験対策を徹底することです。

近年の採用活動では、選考の序盤で筆記試験を選考フローに組み込んでいる企業が増えています。

その理由は、就活生の知識や思考を最も確実に把握する重要な方法であるためです。

このため、本来であれば学歴フィルターで不合格となっていたとしても、筆記試験の成績が優秀であれば選考を突破できます。

気になる筆記試験については「SPI」「玉手箱」「TG-WEB」などさまざまな種類があります。

この中でも最も代表的なものはSPI試験です。

SPI試験には、言語分野と非言語分野があります。

言語分野には正解の解法がなく、国語の知識やニュースなどから得る知識が重要になります。

非言語分野は、解法を知っているかどうかが非常に重要です。

つまり、学習量の差が顕著に出るということです。

SPI以外の試験に関しても、勉強をしたかどうかによって結果が大きく変わります。

しっかりと勉強していれば学歴に関係なく、試験を突破することも可能です。

まだ筆記試験対策をしていない人は、以下の記事で勉強法を紹介しているので参考にしてください。

実績や経験を持つ

学歴に打ち勝つには、実績や経験をもっていることが重要です。

「学歴」は勉強の分野における実績であるといえます。

学歴が十分でなくとも、他の人とは違う別の分野での実績を示すことができれば、採用される可能性は高くなるでしょう。

具体的には、スポーツの分野において全国大会に出たり、何かの代表に選ばれたりした経験があればアピール材料になります。

しかし、スポーツを継続してきたけど、人に誇れる実績がないという方でも決して実績を重視しすぎる必要はありません。

例えば、小学生から大学生まで同じ競技を続け、キャプテンなどを務めた経験をした方なら、選考で継続力や協調性、コミュニケーション能力などが評価されます。華々しい経歴があればもちろん良いですが、そのまま志望先の企業で実業団に入るわけではない場合は実績だけを重視し過ぎる必要は決してありません。

このように学歴という実績がなくとも、他の分野での実績や経験を示すことができれば内定を勝ち取ることができるのです。

自己アピールを磨く

学歴フィルターがある場合、面接に進めるかどうかは企業によって異なります。

また、面接に進めたとしても学歴の高い他の就活生と同程度の評価であれば、学歴フィルターによって落とされてしまう可能性もあります。

そうならないためにも。自己アピールを磨く(何が自分をアピールする武器になるかを見極める)ことが重要です。

さらに、何が自分の武器になるのか見つけるためには、面接の場数を踏み、考え続けることが大切です。

面接を受験する前にしっかりと自己分析を行い、実際に面接受験した後に回答内容のブラッシュアップを行う。

それをもとに、また面接を受験する。

つまり、PDCAサイクルを回していくということです。

これができていれば自分のアピールポイントを自分自身で理解することにつながり、学歴以上の魅力を採用担当者に伝えることができるようになるのです。

さいごに

学歴フィルターがあるからといって「学歴=能力の高さ」という式が必ずしも成立するとは限りません。

いくら学歴があっても、その企業の社風や求める人物像とマッチしていなくては採用に至りません。

しかしながら、その状況を踏まえたとしても、学歴によってその人が評価されることもあるというのが現状です。

ただ、学歴フィルターが全てではなく、学歴フィルターに打ち勝つ方法があることを忘れてはいけません。

その方法として、筆記試験対策や面接で話す材料となる経験など自分を磨くことが重要です。

学歴を恐れずにやるべき対策を徹底して、自信を持って就活に臨みましょう。