逆質問は何個するべき?状況別の最適な数やポイントを解説

2024年8月26日更新

はじめに

就活の面接では、必ずと言っていいほど逆質問の時間が設けられています。

逆質問は、ただ知りたいことを聞ける時間なのではなく、「自分自身のアピールの場」にもなるのです。

しかしながら、準備ができておらず、逆質問の時間を有効活用できていない学生も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、逆質問の準備するべき数、考える際のポイントや注意点について徹底解説していきます。

- 逆質問はいくつ準備するべき?

- 逆質問を考えるときのポイントを知りた

このようなさまざまな悩みを抱える就活生のために、疑問を解決していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

面接での逆質問はいくつが最適?

結論からお伝えしますと、「逆質問」に準備しておくべき数に正解はありません。

いくつ考えておいてもよいですが、100個や200個も考える必要はないです。

目安をあげるとすれば、最低でも3個、できれば10個ほど用意しておくと良いでしょう。

内容としては後述しますが、事前に企業分析や業界分析をした際に気になった点や、企業に直接聞いてみなければわからない企業風土、他社とのポジショニング関連などの具体的な質問をします。

また、前提として、自分でも調べればすぐにわかるような質問はタブーです。

例えば「企業理念は何ですか?」や「求める人物像は?」など、ホームページや会社説明会などでも分かる内容を聞いてしまうと、この学生は「企業研究をできていない」「この会社に興味がない」と志望度が低いと捉えられてしまうかもしれません。

ですから、評価を落とさないためにも、質問する内容は慎重に選ぶようにしましょう。

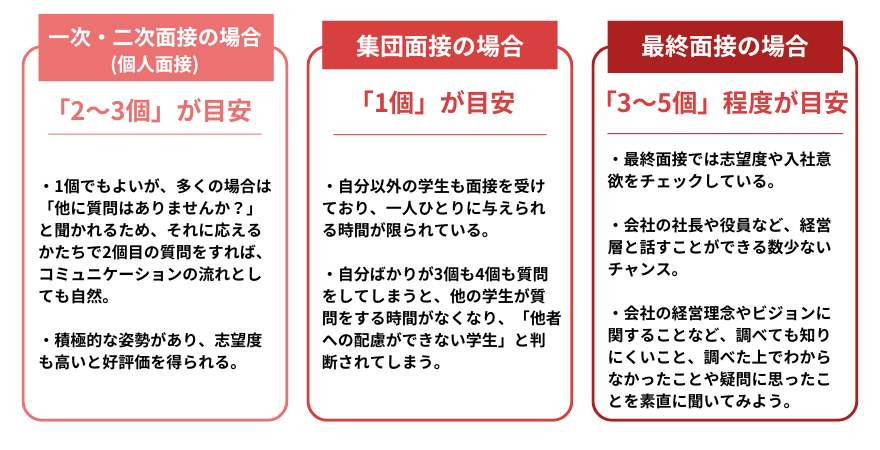

【パターン別】選考段階で逆質問の最適な数は変わる?

では、実際の面接の場ではいくつの逆質問をするのが最適なのでしょうか?

これに関しても「これが正解!」と言う個数はありません。

選考段階や面接の種類によって異なりますので、それぞれの状況ごとに解説していきます。

一次・二次面接の場合(個人面接)

一次・二次面接での逆質問の最適な数は「2~3個」が目安です。

ここでいう一次・二次面接は個人面接の場合と考えてください。

1個でもよいですが、多くの場合は「他に質問はありませんか?」と聞かれます。

それに応えるかたちで2個目の質問をすれば、コミュニケーションの流れとしても自然でしょう。

さらに、積極的な姿勢があり、志望度も高いと好評価を得られます。

だからといって、4個も5個も質問をすると「鬱陶しいな」という印象を与えかねませんので注意しましょう。

また、面接時間は限られているため、2~3個程度しかできないというケースがほとんどです。

以下の記事では、一次面接の通過率を上げる方法を解説していますので、併せてチェックしてみてください。

集団面接の場合

集団面接であれば「1個」が目安となります。

というのも、集団面接は自分以外の学生も面接を受けており、一人ひとりに与えられる時間が限られています。

自分ばかりが3個も4個も質問をしてしまうと、他の学生が質問をする時間がなくなってしまいますよね。

そうなると「他者への配慮ができない学生」と判断されてしまうので、まずは1個に厳選しておきましょう。

このように逆面接は多くすればよいというわけではないのです。

状況に応じて判断することが非常に重要になります。

集団面接に自信がない方は、以下の記事もチェックしてみましょう。

最終面接の場合

最終面接の場合は、「3~5個」程度が目安となります。

というのも、最終面接では志望度が入社意欲をチェックしているからです。

そのため、最終面接は会社の社長や役員など、経営層と話すことができる数少ないチャンスです。

会社の経営理念やビジョンに関すること、事業内容に関することなど、調べても知りにくいこと、調べた上でわからなかったことや疑問に思ったことを素直に聞いてみましょう。

よく調べていることが伝われば、好印象を与えることができます。

しかしながら質問攻めをしてしまうと、入社意欲以上に面接官に引かれてしまう、という可能性も否定できません。

ですから、最終面接では「3~5個」程度用意しておくとよいでしょう。

以下の記事では、最終面接について解説していますので、そちらも併せて読んでみてください。

逆質問をさせる企業側の意図

面接の最後には、必ずといっていいほど逆質問の時間が設けられています。

みなさんはなぜ企業側が逆質問の時間を設けているか考えたことがありますか?

逆質問の質をワンランクアップさせるためには、その意図を理解しておくことが重要です。

ここでは、以下の3つについて解説します。

- 志望度の確認

- コミュニケーション能力

- 社風とマッチするか確認するため

志望度を確認する

面接に臨むにあたって、企業のホームページなどの情報からその企業について調べるはずです。

その企業への関心が高ければ高いほど、「ここはどうなんだろう」という疑問が湧いてくるはずですよね。

それを確認するために、逆質問をさせて入社意欲をみているのです。

コミュニケーション能力を見る

面接で話をしていれば、用意していた逆質問以外にも、その他の疑問が出てくることもあるでしょう。

そういった際によい質問ができれば、傾聴力のアピールになりますし、新たな会話が生まれます。

どのような話の切り出し方をするのか、そして話をよく聞いて理解できているか、といったコミュニケーション能力を評価しているのです。

つまり、反対に面接の中で話したことについて質問してしまうと、「話を聞いていない」と捉えられてしまい、印象が悪くなってしまいますので注意しましょう。

以下の記事では、コミュニケーション力の紹介やコミュ力の鍛え方を解説していますので、併せてチェックしてみてください。

社風とマッチするか確認するため

面接での逆質問の回答から、応募者が社風と合う人材なのかを確認している場合もあります。

逆質問の回答は自由度が高く、応募者の考え方や性格を汲み取りやすいからです。

たとえば、堅実な社風の企業の面接で「自分の裁量で仕事を進められるか」といった逆質問をすると、社風に合わないと判断される可能性があります。

事前に志望企業の社風を調べたうえで、逆質問を考えましょう。

逆質問を考える際のポイント

- 入社後の姿を想像しながら考える

- 逆質問を活用して、自己PRすることを意識する

- 面接段階や面接官によって質問を変える

- 一歩踏み込んだ質問も用意しておく

- 逆質問の終わり方は感謝を伝えて締める

入社後の姿を想像しながら考える

逆質問では、入社後に活躍している姿が想像できるような質問にすることがポイントです。

そのため、自分が働くことをイメージしながら、考えるようにしましょう。

「もし自分が入社したらどのような業務を担当できるか」「入社させていただいた際には、○○事業に挑戦したいと考えているのですが、キャリアの積み重ね次第で可能でしょうか?」といったように、仮説を立てて質問するのも効果的です。

そういった質問をすることで、面接官にあなたが働いている姿を想像してもらえるので、記憶に残りやすくなるでしょう。

逆質問を活用して、自己PRすることを意識する

逆質問の時間は、質問の内容によっては「自分をアピールする場」にもなります。

つまり、自己PRの時間で上手く伝えられなかったときや、まだアピールしたいことがある、というときには、逆質問の時間を活用するのもひとつの手です。

たとえば、「先ほどお伝えした経験以外に、○○という得意分野もあるのですが、御社で活かすことはできますか」と質問すれば、自己PRで伝えた強み以外にもアピールできます。

その他に業務で使える資格を持っている場合には「○○という資格を保有しているのですが、御社の業務では、どのような場面で活かせるでしょうか?」と質問できます。

そうすれば、資格を保有しているアピールだけでなく、実際業務で活躍する姿も想像してもらえるでしょう。

このように逆質問は、知りたいことを聞くだけの時間でなく、「自身のPRの場」にもなるのです。

面接段階や面接官によって質問を変える

逆質問は、面接段階や面接官によって変えることもポイントです。

それに応じて逆質問もいくつか用意しておくようにしましょう。

面接官によって聞くべき内容は異なってきます。

例えば、人事や若手社員は現場や個人の業務について熟知している方々です。

そのため、現場の雰囲気や業務内容などの質問をするとよいでしょう。

その一方で、代表や役員などの立場は、会社全体を把握している方々です。

したがって現場のことをきくより、企業方針や理念、事業展開といった会社全体の質問の方が答えてもらいやすいです。

このように、面接官によって質問を変えるという一工夫だけで、より効果的な逆質問になるでしょう。

一歩先を予測した質問も用意しておく

企業によっては、逆質問の時間を長めに設けている場合もあります。

そういった際に「もう質問する内容がない」「会話が続かない」という事態が起きてしまっては、コミュニケーション能力の欠けている人と捉えられかねません。

そういった事態を防ぐためには、逆質問の回答を深堀りする質問を用意しておくのがポイントです。

面接官の回答を予測して、さらに深く追求できる質問ができるとなれば、即興性や柔軟性をアピールできるでしょう。

しかしながら、いきなり面接で実践するのは難しいものですし、逆効果になる可能性もあります。

就活エージェントやキャリアセンターなど、プロの方と模擬面接で練習しておくとよいでしょう。

逆質問の終わり方は感謝を伝えて締める

逆質問を終わるときは、感謝を伝えて締めるようにしましょう。

多くの就活生が悩んでいますが、これ以上質問がない場合、無理に質問をする必要はありません。

おそらく面接官からは「ほかにも質問はありますか?」と聞かれることでしょう。

そう問われると「何か質問をしなければならない」と考えてしまう学生が多くいます。

そのような場合には、「ご説明いただいた内容で理解を深められました。ありがとうございました。」「他に質問はありません。すべて知りたい内容をお聞きすることはできました。ありがとうございます。」と伝えれば終えられます。

より好印象を与えるためには、逆質問の内容を取り入れることもおすすめです。

例えば、「逆質問で○○ということをお聞きできたことにより、御社で働くビジョンが明確になりました。」と感謝だけでなく感想も付け加えます。

逆質問によって、話すことが変わってくるため臨機応変さが必要であり、少し難易度は高いです。

しかし、慣れればとても簡単になりますし、自然と言えるようになりますよ。

逆質問をする際の注意点

逆質問をする際にはいくつかの注意点もあります。

ここでは以下の6つの注意点を紹介します。

- グレーゾーンの質問は避ける

- 調べたらすぐわかる質問はしない

- メモを取る際は許可を取る

- 「特にありません」はタブー

- マイナスな印象を与える質問はNG

- 自己中心的な質問は避ける

ぜひ、参考にしてみてください。

グレーゾーンの質問は避ける

逆質問をする際には、相手が答えづらい質問はしないよう、配慮するということも重要です。

一般的に、就活において「給与や待遇」「休暇」についてはかなりグレーゾーンと言われています。

しかしながら、入社する企業を選ぶにあたって、それらは非常に重要な要素です。

なので、どうしても知りたいという場合には、面接の逆質問で聞くのではなく、OB・OG訪問などで質問した方がよいでしょう。

また、最近ではインターネット上の口コミサイトなどにも、グレーゾーンな質問の情報が記載されています。

気になる方は、そちらを参考にしてみてもよいかもしれませんね。

調べたらすぐわかる質問はしない

逆質問の時間は、社員の実態を知ることができる数少ないチャンスでもあります。

そういった場において、採用ホームページを見ればすぐにわかるような質問をしてしまってはもったいないです。

また、「この学生は志望度が高くないのかな?」と判断されかねません。

経営理念やビジョン、事業内容などは、企業のホームページを調べればすぐにわかります。

逆質問では、働いている社員が抱えている思いや苦しんだエピソードなど、より踏み込んだ内容の質問をするとよいです。

そのような質問をするためには、事前にしっかりと調べておくことが重要です。

企業研究を怠らずに面接に臨みましょう。

メモを取る際は許可を取る

逆質問によって得られる回答は、非常に価値のある情報です。

採用ホームページを見ても載っていませんし、説明会でも聞けるとは限りません。

だからこそ、メモを取りたいと考える学生も多いのではないでしょうか?

しかしながら、何も言わずにメモ帳を取り出してメモをすることは避けましょう。

「ご回答内容をメモさせていただいてもよろしいでしょうか?」

そのひとことがあるだけで印象が変わってきます。

メモを取ることを禁止している企業はほとんどありませんが、働くうえでも確認を取ることは重要なことです。

それは就活においても共通していることなので、必ず確認を取るようにしましょう。

「特にありません」はタブー

逆質問の時間において絶対にしてはいけないのが、「何か質問はありませんか?」と聞かれて「特にありません。」と答えてしまうことです。

これでは、入社したいという意欲がないと、捉えられてしまう可能性があります。

先述しているように、逆質問の時間は自分自身をアピールすることができる場です。

必ず何か質問できるように準備をしておきましょう。

マイナスな印象を与える質問はNG

何度もお伝えしているとおり、逆質問の時間は「自分をアピールできる場」でもあります。

そういった場において、マイナスな印象を与える必要はありません。

たとえば、「ノルマを達成できないとどうなりますか?」「○○について未経験なのですが、活躍できるでしょうか?」といったように自信や向上心のなさが伝わる質問は避けるべきです。

選考を通過していることに自信を持ち、前向きな姿勢で面接を受けるようにしましょう。

自己中心的な質問は避ける

逆質問の時間は、「自由に聞いてよい時間」ではありますが、自分本位な行動は避けた方がよいでしょう。

具体的にいうと、度を超えたアピールなどがそのひとつです。

面接は「対話」の場であるため、相手に配慮できていないと、基本的なマナーのない人間と捉えられかねません。

逆質問は「自己PRできる時間」でもありますが、面接の場の空気を読んで、適度にアピールするよう心がけましょう。

さいごに

今回は、逆質問について最適な数や考える際のポイント、注意点について解説しました。

面接において、逆質問の時間は必ずといっていいほど設けられています。

しかしながら、中には重要視していない学生もいるのではないでしょうか。

逆質問は、自分の疑問点を解消するだけでなく、「自己PRの場」でもあります。

そして、インターネット上などでは分からない貴重な情報を手に入れることもできます。

そういった時間を有効的に活用するためにも、事前にしっかり企業研究して、質問事項を考えておくことが重要です。

ぜひ、この記事で紹介したようなポイントや注意点を踏まえて、質問を考えてみてください。