就活ルール廃止後の対策方法とは!学生に与える影響を徹底解説

2024/10/25更新

はじめに

経団連が2021年度卒の新卒採用から就活ルールを廃止する方向性を明らかにしました。

就活ルールが廃止されることは初めてなので、困っている学生も多いことでしょう。

そこで本記事では、就活ルール廃止による影響をメリット・デメリットに分けて解説していきます。

特に以下のような学生のための内容となっています。

- 就活ルール廃止による学生側の影響を知りたい

- 今後の新卒採用の動向を知りたい

また、就活ルール廃止の理由や対策についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

そもそも就活ルールとは?

まずはじめに、そもそも就活ルールとはなにか説明していきます。

就活ルールとは、日本経済団体連合会(経団連)が定めた「新卒採用における指針」のことです。

就活が学業を阻害とならないように、企業に対してルールを設けて採用活動を行うよう伝えています。

具体的には、「就活解禁日は大学3年生の3月1日」「選考開始日は大学4年生の6月1日から」「内定の解禁日は大学4年生の10月1日以降」などといったものがあります。

経団連加盟の企業は、採用活動をする際にこのルールに従わなければなりません。

ルールが策定された経緯としては、他社よりも優秀な人材を獲得するために企業が競うように採用スケジュールを早めていたからです。

こうしたスケジュールを遅らせるために1997年に策定されました。

以下の記事では、新卒採用ルールについて紹介しています。

これらのルールを把握しておくことは、就活を成功に導くためには重要です。

就活ルール廃止のメリット5選

就活ルールの廃止の影響はどのようなものがあるのでしょうか?

本章では、学生の立場から考えられるメリットについて解説していきます。

主に考えられるメリットは以下の5つです。

- 内定ゲットのチャンスが増える

- ミスマッチが起こりにくい

- 自由な時間が増える

- 留学に行きやすくなる

- 就職留年者の減少

それぞれ詳しく解説します。

内定ゲットのチャンスが増える

就活ルールの廃止によって内定ゲットのチャンスは増えます。

というのも、就活ルールが廃止されて通年採用が多く実施されれば、学生がより多くの企業の選考に進むことができるからです。

企業ごとによって採用活動のスケジュールが異なれば、日程が重複することなく選考を受けられるようになるため、内定のチャンスは増加するといえるでしょう。

ミスマッチが起こりにくい

入社後のミスマッチが減少するのもメリットのひとつです。

就活ルールが廃止されると、就活が長期化することが予想されます。

すると様々な企業を知ることができたり、1つの企業であっても深く理解できたりするようになります。

よりよい企業選びをするのには、業界・企業研究ができているか否かが重要になってきます。

そのため、就活が長期化することによって、より自分に最適な企業選択ができる確率が高いと言えるでしょう。

自由な時間が増える

就活ルールが廃止されることで、学生として使うことのできる自由な時間が増えます。

というのも、早期に内定をもらうことができるからです。

もし通年採用であれば、大学3年生あるいは2年生でも内定をもらうことができる確率は上がります。

このように早い時期に内定を取ることで、就活に時間をかける必要がなくなるのです。

その時間を自由に使うことができるので、資格取得やアルバイト、友人との旅行など、就活という不安を抱えることなく学生ならではの貴重な経験ができる期間となります。

留学に行きやすくなる

就活ルールの廃止によって長期の留学に行きやすくなるのもメリットと言えるでしょう。

留学する時期は学生それぞれで異なりますが、いずれにしても就活の遅れを取り戻すために短期集中で行わなければなりません。

しかし通年採用であれば、就活シーズンを考慮に入れる必要がありません。

実際、帰国後の秋採用を目指す学生は多いですが、採用活動のピークが終わってしまい、選択の幅が狭いことが問題でした。

その点、企業が通年採用を実施するようになれば、そのような問題点は解消されるので、選択肢は増えると考えられます。

以下の記事では、留学に関する内容を紹介しています。

留学に興味のある方や絶賛留学中の方にも参考になるものなので、ぜひ読んでみてください。

就職留年者の減少

就活が早期化することによって、就職留年者も減少すると考えられます。

理由としては、就活のスケジュールに余裕ができ、じっくりと時間をかけて対策方法に取り組むことができるためです。

これまでの就活期間は、長くても1年程度でした。

多種多様な業界や企業を知りたいのに、時間が足りないと感じる学生も多くいることでしょう。

そこで就活ルールが廃止されれば、大学4年間すべてを就活にあてることも可能になるのです。

自分にあったペースで就活を進められるので、焦りや不安を感じることもなくなります。

すると業界・企業分析を入念に行えるようになるので、内定獲得の確率も格段に上がるでしょう。

就活ルール廃止のデメリット

もちろん、就活ルール廃止によるデメリットもあります。

- 早期内定のリスク

- 学業への悪影響

- 大学生活の時間の減少

- 就活が長期化する

それぞれ解説します。

早期内定のリスク

最大のデメリットとして、就活ルールの廃止によって生まれる早期内定のリスクがあります。

早期内定のリスクとは、自分の将来を狭めてしまう可能性があることです。

これまでは早くても大学3年生で内定を獲得しており、本来であれば、大学生活を送る中で自分のキャリアについて考えたいところです。

しかし通年採用が始まると早い人は大学1年生から内定をもらうことができるかもしれません。

しかし、大学1年生などで入社する企業を決めてしまった場合、大学生活での経験を活かすことなく職業選択をしてしまっていることは明らかです。

内定は早くゲットできるに越しことはありませんが、あまりにも早い内定獲得は自分の将来について考える時間を放棄しているという見方ができることも頭に入れておきましょう。

学業への悪影響

就活ルールの廃止によって、学業への悪影響が出るという懸念点もあります。

就活を優先して学業の両立が難しくなり、単位取得が疎かになってしまう学生が増える可能性が高いからです。

例えば、「就職活動のためのインターンに行き過ぎて単位を落とした」なんてことも十分あり得ます。

これまでの就活スケジュールでは、大学3年生から準備を始める学生がほとんどでした。

大学3年生の夏に行われるインターンシップを機に就活をスタートさせる学生が多く、参加する場合でも大学3年生の4月頃から対策を始めれば十分間に合うからです。

大学1~2年生で単位をしっかり取得しておけば、大学3年生で取らなければならない単位はそれほど多くありません。

実際、卒業できないことになってしまい内定取り消しになってしまったというケースもあります。

たとえ就活早期化だからといって、単位取得よりも就活を優先した結果、大学を卒業できないというのは本末転倒です。

文武両道と同じように、自己管理がより一層求められるのは間違いないでしょう。

大学生活の減少

就活ルールの廃止によって、大学生活に当てることのできる時間が減少するというデメリットもあります。

先述した学業と同様に、通年採用が実施されることでサークルやアルバイトなど、いわゆる大学生らしいことに挑戦できる機会を失ってしまうかもしれません。

確かに、就活の早期化によって内定後の時間が増えることは間違いありませんが、「全員が早期内定する」という訳ではありません。

早めに内定を取れなかった人は、大学在学中4年間ずっと就活をしているなんてことも十分あり得ます。

そのような意味において、大学生活が減少する可能性があるといえます。

就活が長期化する

就活ルールが廃止されることによって、これまでより就活期間が長期化することが予想されます。

従来の就活ですと長くても2年程度でしたが、もし大学1年生から就活を始めて中々内定獲得できなかったとなると、4年間就活をすることになる可能性もあります。

さらに就活を始める時期は明確に定められておらず、人それぞれに委ねられるということになるのです。

したがって、自分自身でしっかりと管理できない学生の場合、ダラダラと就活を続けるなんてこともありえます。

早期内定獲得のチャンスがある分、簡単に内定獲得できるわけではないというリスクがあることも押さえておきましょう。

就活ルールが廃止された理由とは

就活ルール廃止による影響について解説しましたが、そもそもなぜ就活ルールが廃止されることになったのかについて見ていきましょう。

主に以下のような3つの理由があるとされています。

- ルールの形骸化

- 通年採用の必要性

- 経団連会長

それぞれ解説します。

ルールの形骸化

まず、就活ルール廃止の理由として、もともとあった就活ルールが形骸化していたことが挙げられます。

従来のルールでは大学4年生の6月1日に企業が面接を解禁する日程でしたが、その6月1日を待つことなく内定を得る学生が少なくないことは、皆さんも周知の事実でしょう。

この背景として、仮にルールを破ったとしても罰則がないことが挙げられます。

このようにルールが形骸化しており、就活ルールを現在の状況に合わせたという見方ができます。

通年採用の必要性

次に重要な就活ルール廃止の理由は、雇用形態の変化によって、通年採用の必要性が増してきたことです。

従来の日本では、新卒の学生を一括で大量に採用し、定年退職まで企業が面倒を見るという終身雇用制度が主な雇用スタイルでした。

しかし、企業の世界展開が進むことで、グローバルな競争力や生産性を高めようとすると、必要な人材を流動的に確保していかなければなりません。

このような目的を達成するには、日本の終身雇用制度ではなく、欧米諸国で行われている通年採用を実施する方が合理的であるといえます。

こうした理由から、現在の日本では通年採用の必要性が高まってきているのです。

また、以下の記事では、通年採用している企業の一覧を紹介しています。

内定を獲得するためのコツも解説していますので、併せてチェックしてみてください。

経団連会長

また、就活ルールの廃止の理由には、2018年5月に経団連会長に就いた中西明宏氏の影響もあると考えられています。

というのも、中西氏は日立製作所の会長でもあり、その日立は通年採用を進めてきた企業です。

そのような企業統治改革に積極的な中西氏が、経済界のトップである経団連会長として従来の採用のあり方に問題提起をし、改革の意図を示したことも1つの大きな要因だと考えられます。

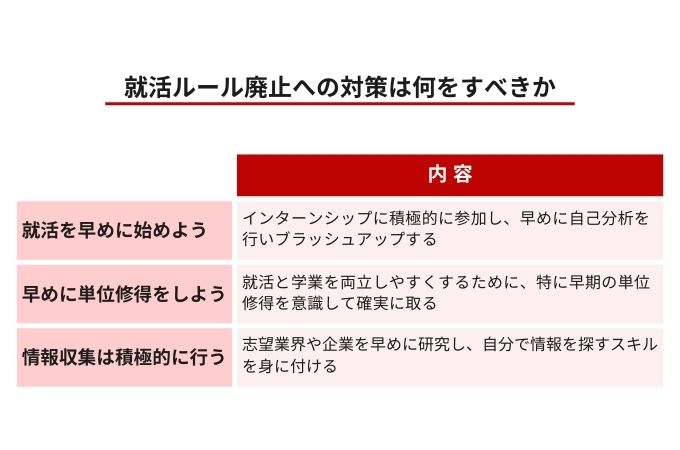

就活ルール廃止への対策は何をすべきか

就活ルール廃止に伴って、学生はどのような対策が必要になるのか気になることでしょう。

これまでと同様の時期に就活を始めていたのでは、就職活動の波に乗り遅れることは明らかです。

本章では就職活動の波に乗り遅れないようにするためには、どのような対策を取るべきなのかを解説していきます。

就活を早めに始めよう

結論、とにかく就活を早めに始めることが重要です。

特にインターンシップには積極的に参加するようにしましょう。

就活ルールが廃止されることにより、インターンシップへの参加の有無が新卒採用に与える影響を増大させる可能性が高いからです。

インターンシップ参加者がそのまま内定獲得となることも浸透化するかもしれません。

そのため「自己分析」は大学2年終了時を目安に終えておくようにしましょう。

早めに自己分析を終えておくことで、インターシップやOB訪問などをより質の高い時間に転換することができます。

そして、そのインターシップやOB訪問を通して自己分析をブラッシュアップしていきましょう。

ブラッシュアップを繰り返すことで、自分にとっての最適なキャリア選択ができるようになるはずです。

早めに単位修得をしよう

次に、単位は早めに修得するようにしましょう。

デメリットでも解説しましたが、就活の早期化により、学生によって個人差はありますが、今までよりも学業と就活のバランス具合が難しくなるのは明白です。

少しでもその両立を簡単にするために、早めに単位回収をするように意識しましょう。

特に、教養科目などの1〜2年生で取りきる容易な単位は確実に取ることが重要です。

近年は学歴を求めない企業も少なくありませんが、やはり大卒が必須要件である企業がほとんどです。

そして、大卒見込みとしていくら就活を頑張ったとしても、卒業できなければ意味がありません。

単位はきちんと取って確実に卒業しましょう。

情報収集は積極的に行う

就活ルールが廃止されると、情報収集能力が重要になってきます。

これまでは情報が一斉に解禁されていましたが、通年採用が浸透していくにつれて情報が溢れ、探しにくくなる可能性が高いからです。

「合同会社説明会に参加すればよい」「情報解禁されるまでは待っていてもよい」という考えでは通用しなくなってくることでしょう。

もしかしたら自分に適した企業の情報が埋もれているかもしれません。

したがって自分の志望している業界・企業を明確にしておき、自ら探し出すというスキルが求められてくるというわけです。

そのため、興味のある業界や企業の研究は大学1・2年生のうちから取り組んでおくといいでしょう。

以下の記事では、企業分析のやり方や情報収集のやり方を解説しています。

ぜひ併せてチェックしてみてください。

さいごに

本記事では、就活ルール廃止によるメリット・デメリットや就活生ができる対策方法について解説してきました。

なぜ就活ルールが廃止されるのかというと、ルールの形骸化・通年採用の必要性・経団連会長の方針などがあり、時代の流れに合わせて変化するからです。

しかし、まだすべての企業が劇的に採用方針を変更したというわけではありません。

みなさんは各企業に合わせて対応する必要があります。

自分自身で今まで通りの就活スケジュールでよいのか、それとも早期に準備を始めるべきなのか慎重に判断してください。

本記事が、就活ルール廃止の影響について知りたい人や、今後の新卒採用の動向について知りたい人の参考になれば幸いです。