自己分析のやり方ってどんなのがある?3つの方法まとめ

2024/8/24更新

はじめに

「就活で一番大切なのは自己分析」

キャリアセンターや先輩、就活エージェントから、このような話を聞いたことがある方は、多いのではないでしょうか?

確かに、就活では自己分析が要とはよく聞きますが、

「そもそも自己分析の正体について、いまいち分かっていない」

「なぜ自己分析が大切なのか、よく分からない」

という就活生も少なくないはず。

この記事は以下のような点を知りたい就活生を対象にしています。

- 自己分析のやり方を知りたい

- 確実な自己分析の方法は?

- 自己分析をしっかり行い採用につなげたい

自己分析に興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。

自己分析に役立つ書籍も紹介していますので、専門家の意見を知りたいときは、こちらもぜひ参考にしてみてください。

ほかにも自己分析についての記事がありますので、あわせてご覧ください。

4泊5日の上京就活を応援!満員御礼の就活イベントを今年も開催!

宿泊費完全無料、東京までの交通費補助で負担を減らせます!

最大25社の優良成長企業と就活仲間に出会えるので、今から就活する学生は必見です!

あきらめないで!25卒も優良企業に出会えるチャンス!

夏採用に動き出す首都圏の優良企業を、就活ハンドブック独自にご紹介!

次こそうまく進めたい就活生に、専任のキャリアアドバイザーがつきます。

ぜひ、いまの不安をぶつけてみてください!

二人三脚で就活をサポートするので、就活をやってこなかった人も必見です!

自己分析の目的

そもそも、自己分析とは何なのでしょうか。

簡単にいうと、自分を知ること。

つまり、自分の過去の経験などから、次のようなことを客観的に分析することが必要です。

- 自らが持っている能力

- 自分の価値観

- 自分の志向性

自分のことをきちんと理解していなければ、自分が就職したい業界や職種、何をしたいのかも分からないですよね。

「就活において、自己分析が一番大切」といわれるゆえんも、ここにあるのです。

もう少し細かく分けると、自己分析の目的は2つあります。

- 企業選びの軸をつくるため

- 面接官に自分のことを伝えられるようになるため

それぞれ詳しく見ていきましょう。

企業選びの軸をつくるため

「どんな業界に入りたいのか」

「どんな職種に就きたいのか」

「どんな職場環境が理想なのか」

何千何万とある企業の中で、自分が入社できる企業はたった一つです。

つまり、星の数ほどもある企業からさまざまな条件を元に、自分の理想とする企業を絞り出さなければなりません。

そして、その理想は何から構成されているのか、自分とじっくり向き合い、落とし込んで考えてみる必要があるのです。

この落とし込んでみる作業が自己分析にあたり、それゆえ企業を選ぶため、はたまた選ぶための基準をつくるためには、自己分析は欠かせません。

面接官に自分のことを伝えられるようになるため

自分とじっくり向き合い、自分がどのような企業に入りたいのか、企業選びの軸が定まってきたら、次に必要になってくるのは、エントリーシートや面接でアピールする内容です。

つまり、「自分はなぜそのような企業を志望するのか」「なぜそのような企業に向いていると思うのか」といった理由を明確に言語化し、面接官に伝えなければなりません。

せっかく自己分析を極めて、自分という人間が見えてきても、それが相手に正しく伝わらなければ、何も分かっていないのと同じです。

また、数え切れないほどの面接を経験している面接官に納得してもらい、選考に通るためには、筋の通った、理に適った理由が必要になります。

その理由というのは、自己分析をしてこなければ見えてきません。

自己分析をやっていたとしても、本質的でなければ、面接官は納得してくれません。

ですので、選考に通るためにも自分とじっくり向き合い、自己分析をし、筋の通った説明ができるようになっている必要があるのです。

この事実は、リクルートの就職活動意識調査「就職白書」にも掲載されています。

同調査によると、企業が採用にあたって重視している項目は次のとおりです。

採用で重視されること

- 人柄

- 企業への熱意

- 今後の可能性

つまり、企業側が最も聞きたいのは以下の3つになります。

- 就活生がどのような人か

- なぜその企業に入りたいのか

- 将来会社で活躍できそうか

この3つにうまく答えられるようにするためにも、自己分析は非常に大切なのです。

下記は自己分析のメリットについての記事です。ぜひ、参考にしてください。

診断ツールを使って行う自己分析

「エニアグラム」や「ストレングスファインダー」という言葉を聞いたことはありますか?

これらの自己分析専門ツールを通して、自分がどのような人間で、どのような嗜好性を有しているのか。

分析データに基づいた客観的な情報を得ることができます。

エニアグラム診断

エニアグラムとは、ギリシャ語で「9つの点を持った図」という意味です。

すべての人間は9つの性格タイプに分けられる、という概念です。

全部で90問に及ぶ質問項目に答えると、自分がそのどれに当てはまるのか、調べることができます。

無料で受けられますので、比較的気軽に、かつ正確に診断できるのが嬉しいポイントですね。

ストレングスファインダー

ストレングスファインダーとは、資質や才能など、自分の「強み」にフォーカスして自己分析ができる診断です。

書籍もあり、全国の書店に並んでいるので、ぜひ手に取ってみてください。

ストレングスファインダーの良い点は、診断結果に基づき向いている職種や次に起こすべき行動などをレポート形式でまとめてくれること。

そのため、診断結果はそのまま就活に活かすことができ、大変便利なツールとなっています。

データに基づく診断は、質問項目に答えるだけで統計学に基づいた客観的な指標が手に入ります。

ほかの自己分析ツールを知りたい就活生は、こちらの記事もどうぞ!

MBTI診断

MBTIは簡単にいうと性格診断です。

4つのアルファベットで性格を16個に分ける自己分析方法となっています。

この性格を把握すれば、仕事を選ぶ際のミスマッチも少なくなるでしょう。

自分自身や周囲の人の性格を知るのに役立ちます。

MBTIは、マイヤーズ=ブリッグス・タイプ指標といいます。

この診断は簡単な質問に答えるだけで診断が可能です。

質問数は平均で10個程度となっています。

こちらの診断もおすすめです。

自分の原体験を書き出す自己分析

次に、ノートを使って、過去の経験を洗い出す方法です。

前述したとおり、自己分析とは「過去の経験などから、自らが持つ能力・価値観・志向性を客観的に分析すること」です。

過去の経験や行動から、次のようなことを徹底的に調べてください。

- 自分がどんなときにモチベーションが上がるのか、逆に下がるのか

- どういう特性の事象が得意なのか

モチベーショングラフやマインドマップを使って、まずはとにかくノートに書き出す方法をおすすめします。

モチベーショングラフ

モチベーショングラフとは、生まれてから現在までの自分の人生を振り返り、モチベーションが上がったときと下がったときを時系列で記録し、グラフ化したものです。

どんなときに自分のモチベーションが上がっているのか、逆に下がっているのか、その理由は何かなどを振り返ることによって、何に興味があるか、どんなときに頑張れたのかが見えてきます。

モチベーショングラフを作成することによって、あなたの大事にしている価値観が浮き彫りになり、就活の軸を定めていくときの参考になるでしょう。

マインドマップ

マインドマップとは、過去に自分に起こった大きな出来事をノートの中央に記入し、それを中心として放射状に次のようなことを書き加えて記入していきます。

- なぜ起こったのか

- そこから何を思ったのか

- 結果どうなったか

そして、過去の出来事を掘り下げていくといった自己分析の方法です。

そのような主観的事実に加えて、客観的な視点からの気づきを異なる色で書き加えていきます。

マインドマップの利点は、1つの出来事から放射状に書き加えることで、発展させて深掘りができることや、ほかの事象との関連性に気づきやすいところ、主観的事実と客観的事実を分けて考えることにあります。

どんな些細な気づきでも、それが大きな自己発見につながるかもしれません。

思いついたことは、何でも記入してみましょう。

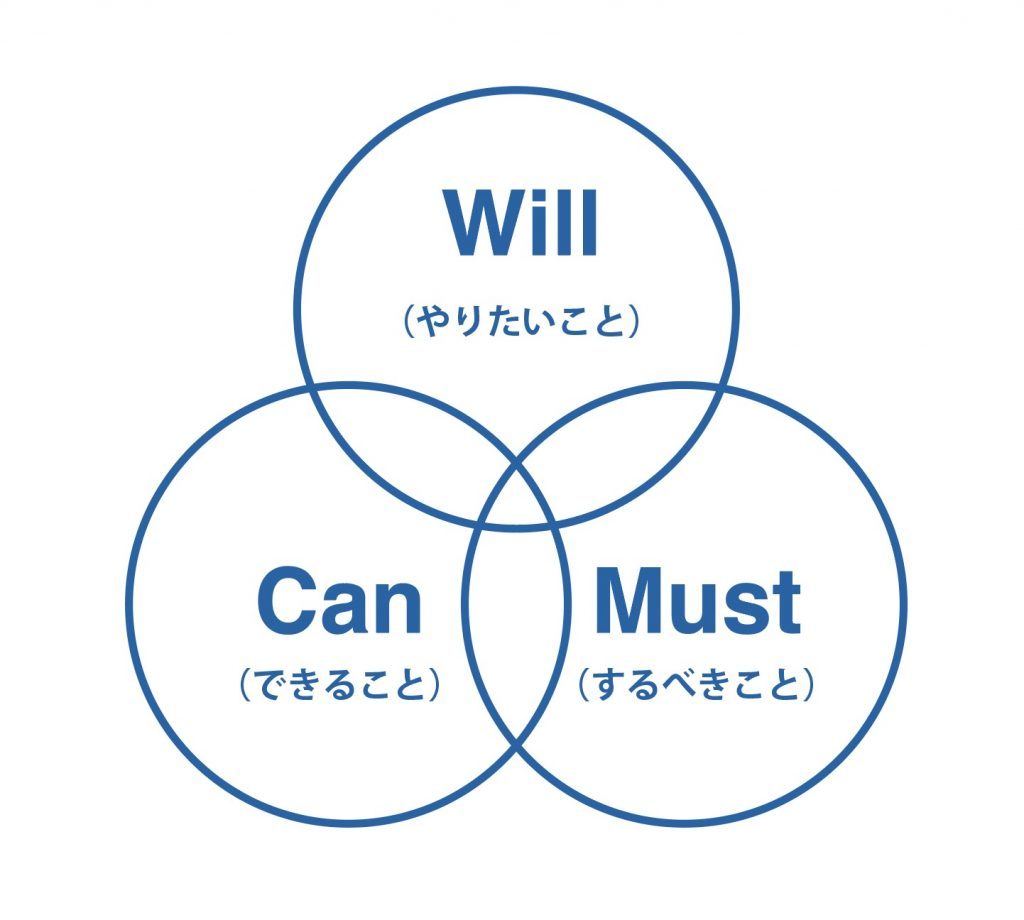

WILL CAN MUSTフレーム

この方法は、3つのフレームに当てはめて、当てはまったところが適職というものです。

Will(やりたいこと)、Can(自分にできること)、Must(自分の役割)というものがあります。

自分でノートなどに3つの丸を書き、それぞれの項目を書いてみると良いでしょう。

そして3つとも当てはまったものが、適職といえるものです。

ジョハリの窓

ジョハリの窓は、自己分析のときに使う心理学モデルです。

他者との関わり合いを知りコミュニケーションを模索します。

主に「自分から見た自分」と「他者から見た自分」の認識の差異を知ることが可能です。

この方法では、次の4つに分けて分析します。

- 開放の窓

- 盲点の窓

- 秘密の窓

- 未知の窓

グループワークで進めることが多いです。

WHYで掘り下げる

WHY(なぜ)で掘り下げる、自己分析の方法です。

例えば、なぜこの科目が好きなのか、なぜこのアルバイトを長い期間頑張れたのか、なぜ人と接することが得意なのか、などがあります。

また、逆になぜ苦手かなど。

さまざまな質問がありますから、ぜひWHYで掘り下げてみてください。

ライフラインチャート

ライフラインチャート専用の用紙があります。

その年代に、満足が可能だったか、そうでないかというグラフです。

例えば0歳から現在の年齢の21歳までなど。

この年でこんなことをはじめた、部活で優勝して嬉しかった、などを書きます。

一度こちらに記載することで、自分はどういったことで満足しやすいかなどが分かるでしょう。

自分史を書く

自分史を書いてみましょう。

あの頃はこんなことをしていた、こんなことを考えていたなど。

小さい頃からの自分史をノートなどに書いてみると良いでしょう。

例えば2021年に大学合格など。

自己分析のヒントになってきます。

人と行う自己分析(他己分析)

人と行う自己分析もおすすめの方法です。

友人や家族に頼む

友人や家族に頼むと良いでしょう。

友人や家族に、普段の私の良いところは?など聞いてみましょう。

それにより自分の周りからの印象や、新たな良いところが見つかるかもしれません。

キャリアアドバイザーに頼む

キャリアアドバイザーに自己分析を頼む方法もあります。

キャリアアドバイザーは自己分析の方法や、サイトを良く知っています。

そのためどの自己分析が良いかなどを聞くことも可能です。

キャリアアドバイザーに話してみた自分の印象などを聞いて自己分析を行うことも可能なところもあります。

まずは、キャリアアドバイザーに相談してみましょう。

自己分析に関するよくある悩み

さて、ここまで自己分析の方法について紹介してきました。

ここからは、自己分析をしていく中で、就活生が必ず頭を悩ませる問題について見ていきましょう。

自己分析はどこまでやればいいの?

就活生が必ずといっていいほど悩む問題。

それは、「どこまで自己分析を進めるか、掘り下げるか」ということです。

周囲の友達が「自己分析が終わった!」と豪語する中で、ともすれば「分析すればするほど、一向に終わりが見えない…」なんてことも。

こうなってしまう原因は、自己分析のゴールが明確化されていないからです。

前述のとおり、自己分析の目的は次の2つです。

- 企業選びの軸を作成すること

- 面接官に自分のことを伝えられるようになること

これらが達成されるまでは、自己分析を続けていくべきです。

また、この目的が一度達成され、自己分析が終わったように思えたとしても、就職活動を進めていく中で変化があるかもしれません。

上記の目的を常に意識して、場合によっては分析結果を更新する必要があるということも忘れないでください。

自己分析をしすぎて、余計わからなくなってしまったら?

これは、よくある話。

「キャリアセンターやエージェントに言われるがまま、自己分析を進めていたのに、何が何やら全くわからなくなってきてしまった」

こんな経験がある就活生は、結構いるのではないでしょうか?

このような場合は、いったん「自分」から離れて、もう少しマクロな視点で呼吸を整えてみると良いかもしれません。

具体的には、次のようなふわっとしたもので構いません。

- そもそもの働く意味

- 仕事を通じて、こんな社会になったらいいなあと思うこと

突き詰めすぎると、余計にわからなくなってきてしまうものです。

就活の意味について、もう一度落とし込んでみることも大切です。

おすすめの自己分析本

最後におすすめの自己分析本を紹介します。

自己分析は自己流で進めていくと、さらに自分のことが分からなくなってしまうなんてことも。

不安な方は、以下の書籍で自己分析を進めてみてください。

内定力(光城悠人・著 すばる舎)

出典元:amazon

光城悠人さん著書の「内定力」という本です。

就活への古臭いイメージを捨て、ゲームのように楽しく乗り切っていこうという趣旨のこの本。

8タイプに分けられる「キャラ」診断を通して、簡単に自己分析ができるだけでなく、大変なイメージのある就活が楽しく希望に満ちたものに激変します。

地元の友達や親世代の就活観に疑問や違和感を感じている就活生が読めば、さらに大きな学びを得ることができるでしょう。

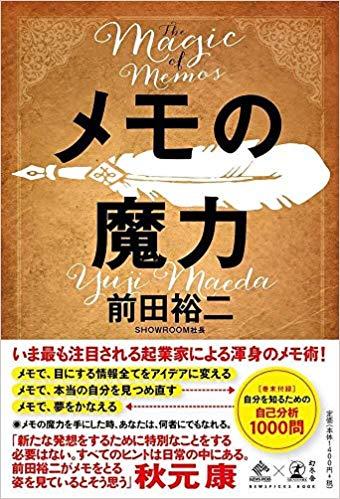

メモの魔力(前田裕二・著 幻冬舎)

出典元:amazon

続いて、株式会社SHOWROOMの前田裕二さんの著書である「メモの魔力」を紹介します。

著者が実際に実践していたノートとメモを用いた自己分析の方法を通して、汎用的でブレない軸を発見する大きなヒントを掴むことができます。

また、本の最後には、自分を知るための1000の質問項目もすべて掲載されているため、前田さん流の自己分析をすぐに実践することができます。

1000問を答え切った暁には、周りのどんな就活生よりも自分自身について詳しくなっていることでしょう。

まとめ

自己分析は就活においてとても大切です。

自己分析にはさまざまな方法があり、ぜひいろいろと試してみてください。

自己分析を行うことによって、自分が向いている仕事や、自分が本当にやりたい仕事に気づくことにつながります。

この記事では次のことを紹介しました。

- 自己分析の目的

- 自己分析には診断と紙に書く方法、他己分析がある

- 自己分析のよくある質問

- 自己分析のおすすめの本

ぜひ参考にして、自己分析を進めてみてください。

自己分析を行い、内定に向けて頑張っていきましょう。