就活でHSKを取得するなら何級?中国語検定との違いや勉強法も解説

2025/1/31更新

この記事の監修者

三好 勝利(キャリアアドバイザー)

新卒で小学校教員となり、学級担任や学年主任などを務め、1000人以上の生徒の指導に携わる。その後、大手教育企業でのコンサルティング営業を経て、現在は株式会社ナイモノのキャリアアドバイザーとして250名以上の学生の就職支援に従事。未経験IT、総合職、人材など幅広い業界への支援実績を持つ。面接対策や自己PRの指導に定評があり、面接官の経験を生かした的確なアドバイスが強み。学生一人一人に寄り添い、ラフな雰囲気で親身に相談に乗ることを心がけている。

新卒で小学校教員となり、学級担任や学年主任などを務め、1000人以上の生徒の指導に携わる。その後、大手教育企業でのコンサルティング営業を経て、現在は株式会社ナイモノのキャリアアドバイザーとして250名以上の学生の就職支援に従事。未経験IT、総合職、人材など幅広い業界への支援実績を持つ。面接対策や自己PRの指導に定評があり、面接官の経験を生かした的確なアドバイスが強み。学生一人一人に寄り添い、ラフな雰囲気で親身に相談に乗ることを心がけている。

はじめに

語学資格のひとつとして中国語のスキルを証明する「HSK」と呼ばれる検定があります。

あまり馴染みのない資格かもしれませんが、今中国は市場規模が世界最大となっており、今後中国語を話せる人材はますます需要が高くなることが予想されます。

中国語の資格があれば商社や海外インフラ系、中国からの輸入を取り扱う貿易会社を目指す学生にとってかなりアドバンテージとなるでしょう。

本記事では、HSKの概要や就活でアピールするには何級が必要なのか、詳しい勉強法について解説します。

以下のようなお悩みのある学生は必見ですので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

- HSKって就活でどうやってアピールすべき?

- 中国語検定との違いは?

- どんな業種や企業で活かせる?

【選考通過したエントリーシートを大公開】先輩就活生のエントリーシートを見れば選考通過のヒントが得られるかも?!

「エントリーシートに正解はあるのか」「書き方が良く分からない…」こんなことを考えたことはありませんか?

就活生にとって、エントリーシートは第一関門ともいえるものです。

今回は、選考を通過したエントリーシートを20社分用意しました。

各エントリーシートにはポイント付きで解説しています。

なぜ中国語に需要があるの?

まず中国語検定か、HSKかを議論する前になぜ中国語が堪能な人材に需要があるのかを知っておくことが中国語の資格を取得する意味につながるので、確認しておきましょう。

理由は以下の2つです。

- 中国の市場規模が世界最大級だから

- 中国語を話せる日本人材が少ないから

①中国の市場規模が世界最大級だから

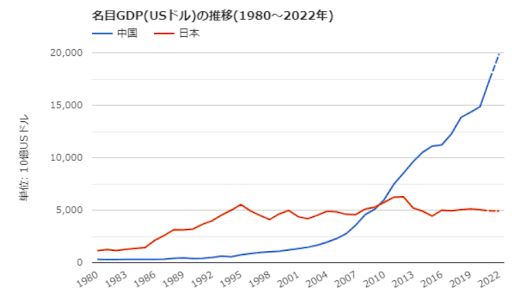

GDPが中国に抜かれ、日本が世界第3位に転落したと聞いて久しいです。

下記がIMFのデータに基づいた中国と日本のGDPの推移ですが、2010年を境に中国に逆転され、その後ドンドン差をつけられ、2022年現在は中国は日本のGDPの約4倍になると想定されています。

中国に進出している企業は帝国データバンクの調べでは2020年1月現在で1万3,646社で2012年の1万4,394社)からはコロナ禍の業績低迷や現地ローカルの賃金上昇により748社減少しています。

一方で、2021年のJETROの調査結果では今後1〜2年後の中国における事業展開の方向性は「拡大」と答えた企業が40.9%と前年(36.6%)から4.3%上昇するなど復調の兆しを見せています。

中国の市場経済は頭打ちと言われていますが、景気や経済成長の指標となるGDP世界第2位の中国はまだまだ魅力のある市場です。

そのため、中国市場に参入する目的で中国語人材を求めている企業が数多くあるというわけです。

②中国語を話せる日本人材が少ないから

日本社会全体で人材不足が叫ばれるなか、中国語スキルのある人材についてはもっと不足しています。

これは「英語」を中心とした学校教育の弊害でもありますが、急増する中国語需要に対応するために、社内で中国語講座を開いている企業も多くなっているほどです。

いずれにしても、中国に進出している日系企業は会社のトップに日本本社とツーカーの日本人を据えたいので、マネジメントを行う上で中国語ができる日本人の需要は大きいと言えます。

したがって、中国語でビジネスを行っている企業では「できることなら、入社時点で中国語を話せる人材を確保しておきたい」という思惑があるわけです。

中国語検定とHSKの違い

就活で中国検定とHSK(汉语水平考试:HanyuShuipingKaoshiの略)はどちらが有利かを話す前に、まずはそれらの違いについて押さえておきましょう。

HSKは中国政府認定の資格試験で、世界118国と地域で実施され、世界的に認知度が高いので公的証明として活用できるのが特徴です。

一方で、中検(日本中国語検定)は日本独自の検定試験で、日本中国語検定協会という民間団体が実施している語学試験です。

HSKの試験は1〜6級(6級が最高レベル)まであり、リスニング、読解、作文の3つのパートに分かれてます。

HSKは中国語を用いたコミュニケーション能力の測定に特化しているため、実用的な中国語能力が求められます。

それに対して、中検は中国語の正確な知識を問う問題が多く出題され、日本語と中国語の相互能力が求められる試験です。

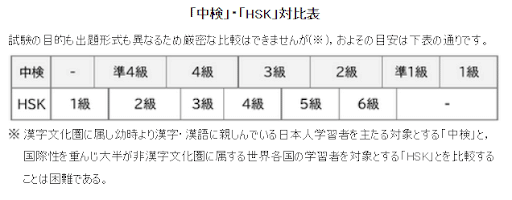

このように両者の試験で求められる能力が異なるため、一概に難易度を比較できませんが、日本中国語検定協会のホームページでは下図のような対比表が紹介されていますので、参考にしてみてください。

中検とHSKはどちらが就活で有利?

どちらの資格が就活に有利なのかですが、結論からいうと、HSKの場合は中国圏の日系企業や外資系企業に、中検は日本にある日系企業の就職活動に有利です。

要は中国語圏で就職するならHSK、日本で就職するなら中検とすみ分けを行う必要があります。

なぜなら、中検は日本独自の試験で、日本人には馴染みが深いですが海外ではほとんど認知されていません。

逆にHSKは中国で作られた試験であるがゆえに、世界中で知られていますが日本ではほとんど馴染みがない資格といえます。

HSKに関しては日本の採用担当者でさえも知らない人が結構います。

なかにはHSKという言葉自体は聞いたことはあるけど、1級のほうがレベルが高いなんて勘違いをしている採用担当者もいるぐらいです。

なので、あなたが志望する企業の拠点によって中検のほうが有利に働くのか、HSKのほうが評価されるのかが変わってきますので、資格勉強を始める前に必ずおさえておきましょう。

HSKは何級を取得すれば履歴書に書ける?

次にHSKを履歴書に書く場合は、4級以上で一定の評価がもらえます。

先ほど紹介した対比表を見ても分かるとおり、中検で書けるのは英検同様に3級以上となります。

したがって、中検3級以上のレベルに匹敵するHSK4級以上は欲しいところですね。

以下がHSKの公式ホームページに記載されている筆記試験のレベルを表す図ですが、この図をみてもビジネスで使えるレベルとなると4級以上が企業側として評価できるレベルということが理解できます。

| 級 | レベル | 語彙量の目安 |

| 1級 | 中国語の非常に簡単な単語とフレーズを理解、使用することができる。大学の第二外国語における第一年度前期履修程度。 | 150語程度の基礎常用中国語及びそれに相応する文法知識 |

| 2級 | 中国語を用いた簡単な日常会話を行うことができ、初級中国語優秀レベルに到達している。大学の第二外国語における第一年度履修程度。 | 300語程度の基礎常用中国語及びそれに相応する文法知識 |

| 3級 | 生活・学習・仕事などの場面で基本的なコミュニケーションをとることができ、中国旅行の際にも大部分のことに対応できる。 | 600語程度の基礎常用中国語及びそれに相応する文法知識 |

| 4級 | 中国語を用いて広範囲の話題について会話ができ、中国語を母国語とする相手と比較的流暢にコミュニケーションをとることができる。 | 1200語程度の 常用中国語単語 |

| 5級 | 中国語の新聞・雑誌を読んだり、中国語のテレビや映画を鑑賞することができ、中国語を用いて比較的整ったスピーチを行うことができる。 | 2500語程度の 常用中国語単語 |

| 6級 | 中国語の情報をスムーズに読んだり聞いたりすることができ、会話や文章により、自分の見解を流暢に表現することができる。 | 5000語以上の 常用中国語単語 |

HSKの勉強法

これまでの情報を頭に入れたうえで、それでも「よしっ!! HSKの試験を受けるぞ」と考えたあなたにHSKの勉強方法を少し解説します。

各項目の配点

まずHSKの1〜2級は「聞き取り」と「読解」の2パートで各100点満点の計200点満点の試験です。

また、3〜6級はこれに「作文」を含めた3パート構成で計300満点の配点になっています。

1〜4級の合格基準はいずれも得点率60%で、5〜6級は合格/不合格の判定がなく、成績証明書にTOEICのように点数のみが表記されます。

そんな中でHSKを効率的に攻略する方法はズバリ、過去問を解くことです。

読解のパートは日本人にとって傾向と対策が分かっていれば、点数が稼げるパートと言えるでしょう。

リスニングの勉強法まずリスニングについては傾向と対策に慣れること、単語量を増やすこと、そして過去問をたくさん解き、解いたあとは放置しないことがポイントです。

放置しないというのは、解いた後に聞き取れなかったところや間違っていた原因を探り、「なぜ聞き取れなかったのか?」「なぜ間違っていたのか?」を明確にすることで同じ過ちを繰り返さないということです。

それを疎かにすると、漠然と聞き取れた、なんとなくこんな意味じゃないかなと曖昧なまま当てずっぽうで進んでいくことになり、再現性が極めて低くなります。

さらに、HSKのリスニングは問題量も多いため、時間内に解けなかったとしても割り切って次の問題に進むといったように、できるだけ時間内に解けるようにしていくことも大事ですね。

作文の勉強法

一方、作文については文法(語順)と単語力が必要になります。

入れ替え問題であれば、答えや解説がありますが、級が上がるにつれて文章を作ったり、字数制限があるなかで文章を作ったりする必要も出てきます。

できるだけネイティブの先生にチェックしてもらいながら、添削指導をしてもらえたら最高ですね。

正しい語順で中国語を書く練習は日本人学習者にとって最もトレーニングが必要な分野ですからね。

就活では書類選考後、スピーキングも超重要

就職活動では書類選考を突破すると必ず面接があります。

特に中国語を話せる学生が欲しい会社では中国語の筆記試験もあるかもしれませんが、面接で突然、

「あなたの志望動機を中国語で話してください」

と言われる場面も想定しておかなくてはいけません。

いきなりのリクエストで頭がパニクって、しどろもどろになることがないように事前の練習と心構えが大切ですね。

企業が中国語のスキルにニーズがあるということは、中国語を使う業務があるということです。

翻訳はもちろんのこと、時には通訳する場面に出くわすこともあるでしょう。

「読み書きはできるけど、話す聞くは難しい」という人は、筆記試験を勉強するのと同時に実際に話したり、聞いたりすることができるように準備しておきましょう。

特に就活では資格に目が行きがちですが、HSKの試験内容にないスピーキングについても注視しておくことが大切です。

中国語の資格はどんな業種で活かせる?

中国語の資格はどんな業種で活かせる業種を紹介します。

- 商社

- 海外インフラ系

- 海外にシステム構築を受発注しているIT会社

- 中国からの輸入を取り扱う貿易会社

- 輸入にかかわる物流会社

- 旅行会社やツアーガイド

- 大学などでの留学生対応窓口

- 海外に拠点を持っているリサーチ会社

意外と会話する仕事は多くありません。

日本では中国語の文章を読み書きする仕事のほうが圧倒的に多く、書類など中国語を読めればOKというケースもあります。

でも、「読む、書く、聞く、話す」のスキルをその会社が一体どのレベルを求めているのかわからないですよね。

そういう場合は、求人票で確認したり、会社説明会やOB・OG訪問などで直接質問して求めるレベルをリサーチしておくとよいでしょう。

【選考通過したエントリーシートを大公開】先輩就活生のエントリーシートを見れば選考通過のヒントが得られるかも?!

「エントリーシートに正解はあるのか」「書き方が良く分からない…」こんなことを考えたことはありませんか?

就活生にとって、エントリーシートは第一関門ともいえるものです。

今回は、選考を通過したエントリーシートを20社分用意しました。

各エントリーシートにはポイント付きで解説しています。

さいごに

今回は就活における中国語の重要性や中国語検定とHSKの違い、そしてHSKの勉強法について解説しました。

中国は市場規模が世界最大級であり、今後も成長が見込まれる国です。

将来グローバルに活躍したいと考えている学生は、HSKを取得しておけばキャリア形成に大いに役立つでしょう。

リスニングと作文のテストがありますが、しっかり対策しておけば3級以上の合格も目指せます。

本記事の内容を参考にして、ライバルと差のつくスキルを習得しましょう!

言語資格と就活に関する記事もあるので、合わせてチェックしてみてくださいね。