デザイン思考テストを徹底対策!ハイスコアで就活を有利に

2024年8月26日更新

はじめに

就活生のみなさん、筆記試験やWebテストなどの適性検査に新たな形式が加わっていることはご存知でしょうか。

それが「デザイン思考テスト」です。

このテストは、従来のSPIや玉手箱のような適性検査とは異なり、個々の創造力と問題解決スキルを測定することに重点を置いています。

デザイン思考テストの優秀者には、通常の選考過程を飛び越えてインターンシップへの参加権利が与えられる場合もあります。

しかし、多くの就活生が「デザイン思考とは何か?」や「どういった問題が出るのか?」「どのように対策すればよいのか?」といった疑問を持っていることでしょう。

本記事では、デザイン思考の基本から、デザイン思考テストで高得点を獲得するための具体的な対策方法まで詳しく解説します。

デザイン思考は顧客ニーズに深く寄り添う思考法であり、多様化する現代社会において企業の利益に直結する重要なスキルです。

デザイン思考テストの導入は、単なる適性検査の枠組みを超えて、新しいタイプの創造力を数値化し診断する試みです。

この記事は、特に以下のような就活生に向けて書いています。

- これからデザイン思考テストを受ける予定の就活生

- 高得点を目指してさらにスキルアップを図りたい就活生

- デザイン思考テストにリベンジしたい就活生

就職活動だけでなく、入社後の業務にも役立つデザイン思考を磨き、就活生として一歩リードするチャンスを掴みましょう。

ほかにも就活に役立つテストを紹介していますので、ぜひご覧ください。

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

デザイン思考が注目されている理由

現代社会において、市場には数え切れないほどの商品やサービスが溢れ、消費者の選択肢は前例のないほどに広がっています。

その結果、企業が提供する製品が顧客に選ばれるためには、ただ単に存在するだけでは不十分です。

これが、デザイン思考が急速に重要性を増している主な理由といえます。

デザイン思考は、顧客が真に求める価値を理解し、それに応じた解決策を提供するためのアプローチなのです。

近年、消費者の購買行動が大きく変化しています。

かつては限られた選択肢からの選択が一般的でしたが、デジタル技術の進化とAIの導入により、商品やサービスの種類が急激に増加しました。

この変化により、消費者は自分のニーズに最も適合する選択を求めるようになり、企業はこれに応えるために消費者の視点を深く理解する必要があります。

デザイン思考を身につけることは、単にアイデアを生み出すこと以上のメリットをもたらします。

この思考法は、多様な意見を受け入れ、チーム内のコミュニケーションを活性化させることで、より創造的で革新的な解決策を創出する力を育てるのです。

アイデアを常に考えることが習慣化されると、目の前の課題に対しても、未来の可能性に対しても、より敏感になります。

このようなデザイン思考は、AIが代替しがちな単純なタスクを超えた、高度な問題解決能力を身に付けるための鍵となるでしょう。

これからのビジネスシーンで求められるのは、課題を自ら発見し、独自の解決策をつくり出す能力です。

多くの企業がデザイン思考力を持った人材を積極的に求めており、このスキルが就活生にとって重要な武器となるでしょう。

デザイン思考とは

デザイン思考とは、新しい商品やサービスの開発において顧客中心のアプローチをする思考法です。

デザイン思考は、ただのビジュアルデザインではなく、ユーザーが直面する具体的な問題を解決する商品を開発するための戦略的な思考方法として活用されます。

特に、ビジネスの現場で新たな課題に直面した際や、既存の商品やサービスの改善が困難な場合に用いられる思考法です。

デザイン思考は企業の既存の技術や強みを超え、純粋にユーザーのニーズと視点からアイデアを生み出すことに焦点を当てているといえます。

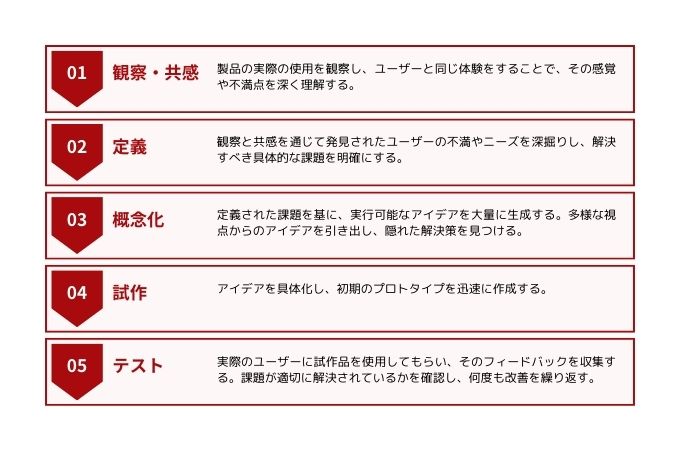

デザイン思考は、以下5つのプロセスから成り立っています。

- 観察・共感

- 定義

- 概念化

- 試作

- テスト

一つずつ詳しく見ていきましょう。

観察・共感

デザイン思考の最初のプロセスである「観察・共感」では、製品の実際の使用を観察し、ユーザーと同じ体験をすることで、その感覚や不満点を深く理解します。

このアプローチは、単にユーザーを観察するだけではなく、彼らの経験に真に共感し、自分の先入観や偏見を排除することが求められます。

たとえば、アンケートやインタビューを通じて得られた生の声を基に、ユーザーの立場に立って問題を捉え直すことが重要です。

この過程を通じて、ユーザーの隠れたニーズや真の課題が明らかになり、より効果的な解決策を導くことができるのです。

デザイン思考は、このようにユーザー中心のアプローチを核として展開されます。

定義

デザイン思考の第二のプロセスである「定義」では、観察と共感を通じて発見されたユーザーの不満やニーズを深掘りし、解決すべき具体的な課題を明確にします。

この段階での目標は、ユーザーが表面上は認識していないかもしれないが、本質的に求めている解決策を見つけ出すことです。

問題を定義する際には、ユーザーの意見をそのまま受け入れるだけでなく、その背後にある潜在的な要求や時代背景も考慮に入れます。

このアプローチにより、「見えないニーズ」に光を当て、ユーザー自身がまだ完全には意識していない真の価値を提供する解決策を設計することが可能になります。

概念化

デザイン思考における3つ目のプロセス「概念化」では、定義された課題を基に、実行可能なアイデアを大量に生成することが重視されます。

このフェーズでは、ブレインストーミングを活用し、質よりも量を重視することで、多様な視点からのアイデアを引き出し、隠れた解決策を見つけることが求められます。

このプロセスで重要なのは、批判を避けて積極的にアイデアを共有することです。

試作

次の「試作」段階では、アイデアを具体化し、初期のプロトタイプを迅速に作成します。

ここでの目的は、アイデアを形にして、実際に触れることでその有効性をテストすることです。

試作品は完璧である必要はなく、むしろ速やかにつくり、実際に使用してみることで問題点を早期に発見し改善へとつなげることが求められます。

このプロセスはコストや時間を抑えつつ、試作品を通じて直感的なフィードバックを得ることができます。

不完全ながらも、試作を繰り返すことで、より洗練された最終製品へと進化していくのです。

このステップは、革新的な解決策を現実の形として評価するための重要な過程といえます。

テスト

デザイン思考の最終段階である「テスト」では、実際のユーザーに試作品を使用してもらい、そのフィードバックを収集します。

このプロセスを通じて、ユーザーが体験する課題が適切に解決されているかを確認し、もし足りない部分があれば、何度も改善を繰り返すのです。

ユーザーからの直接的な意見は、製品の強化だけでなく、未発見のニーズや新たな課題を明らかにする貴重な手がかりとなるでしょう。

テストフェーズは、設計した解決策が現実の使用状況においてどの程度効果的かを判断する重要な機会です。

これにより、製品やサービスがユーザーにとって最終的に満足のいく形で提供されることを目指します。

デザイン思考テストについて

デザイン思考とは顧客が持つ真のニーズを導き出す思考方法です。

本項目では、このデザイン思考がどれだけできるかをスコアとして測るデザイン思考テストについての概要と構成を詳しく解説していきます。

デザイン思考テストの概要

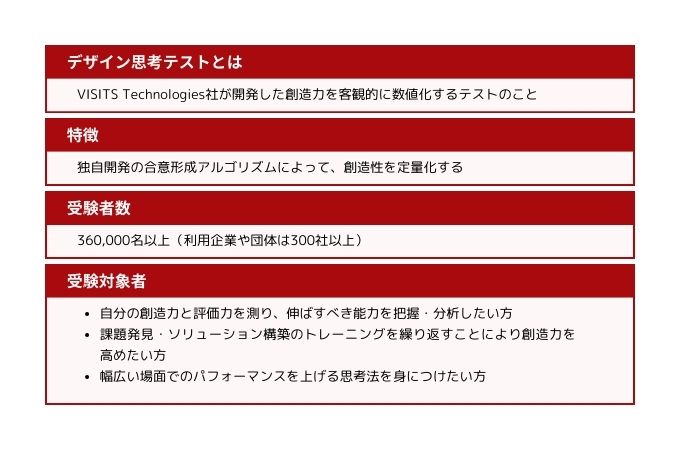

デザイン思考テストとは、VISITS Technologies社が開発した創造力を客観的に数値化するテストのことです。

単なる多数決ではなく、独自開発の合意形成アルゴリズムによって、創造性を定量化できることが最大の特徴となっています。

<デザイン思考テストとは>

“デザイン思考テストとは、イノベーション創発に必要とされるデザイン思考プロセス(共感・問題定義・アイデア創造・プロトタイプ・テスト)を自ら高速で回し、事業を創造していく力を測定するためのテストです。このプロセスには、アイデアの創造と評価検証のプロセスです“

デザイン思考テストは近年非常に注目されており、利用企業や団体は300社以上、受験者数は360,000名以上にものぼります。

以下のような大手企業においてもデザイン思考テストを採用する企業が増えています。

- Panasonic

- 住友商事

- 電通

- 日清食品

- 三井不動産

- 第一生命

- アサヒホールディングス

- 味の素

- 小学館

- 東急不動産

- 損保ホールディングス

- KOS

基本情報について以下の表にまとめました。

| 公開テスト | 団体テスト | |

| テスト概要 | 一般の方に公開されているテスト | 団体で実施できるテスト(非公開) |

| テスト日時 | 公式HPを参照 | 各団体にて指定の日時 |

| 受験方法 | 公式HPからお申込み | 各団体よりご案内のURLからお申込み |

| お支払い | 受検者個人のお支払い | 各団体のお支払い |

| 結果開示 | 5日以内に開示 | 開示・非開示を団体にて指定 |

| スコア利用 | 公式スコアとして2年間利用可能 | 団体テストによって利用可能な場合あり |

またデザイン思考テストは就活生だけでなく、以下の目的を持った方に向けてもおすすめといえるでしょう。

- 自分の創造力と評価力を測り、伸ばすべき能力を把握・分析したい

- 課題発見・ソリューション構築のトレーニングを繰り返すことにより創造力を高めたい

- 身近なシーンからビジネスまで、幅広い場面でのパフォーマンスを上げる思考法を身につけたい

上記ニーズがある方は、ぜひ受験を検討してみてください。

テスト内容

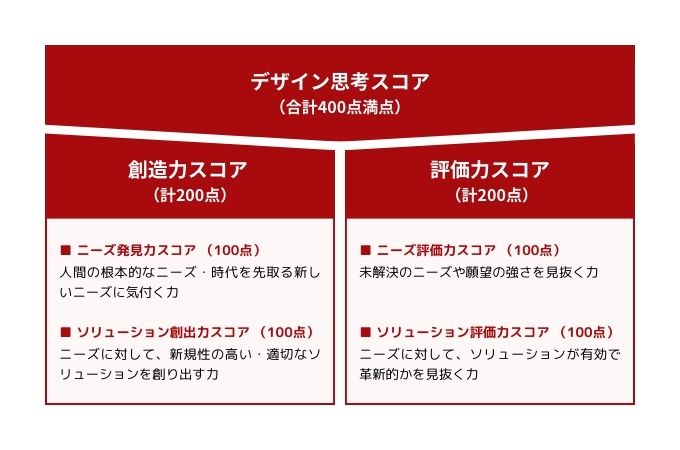

デザイン思考テストには創造セッションと評価セッションがあります。

創造セッションと評価セッションの両方を受験し、それらの合計点数によってスコアが算出されます。

スコアの詳しい内訳は次のとおりです。

また、テストの点数はランク別に算出され、以下のように評価されます。

| SSランク | 受験者の上位1%以内に相当 |

| Sランク | 受験者の上位5%以内に相当 |

| Aランク | 受験者の上位20%以内に相当 |

| Bランク | 受験者の上位40%以内に相当 |

| Cランク | 受験者の上位60%以内に相当 |

| Dランク | 受験者の上位80%以内に相当 |

| Eランク | 受験者の下位20%以内に相当 |

次項からは、創造セッションと評価セッションについて、それぞれ具体的な試験内容の解説をしていきます。

創造セッション

創造セッションでは以下6つのキーワードの組み合わせからアイデアを創造します。

- Who(誰が)

- Where(どこで)

- When(どんな時に)

- Why(叶えたい願望)

- What(何を)

- How(解決法)

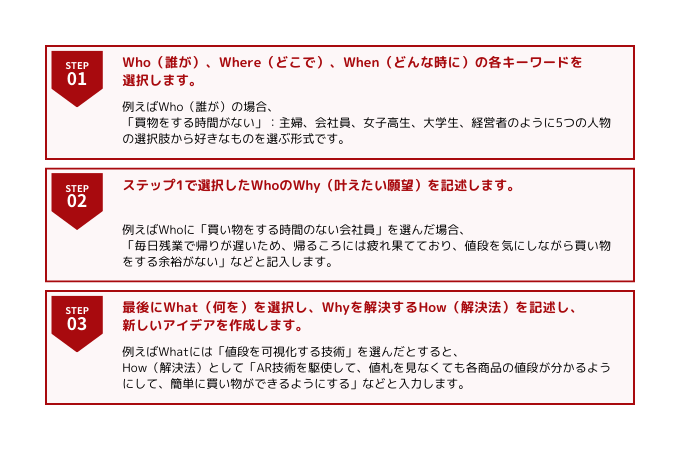

具体的には以下の3ステップです。

例えばWhatには「値段を可視化する技術」を選んだとすると、How(解決法)として「AR技術を駆使して、値札を見なくても各商品の値段が分かるようにして、簡単に買い物ができるようにする」などと入力します。

Whyを考えるときのポイントとしては現状解決できていない課題か、Whoの立場になったときに共感できる願望かという2点です。

Howについては、新規性のあるアイデアか、実現可能性の高いアイデアかといったことを評価されます。

評価セッション

評価セッションではニーズ(Why)の質、ソリューション(How)の質に着目して、ほかの受験者が創造したアイデアに対して評価を行います。

それぞれの評価ポイントは以下のとおりですので、これを意識して取り組みましょう。

Why:自分がその立場になったとき共感できるか、まだ解決されていないニーズか

How:新規性があるか、実現可能性が高いか

デザイン思考テスト対策5選

最後にデザイン思考テストの対策を5つ紹介します。

具体的には以下のとおりです。

- テストを実際に受ける

- 普段から考える癖をつける

- 得意なシチュエーションを選ぶ

- 学生に刺さるニーズやソリューションを提案する

- タイピング速度を上げる

テストを実際に受ける

当たり前ですが、やはり実際にテストを受けてみることが一番の対策になります。

公開テストは月に定期的に実施されており、就活でデザイン思考テストを控えている方は一度受けてみると良いでしょう。

受験結果では次回の受験に向けたアドバイスをもらうこともできるので、参考にすると高得点を取れる可能性が高くなります。

普段から考える癖をつける

デザイン思考テストで高得点を取るためには、日常における全ての物事に対して「なぜ」と疑問を持つことが大切といえます。

いつも当たり前のように使用しているサービスに対して、なぜ自分は数あるサービスの中から特定のサービスや商品を選択し利用しているのかを考え、言語化してみましょう。

なんとなく良いと思っていることを言語化するのは意外と難しいので、考える習慣をつけるだけでもテスト対策になりますよ。

得意なシチュエーションを選ぶ

デザイン思考テストはそれぞれのキーワードを自分で選ぶことができるので、なるべく自分が考えやすいシチュエーションを選択することがハイスコアへの鍵です。

自分の立場や経験したことに近い項目を選ぶことで、より深いニーズやソリューションを提案できるようになるので、それを意識してみましょう。

学生に刺さるニーズやソリューションを提案する

デザイン思考テストは創造セッションで創り出したアイデアを、評価セッションでほかの受験者に評価されるという構成になっています。

就活での活用が増えてきていることもあり、受験者の大半は学生が占めているため、なるべく学生を意識したニーズやソリューションを提案しましょう。

専門的な知識が必要なものは避け、なるべく身近で分かりやすいものを提案することがポイントです。

タイピング速度を上げる

デザイン思考テストは、ペルソナ設定→ニーズの把握→アイデア出しの一連の流れを何度も繰り返していくので、単純にタイピング速度が速いほうが有利といえます。

タイピングが苦手に思われる方も多いと思いますが、「寿司打」のようなフリーアプリで1週間も練習すれば、タイピング速度を劇的に上げることができるので試してみてください。

デジタル社会の現代において、仕事でパソコンを使わない方が珍しいと思いますので、タイピング速度の向上はやっておいて損はありません。

まとめ

本記事では、デザイン思考の概要とデザイン思考テストの対策について解説しました。

テスト対策は具体的に以下の通りです。

- テストを実際に受ける

- 普段から思考する癖をつける

- 自分が考えやすいシチュエーションを選ぶ

- 学生に刺さるニーズやソリューションを提案する

- タイピング速度を上げる

モノが飽和し、ニーズが多様化している現代において、デザイン思考は特に求められるスキルであり、多くの企業が採用活動の一環として取り入れています。

また就活だけでなく、入社後に活躍するためにも役に立つスキルなので、紹介した対策をぜひ実践してみてください。

デザイン思考を身に付けて、第一志望企業の内定を勝ち取りましょう!