就活に仲間は必要なの?メリットとデメリットを解説

2024/8/22更新

はじめに

就職活動に仲間は必要でしょうか?

結論から言うと、就活だけに限らず、幅広い人脈を持つことは皆さんの人生にとって財産となり、ぜひ仲間をつくって協力し合うことをおすすめします。

ただし、仲間との付き合い方をあやまると、財産どころか悪いほうに流れてしまう可能性もあり、注意が必要です。

友達とも、先輩後輩とも違う人間関係となりますので、ときには熱く、しかしときにはドライに付き合い、良好で自分自身のためになる人脈をつくり上げることを目指してみてください。

本記事は、以下のような人に向けた内容となります。

- 就職活動でそもそも「仲間」は必要なのかを知りたい

- 就職活動の仲間におけるメリット・デメリットを知りたい

- どうやって就職活動で仲間をつくるのかを知りたい

ぜひ、最後までお読みいただき、この内容が前向きな就職活動の助けになることを願っています。

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

この記事の結論

この記事の結論から言うと、社会人にとって貴重な指標の一つが人脈であり、就職活動ではぜひ仲間づくりを意識したほうが良いです。

仲間がいることで、多くの情報が集まり、あなたの行動の可能性を広げることができると言えるでしょう。

大学の友達やゼミ生、サークルの仲間などももちろん仲間になりますが、例えばインターンシップに参加し、そこで知り合った人と情報交換することも有効です。

同じ就活生だけではなく、大学の就職課、先輩、そして家族も仲間にして就職活動を乗り越えていきましょう。

一方で、状況を良くない方向にするような人がいたときは、就職活動の仲間としてはきっぱり切り捨てることも大事です。

メンタル的にも厳しい状況に置かれることがあるので、ときには得られる情報や自分の行動にも注意が必要です。

未知の「就活」を一緒に乗り越えられる

就職活動は、最終的には自分自身で判断し、あなたの将来を決めるための活動ですが、それを一人でやり切るにはかなりハードルの高いイベントでもあります。

あなた一人で取り組むにも限界はありますし、ここまでの人生経験でも体験したことのない出来事に直面することも多いでしょう。

また、人によっては数カ月にわたって活動し続けなければならないため、精神的にもかなりの負荷がかかります。

そう考えると、孤軍奮闘して乗り越えるよりも、同じように悩み乗り越えようとしている仲間とともに歩むほうが、心強さもあり、モチベーションも維持しやすくなるのではないでしょうか。

ここでは、就職活動の仲間について、もう少し掘り下げて説明します。

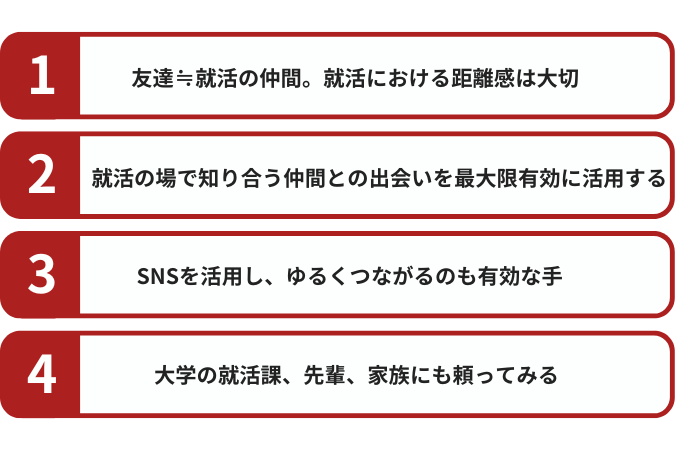

友達≒就活の仲間。就活における距離感は大切

もっとも身近なのは、大学の同期や同世代の友達です。

もちろん、同じく就職活動をするのであれば立派な仲間になることでしょう。

サークルに入っていればなおさら、就活に関する情報交換がしやすいでしょうし、同じゼミ・研究室に所属している仲間なら、興味関心も近いと志望する会社の傾向も似てくるかもしれません。

就職の傾向が同じであろうと、違っていようと、仲間であることにメリットがあります。

メリットについては下の章で詳しく説明しますが、仲間がいることで情報収集や経験談の共有という点で良い点が勝ります。

ただし、仲間といるときデメリットや良くない傾向があったとき、勇気をもって関係性を切り離す必要もあり、元のきっかけが大学の友達やサークル・ゼミの同期であると、悪い影響から切り離すことが難しい点もあります。

別に友達の縁を切れというわけではなく、就職活動の仲間として距離は置き、そうではない関係性を維持すればよいのです。

まずは、今ある人間関係で同じ就職活動を目指す仲間なのであれば、ぜひ手を組み、自分から声をかけてみましょう。

きっと、相手も同じ気持ちであるはずです。

就活の場で知り合う仲間もいる

就職活動は何も対面面接だけではなく、活動の場を広げれば一緒に活動する人とも新たに出会えることでしょう。

特に、本格的な就活が始まる前に開催される、各社のインターンシップは有効です。

限られたメンバーでそれなりの時間を過ごしグループワークなども行うこともあることから、用いた時間と出会いを最大限有効に活用していくと良いでしょう。

多少の勢いをつけて関係性を築くこともときには必要ですが、あまり相手が乗り気ではない場合の引き際も意識してください。

相手が仲間として関係性を持ちたいと必ずしも考えていない場合もありますし、そういった関係となることが苦手だと感じる人がいることに注意しましょう。

今だからこそ、SNSを活用

今ではSNSを活用できるので、説明会やインターンシップで仲間をつくる…ということまでする必要はなく、インターネット上でゆるくつながるという手も有効です。

SNSについては昔から運用しているアカウントをそのまま使う人もいれば、就職活動用にアカウントを新たにつくってプライベートと分ける人もいるでしょう。

いずれにしても、対面で人間関係を構築するよりもSNSでつながるのが楽という人も多いかもしれませんが、これも立派な仲間づくりです。

SNS上でつながっていた人が何かのきっかけで対面するワクワク感もインターネット世代ならではの体験です。

距離や時間という制約を越えた人脈づくりとしては、極めて有効といえます。

同期だけが仲間ではない、大学の就活課、先輩、家族もいる

ここまでは、同じ時期に就職活動をしている人間関係を仲間としてきました。

もちろん当事者同士の仲間や情報交換はとても有意義ですが、仲間と呼べる関係性は当事者だけではありません。

大学の就職課の方は、就職に関して十分な経験と必要な助けを必ずしてくれますので、「有効に」活用しましょう。

就職課が出入りしやすい環境にあるのなら、しばしば顔を出して、顔なじみになるくらいがちょうどよいかもしれません。

大学の担当者は、あなたが不利になるようなことは決してしないので、安心して頼ってみてください。

すでに前年で就職活動を終えた卒業間近の先輩、あるいは大学を卒業し、社会人1年目として活躍している先輩とつながりがあると、さらに心強いです。

ただ、大学4年の先輩だと卒業論文に追われている場合や、卒業し社会人1年目の先輩も、今まさに苦労している最中かもしれませんので、助けてもらえるならラッキー、くらいの期待でいたほうがよいでしょう。

そして、何よりも家族(親)も大切な仲間です。

みなさんの親世代も就活をしていたかもしれませんが、さすがに時代は変わっているので、就活中の自分の子供にどのように接するかは、親も悩ましく考えていることもあるようです。

子供とはいえ、すでにあなたは成人しているので、基本は見守るスタンスかと思われます。

ひとつのアイデアとしては、平気なときにはちゃんと平気だと言い、逆につらくなってきたときには正直に「つらい」ということを表明してみるのはどうでしょうか。

根本の解決はできなくても、きっと親はあなたの支えになることを真剣に考えてくれるでしょう。

このように、就職活動は、あなた自身の将来に対するイベントですが、一人で立ち向かうにはあまりに過酷ですので、できる限り自分の人脈を巻き込んでいくことをおすすめします。

就活の相談相手については、下記の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

就職活動で仲間をつくることのメリット

ここまで、就職活動を巡る人間関係の構築について説明しましたが、あらためてこういった仲間がいることにどのようなメリットがあるかを詳しく説明します。

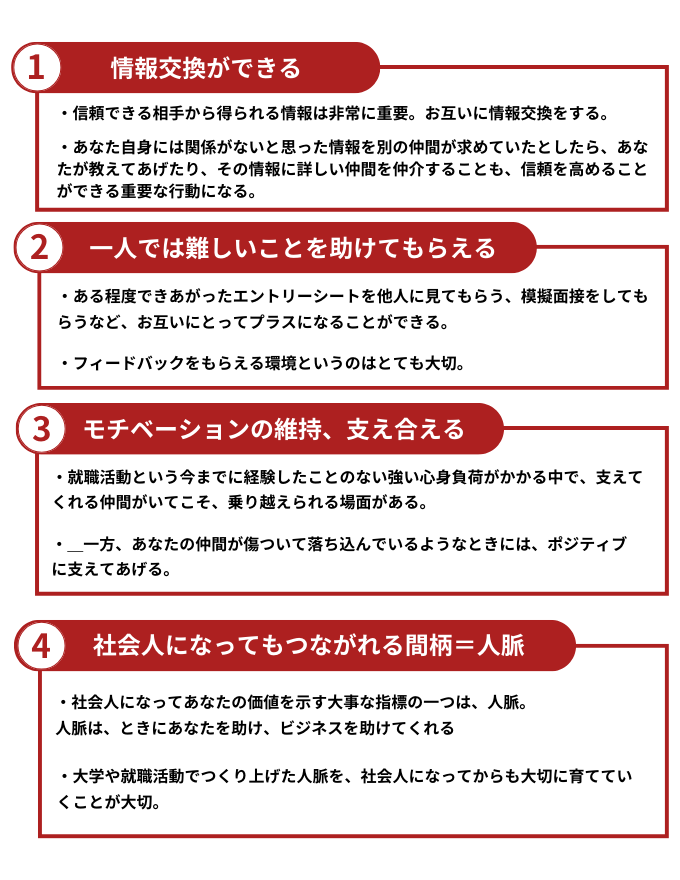

メリット1:情報交換ができる

就活においては、情報交換ができることこそが最大のメリットです。

インターネットを使っていろいろなことを簡単に調べられる時代ではありますが、信頼できる相手から得られる情報は非常に重要です。

一方で、自分からも気になった情報をどんどん発信していきましょう。

お互い持ちつ持たれつとすることで信頼関係を結び、より深い情報のやり取りを活発に行えるようになるのです。

近しい業界や地域で活動している仲間のほうが情報鮮度としては高くなりますが、もちろん別の業界、別の地域で活動している人の情報も、持っていないよりも持っていたほうがあなたの行動に複数の可能性を生み出すことができるでしょう。

例えば、あなた自身には関係がないと思った情報が、あなたとつながりのある別の仲間が求めていたとしたら、あなたが教えてあげたり、その情報に詳しい仲間を仲介することも、信頼を高めることができる重要な行動です。

メリット2:一人では難しいことを助けてもらえる

エントリーシートや自己PRは、最終的にはあなたの言葉で構成しなければなりません。

最初の一歩の自己分析には時間がかかり、ある程度頭の中で捉えられてもそれを文字に書き起こし、口に出して話すことはさらに一段階難しいものです。

こうしたケースも、仲間が力になれるケースがあります。

エントリーシートは、課題提示から実際の提出までに一定期間ありますので、ある程度できあがったものを他人に見てもらうという手があります。

自分では十分な出来だと思っても、他人が読んでみると思っていた通りに伝わらなかったり、ほかの人からみた改善点を取り入れたりすることができるからです。

一方、あなたが確認する側に立ったとき、ほかの人のエントリーシートや自己PRを見る機会もそうそうないはずです。

どのようにアピールを表現しているか、文書の展開の持っていき方などに新しい着眼点が得られれば、あなたにとってもプラスになります。

模擬面接をやることも一つの手です。

模擬面接をやることのメリットは、実際に耳で聞き、口でしゃべる練習をすることはとても有意義です。

イメージトレーニングで乗り越えようとしても、実際やってみると思うようにいかないもので、その気付きも模擬面接で掴んでおくとよいでしょう。

インターネットをつかった模擬面接もありますし、出題をAIにさせるといった工夫もありますが、仲間とやればフィードバックを得られます。

単に受け答えができただけではなく、話し方はわかりやすいか、対面している雰囲気は良いかどうか、表情や動きの癖がないか、などを見てもらうとよいでしょう。

企業によっては、ごくまれに、面接に対する軽いフィードバックをもらえることもありますが、基本は面接結果や面接自体のフィードバックはありません。

自分で考えて気付いたときだけ改善すると考えれば、フィードバックをもらえる環境というのはとても大切です。

今は距離が離れている人とでもビデオ通話などで模擬面接ができますし、そもそも近年は面接がオンラインで実施されるケースが多いので、近しい仲間であってもオンライン面談を想定した練習をしておくことはとても有意義です。

メリット3:モチベーションの維持、支え合える

就職活動は、人によってはなかなか結果がついてこなくて数カ月、半年近く活動を続けなければいけない場合もあります。

活動時間が長くなればなるほど、結果が出ない期間につらさや焦りが出てくるものです。

今までに経験したことのない強い心身負荷がかかる中で、一人で前向きに活動し続けることはあまりにも過酷ですし、ときには落ち込み、続けていくことが苦しくなることもあるでしょう。

こうした心理状況で接する情報は慎重に選ばなければいけないですが、相手の頑張りを見たり、言葉一つで勇気づけられることもたくさんあります。

そうした支えてくれる仲間がいてこそ、乗り越えられる場面があります。

一方、あなたの仲間が傷ついて落ち込んでいるようなときには、自分が順調だったとしても、相手の気持ちを考えて「一緒に乗り越えて行こう」「次は絶対うまくいく」「頑張ってきたんだから、結果はついてくる」とポジティブに支えてあげましょう。

相手が苦しいとき、第三者が言ってはいけない言葉については、この後のデメリット解説で紹介します。

ここでかける言葉を間違えると、相手を傷つけ、信頼を一気に失いかねないので、十分に注意してくださいね。

メリット4:社会人になってもつながれる間柄=人脈

社会人になってあなたの価値を示す大事な指標の一つは、人脈です。

友達もそうですし、就職活動の仲間は意外と社会人になっても間柄は続くものです。

会社に勤めれば、さまざまな関係先・顧客とのつながりが出てきますが、有能な人は会社外にも人脈を持つことで会社を超えた課題解決ができます。

人脈は、ときにあなたを助け、ビジネスを助けてくれるのです。

普段は、ただ近況を話すだけの飲み仲間であっても、あなたも仲間もそれなりの社会的地位を得たとき、例えば新たなビジネスのきっかけになることや、仲間を通じた仲間の紹介など、人脈があなたの人生の可能性を広げることもあります。

今はSNSやコミュニケーションツールがあることで薄く関係を維持でき、何の脈絡もなく連絡をとることにもそれほど抵抗がない時代になってきました。

ぜひ、大学や就職活動でつくり上げた人脈を、社会人になってからも大切に育てていきましょう。

そして、社会人になってからも人脈づくりを意識した人付き合いをすることをおすすめします。

就活を通しての知り合った人について、さらに詳しく知りたい就活生はこちらをぜひご覧ください。

仲間を持つことのデメリットと注意点

ここまで仲間は大事だという話をしましたが、一方で注意すべき点もあります。

付き合い方によっては、逆に自分をダメにしてしまうこともありますので、就職活動という大事な時期は「しっかりと相手を選んで」行動したほうがよいでしょう。

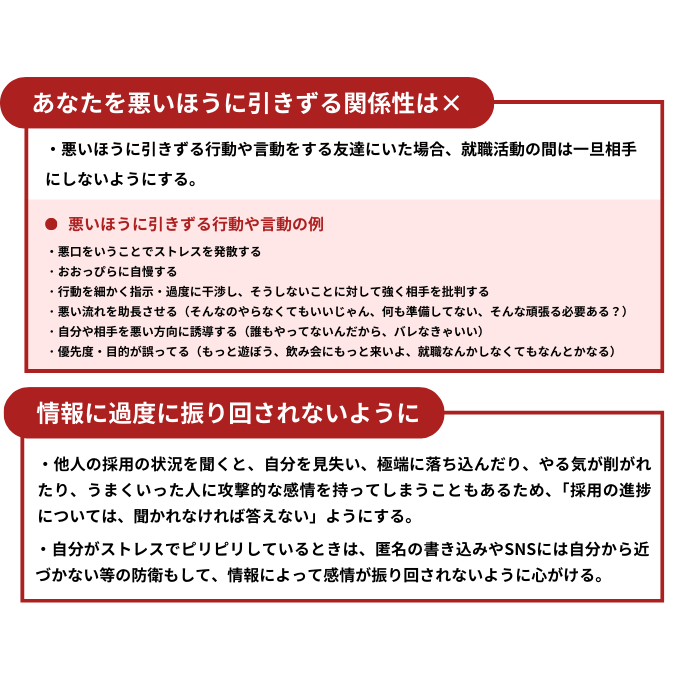

あなたを悪いほうに引きずる関係性は×

仲間はいたほうがいいものの、あなたを悪いほうに引きずる関係性からは、早い段階で見切りをつけてください。

一方で、あなたもそういった悪い関係性とならないような言動や行動が必要で、無自覚に続けていると自然とあなたから人は離れて行ってしまいます。

以下のようなケースは、注意が必要です。

- 悪口をいうことでストレスを発散する

- おおっぴらに自慢する

- 行動を細かく指示・過度に干渉し、そうしないことに対して強く相手を批判する

- 悪い流れを助長させる(そんなのやらなくてもいいじゃん、何も準備してない、そんな頑張る必要ある?)

- 自分や相手を悪い方向に誘導する(誰もやってないんだから、バレなきゃいい)

- 優先度・目的が誤ってる(もっと遊ぼう、飲み会にもっと来いよ、就職なんかしなくてもなんとかなる)

これは普通の人間関係でも当たり前のことではありますが、仲間うちなら許される空気となっていることもありそうです。

真の意味で対等で、未来を見据えた関係性でありたいなら、上記のようなことは例え思っていたとしても口にしたり行動することのないように心がけましょう。

なお、こういったことを言ってくる人が友達にいた場合、先述したとおり、就職活動の間は一旦相手にはせず、それでも友達としての関係を維持したいなら無事就活が終わったあとで「忙しかった」「余裕がなかった」等を伝えれば良いと考えます。

情報に過度に振り回されないように

仲間からは有益な情報も入る中には、就職活動が終盤になれば、自分よりも優位に就職活動が進んでいる、たくさん内定が出ているなど、羨ましいと思えるような情報もあるでしょう。

受験や大学入試とは違うので、内定が出る時期の早い・遅い、内定が出る数の多い少ないの差は出るものです。

こうした他人の採用の状況を聞くと、自分を見失い、極端に落ち込んだり、やる気が削がれたり、うまくいった人に攻撃的な感情を持ってしまうこともあります。

非常に悩みどころですが、安全な方策としては「採用の進捗については、聞かれなければ答えない」ことです。

無事内定が取れた喜びを、仲間に共有したい気持ちが走ったとしても、それはお互いの結果が出て落ち着いてからにしましょう。

仲間うちで、こういったメンタルを保つためのルールを事前に確認しておくことも大事かもしれません。

また、インターネットに情報を求めている場合、やけに文書が攻撃的に見えてしまうときや、嘘の情報に惑わされることもあります。

自分がストレスでピリピリしているときは、匿名の書き込みやSNSには自分から近づかない等の防衛もして、情報によって感情が振り回されないように心がけましょう。

就活の人間関係に悩んだときには、こちらの記事を参考にしてみてください。

まとめ

就職活動の中で今まで知らなかった人と連絡を取り合い仲間にすることは、難しいと感じている人もいるでしょう。

一方で厳しい就職活動の中で誰かの助けを必要としていることも、誰もが感じることではないでしょうか。

ときには少し強引にでも、一緒に頑張っていこうとする仲間として引き込む、もしくは自分から勇気をもって飛び込んでみるのも一つの手です。

短期間でたくさんの面接やうまくいった・いかなかったの繰り返しで心身的に急激に消耗する時期でもあり、お互いがお互いを思いやるような気持ちを忘れずにコミュニケーションをとりましょう。

本内容が、皆さんの就職活動の役に立つことを願っています。