金融業界は衰退する?市場規模と就活人気ランキングから見る現状

2024/10/24更新

はじめに

金融業界といえば、高収入で安泰といわれる業種の一つと考えられていますが、皆さんの印象はどうでしょうか?

実際のところ、いまもある程度の人気があり、金融業界への就職も視野に考えている就活生も多いことでしょう。

しかし、近年は経済や金融市場のバランスが極端に乱れる事例や、国境を超えたインターネット上の仮想通貨取引などのトピックスが注目されています。

不変と思われた価値の部分にも変化が生まれたことにより、いままで通り安泰とはいえない状況にきている点は否めません。

- 金融業界の動向について

- 金融業界の採用フロー

- 向いている人の特徴

ぜひ、最後までお読みいただき、就活の参考となれば幸いです。

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

金融業界の将来生は?

この記事の結論からいうと、金融業界は確かに一時期あまり良くない状況が垣間見えていましたが、2024年、金利政策の転換(金利上昇)によって風向きが良い方向に向かっている状況です。

就活生からの人気も業界全体の人気が下がっているわけではなく、伸びる会社はこれまでもしっかりと伸びています。

日本全体の業界でみれば、金融業界への期待や憧れはいまなお高い水準といえるでしょう。

一方で、金融の姿がインターネット含むIT、AIによって少しずつ変容している時代でもあります。

業界や日本国内は世界的に見て楽観的ですが、本当にそれで大丈夫なのだろうかという懸念が存在します。

大きくなり過ぎた金融業界が、果たしてこれからの時代の変化やスピード感についていけるかどうかが、正念場となりそうです。

そもそも金融業界とは?

まずは、知っているようで知らない「金融業界」の定義について再確認してみましょう。

金融業界には、大きく「銀行」「保険」「証券」があります。

実際にはさらにもっと細かく分類が存在し、非常に多くの数の企業が存在しますが、ここでは本当に基本中の基本で説明をしますので、興味を持った業種はさらに深く調べることをおすすめします。

銀行

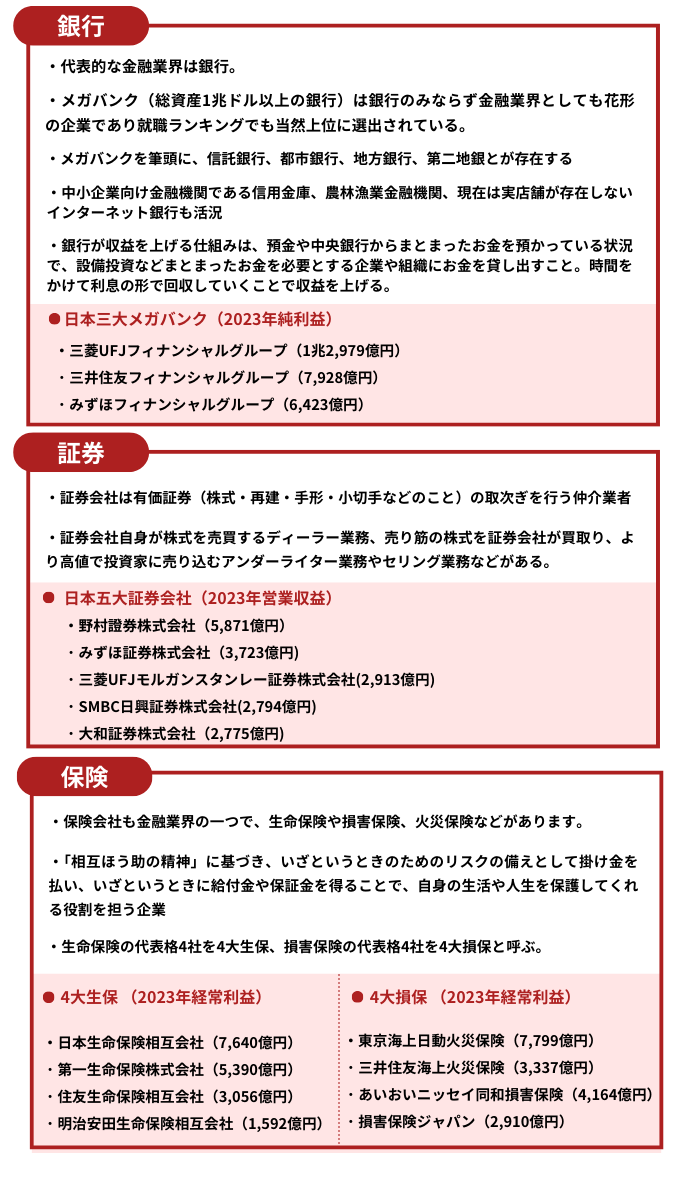

いうまでもありませんが、代表的な金融業界は銀行です。

メガバンク(総資産1兆ドル以上の銀行)は銀行のみならず金融業界としても花形の企業であり就職ランキングでも当然上位に選出されています。

時代によって若干の好不調の状況の波はありますが、いまも就活生のあこがれの企業であることに変わりありません。

- 三菱UFJフィナンシャルグループ(1兆2,979億円)

- 三井住友フィナンシャルグループ(7,928億円)

- みずほフィナンシャルグループ(6,423億円)

これらメガバンクは、歴史をたどればさまざまな銀行との合併によって成り立っていますが、その話はあまりにも壮大になってしまうためここでは割愛をします。

ただし、金融業界を目指す人、あるいはメガバンクと関わるようなビジネスをする人であれば、日本の銀行の歴史は避けて通れません。

ぜひ、早いうちに学んでおくとよいでしょう。

上記メガバンクを筆頭に、信託銀行、都市銀行、地方銀行、第二地銀とが存在します。

さらに、中小企業向け金融機関である信用金庫、農林漁業金融機関、現在は実店舗が存在しないインターネット銀行も活況です。

銀行の仕事内容

銀行が収益を上げる仕組みは、預金や中央銀行からまとまったお金を預かっている状況で、設備投資などまとまったお金を必要とする企業や組織にお金を貸し出すことです。

時間をかけて利息の形で回収していくことで収益を上げます。

貸したお金が、人や社会、そしてお金を継続的に動かせるかどうかを、お金を貸す前にしっかりと見通せることができるかどうかが、銀行の腕の見せどころです。

ちなみに、「日本銀行」は貨幣を発行できるなど、日本における唯一の中央銀行であり、ここまで述べた銀行とは立ち位置が大きく違います。

中央銀行についても本記事では詳細を省略しますが、日本銀行ももちろん新卒採用をしているので、自信がある人はチャレンジしてみるのもよいでしょう。

証券

証券会社は有価証券の取次ぎを行う仲介業者です。

有価証券とは株式・再建・手形・小切手などのことをいいます。

よく経済のニュースで取り上げられる「東京証券取引所」とは、株式を公開している上場企業と、株式を売買したい投資家が取引をする場所で、その取引は証券会社が仲介します。

証券の仕事内容

証券会社自身が株式を売買するディーラー業務、売り筋の株式を証券会社が買取り、より高値で投資家に売り込むアンダーライター業務やセリング業務などがあります。

日本国内では、以下の5社が五大証券と呼ばれています。

- 野村證券株式会社(5,871億円)

- みずほ証券株式会社(3,723億円)

- 三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社(2,913億円)

- SMBC日興証券株式会社(2,794億円)

- 大和証券株式会社(2,775億円)

みずほ証券株式会社 2024年3月期決算短信

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 第19期有価証券報告書

SMBC日興証券株式会社 2024年3月期決算短信

株式会社大和証券グループ本社 第87期有価証券報告書

証券会社も日本や世界の経済を見通して、大規模にお金を動かす職業であり、就活生にも人気があるといえるでしょう。

保険

金融商品の代表格といえば保険ですので、保険会社も金融業界の一つです。

生命保険や損害保険、火災保険などがあります。

「相互ほう助の精神」に基づき、いざというときのためのリスクの備えとして掛け金を払い、いざというときに給付金や保証金を得ることで、自身の生活や人生を保護してくれる役割を担う企業です。

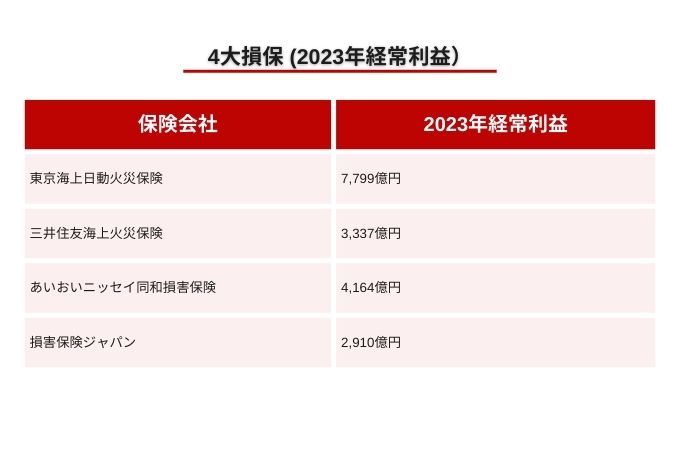

生命保険の代表格4社を4大生保、損害保険の代表格4社を4大損保と呼びます。

該当の会社は以下の通りです。

保険の仕事内容

生命保険会社は銀行・証券と異なり、人の生死に関わる保険商品を販売する職業です。

日本は生命保険大国とも言われており、需要も高いことがわかります。

金融業界の中でも業務内容や扱う商材、人の人生に関われるといった点から、高い人気を得ています。

生命保険は保険料の収入及びその資金の運用によって収益を挙げています。

基本的には個人向けの保険商品の販売・アフターフォローを主な業務内容としています。

そのため、営業職がメインとなり、顧客にとって最適な保険商品を提案していく仕事になります。

また、法人向けの営業も行なっており、その場合団体保険や企業年金を扱っています。

その他の業界

上記の3業界以外にも、金融にはクレジットカード・信販・政府系金融機関・不動産金融・リース・アセットマネジメント・ベンチャーキャピタルなどの業界が存在します。

特に近年就活生の間でアセットマネジメントとベンチャーキャピタルに注目が集まっているようです。

アセットマネジメントは不動産や株式などさまざまな投資商品を扱い顧客の利益を最大化することを目標としています。

またベンチャーキャピタルではスタートアップに投資して事業拡大をサポートする仕事です。

いずれもさまざまなスキルや経験が積めるので、若手から多くの経験を積みたいと考える学生にとってはおすすめです。

業界動向と就活生人気の状況

まずは、公開されている情報から、金融業界がどのような状況なのかの概観を掴んでみましょう。

2020年以降は新型コロナの流行に始まり、ウクライナや中東の情勢不安などから経済は混乱し物価が急激な上昇を続けています。

一方で長期にわたる円安(特に2023年後半頃からは急激な円安)を受けて、輸出を行っているメーカーをはじめとして過去最高益を出すなど、好循環の様相を見せています。

金融業界もその例に漏れず、好調な業績を上げている状況です。

こちらも、本来はもっと細かい指標でお伝えすべきですが、ここではわかりやすく先ほどの「銀行」「証券」「保険」の3業種を軸に紹介します。

金融以外の、さまざまな業界に関するポイントについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。

市場規模・業界動向について

日本国内の企業の信用調査を幅広く行う帝国データバンクでは、「景気・業界の動向」で動向や展望を天気予報の形で表現しています。

本来であれば、直近数年間の実際の数字による一次情報で理解するほうが良いですが、今回は基本編ということで帝国データバンクでの表現を引用しつつ、若干の補足をしながらご紹介します。

日本ではバブル崩壊による不況の対策として、1999年より金利が極端に低い(あるいはマイナス金利)政策を続けてきましたが、2024年3月に利上げを行うことで状況が大きく変わり始めています。

金利を上げた理由は、世界情勢不安による物価上昇、主要先進国との大きな金利差など、対外的事情が大きく、積極的な理由とは言い難いです。

しかし、銀行にとってはお金を貸した場合の手数料をこれまでよりも多く取ることにより、収益の改善が期待できます。

収益を改善といっても、これまで収益が悪かったわけではなく、低金利の時代でも過去最高に近い利益を出せていたうえでの金利上昇です。

より収益性を増し、金融市場は活況となることが予想されます。

ただし日本国内では、経済の行き詰まり感や全ての業界で慢性的な人員不足が否めません。

よって、海外投資に強みを出せる主要行(メガバンク、都市銀行など)は好材料が揃っているといえるでしょう。

金利上昇は、株式等の運用を行っている生保損保会社にもメリットがある情報ですが、銀行ほど業績に大きく響くものではありません。

生命保険に関してはそもそも人口の緩やかな減少と、現役世代の減少で市場は縮小傾向となります。

現在は生保も海外へ展開しようとしているため、業界を成長させるには海外市場の開拓が期待され、金利が上がることで円高に向かえばさらに追い風が期待できそうです。

損保会社も状況としては生保と同様です。

一方、とある中古自動車販売会社と供託した保険金不正請求問題や、4大損保による保険価格の不適切な事前調整などの疑義が発覚したことが大きな問題になりました。

金融業界は信用が生命線ですので、信頼の立て直しが急務といえそうです。

帝国データバンクでは「証券業界」としての業界展望は示していないため、こちらは日経業界分析レポートを参照した結果です。

2024年2月以降、日経平均株価は過去最高水準の価格を出し、2024年7月には史上最高値を更新しました。

翌月8月には史上最大の下げ幅を更新、翌日には反動で大きな上げ幅になるなど、混乱した情勢が続いています。

もともと証券自体が災害や世界情勢、政治状況などによって大きく影響を受けやすい業界です。

新型コロナ以降の世界情勢はまだ安定しきっていないこと、中東ロシアの紛争に解決の糸口がない限り、まだこの不安定さは引きずっていくのではないでしょうか。

就活生の人気について

就活生の人気は社会情勢を映し出す鏡とも考えられており、多くの企業が注目しています。

ここまで紹介してきた主要企業の、就活生人気ランキングを2019年(コロナ前)、2022年(コロナ渦中)、2024年(世界情勢不安)で比較してみましょう。

なお、比較は「マイナビ・日経大学生就職人気企業ランキング」のなかの文系学生上位100位以内からの引用です。

これはあくまで就活生からの人気という点ですので、業績とは別の観点です。

しかし、順位が高いということはそれだけ就活生の関心が集まり、応募も集まります。

結果として優秀な若い人材の獲得ができ、企業が継続成長できるという指標の一つといえるでしょう。

こうしてみると、特定の業界がわかりやすく右肩下がりというわけではなく、落ちている企業もあれば、業界の中でも人気をあげている企業とがあります。

また、これは日本のすべての会社に対して人気上位100社のうちの順位です。

そのなかでこうした主要金融業界10社以上が上位に占めているので、注目度の高い業界であることはいうまでもなさそうです。

2025年以降は、金利上昇と円安の改善が進む可能性も見えてきているので、そうなると金融業界はさらに盛り上がっていく可能性がありそうです。

それでも安泰ではない?金融業界の外部要因

結果として「金融業界、やっぱり安泰なのでは?」と思った方も多いかもしれません。

しかし、業界を取り巻く環境は過去に比べれば大きく変化してきています。

大きな要因としては「金融のグローバル化」と「情報技術の発達」です。

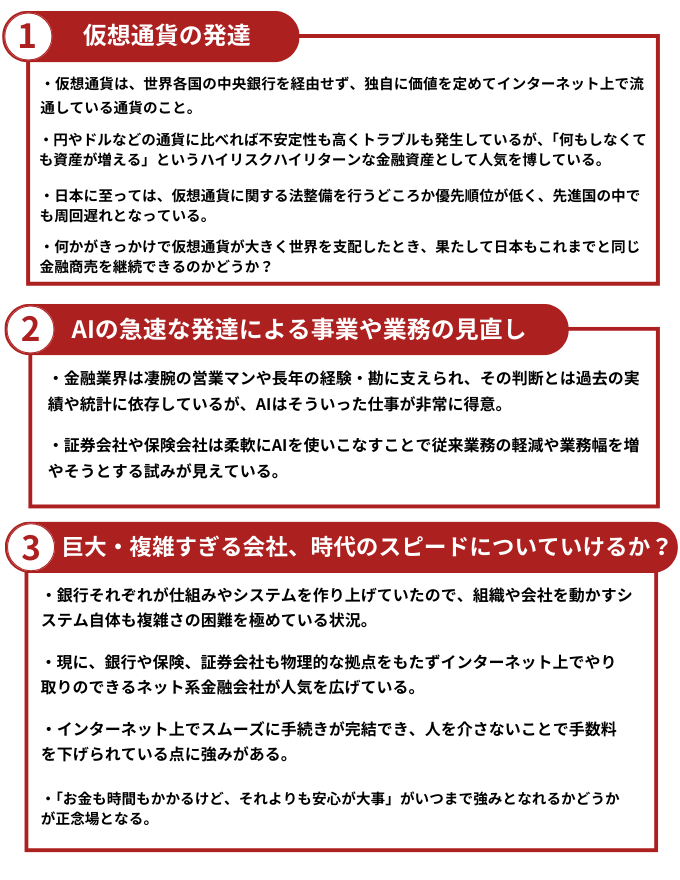

仮想通貨の発達

仮想通貨は、世界各国の中央銀行を経由せず、独自に価値を定めてインターネット上で流通している通貨です。

一般の銀行では旧来の方式(現物のお金をベースとしたやりとり)で構築されていますが、仮想通貨は実態を持たずデータによって価値を定めています。

それゆえに円やドルなどの通貨に比べれば不安定性も高く、サイバー攻撃によって突然資産が喪失するといったトラブルも実際に起こっています。

しかし、投機として活用されることで「何もしなくても資産が増える」というハイリスクハイリターンな金融資産として人気を博しています。

また、インターネット時代をベースに生まれた貨幣なので、なによりも利用者にとって非常にわかりやすく、送金にかかる手数料や時間といったタイムラグもありません。

世界の中央銀行に属する従来型金融業界は、いまも仮想通貨が現在の通貨ととってかわることはないと楽観的な状況です。

日本に至っては、仮想通貨に関する法整備を行うどころか、次の勉強会をいつやろうか?といった極めて低い優先度で、先進国の中でも周回遅れとなっています。

一方、自国の通貨自体が不安定な先進国などでは仮想通貨が広く流通している背景もあり、欧米は仮想通貨に関する備えや法整備が順次始まっています。

もし、何かがきっかけで仮想通貨が大きく世界を支配したとき、果たして日本もこれまでと同じ金融商売を継続できるでしょうか?

例えばAmazonが登場したときの通販業界、iPhoneが登場したときの携帯電話メーカーも、似たような環境を辿っていたように感じます。

皆さんはどう考えるでしょうか?

AIの急速な発達による事業や業務の見直し

「AIが人間の仕事にとって代わる」という危機感は、皆さんもなんとなく感じているのではないでしょうか。

金融業界を支えてきたのは、凄腕の営業マンや長年の経験・勘に支えられ、その判断とは過去の実績や統計に依存しています。

AIはそういった仕事が非常に得意です。

AIを猛烈に駆使する新規参入会社が登場する、ということは考えにくいでしょう。

なぜなら、日本は金融関係には法律に準じた厳格な参入要件があるからです。

しかし、そういった環境に甘んじることなく、金融業界が時代背景に合わせて会社や働き方を変えて行けるかどうかで結果は大きく変わりそうです。

なお、証券会社や保険会社は柔軟にAIを使いこなすことで従来業務の軽減や業務幅を増やそうとする試みが見えています。

そういった点で、テクノロジーを有効に使おうとする動きも確認できるといえるでしょう。

巨大・複雑すぎる会社は時代のスピードについていけるか?

最初の「銀行」の説明でも少し記載していますが、特にメガバンクは四半世紀の間に複数の銀行が複雑に絡み合い、現在の姿をなしています。

もともと銀行それぞれが仕組みやシステムを作り上げていたので、組織や会社を動かすシステム自体も複雑さの困難を極めている状況です。

現に、銀行や保険、証券会社も物理的な拠点をもたずインターネット上でやり取りのできるネット系金融会社が人気を広げています。

彼らのコンセプトは「スピード感」と「低コスト」です。

インターネット上でスムーズに手続きが完結でき、人を介さないことで手数料を下げられている点に強みがあります。

はたして、そこまで肥大化してしまった組織で、インターネットやIT技術の急速な変化に対応していけるのかどうか。

「お金も時間もかかるけど、それよりも安心が大事」がいつまで強みとなれるかどうか、まさにここが正念場といえるでしょう。

金融業界の職種を解説

ここでは、金融業界に存在する職種について解説していきます。

それぞれの職種を理解して、就活の参考にしてください。

金融業界の職種

- 個人営業

- 法人営業

- ファイナンシャルプランナー

- プライベートバンキング

- ファンドマネージャー

- 証券アナリスト

- エコノミスト

- アクチュアリー

個人営業

個人営業は、保険や証券などの金融商品を、個人に向けて販売する仕事です。

資産を築いている個人の顧客に対して、その顧客の要望に合わせて最適な商品を組み合わせて提案します。

また保険会社や証券会社ではノルマを設定されていることが多く、代表的な営業の仕事といえるでしょう。

法人営業

法人営業は、法人企業の財務面をあらゆる方向からサポートする仕事です。

例えば、金融商品を提案したり、資金の借り入れを勧めたり、資金調達に関わる業務に携わります。

企業経営は、財務面と密接に関係していることからも、顧客の経営に深く関わるケースも多いのが特徴です。

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーは、銀行や証券会社、保険会社などで、顧客である個人に対して資金計画や資産運用などのアドバイスをします。

また、ファイナンシャルプランナーは国家資格である「FP技能士」、民間資格である「AFP」「CFP」があり、個人営業として働きつつこれらの資格を取りながら、独立する人も多く職種になります。

プライベートバンキング

富裕層の顧客に対し、資産運用や事業承継、相続などのアドバイスやコンサルティングまで幅広いサービスを提供する仕事がプライベートバンキングです。

日本ではあまり馴染みのない職種かもしれませんが、「プライベートバンク」自体はスイスの限られた銀行を指しているのですが、富裕層の個人顧客に対する資産形成アドバイス、という意味合いで国内銀行も「プライベートバンキングサービス」を提供する企業も増えてきています。

ファンドマネージャー

ファンドマネージャーは、法人から預かった莫大な資産を投資運用する仕事です。

株式市場に上場している企業への投資や、株式公開前のベンチャー企業に対する投資を行います。

さらに様々な企業の業務内容や業績、将来性を分析し、有望と判断した企業や国、金融商品等に投資する役割があります。

証券アナリスト

証券アナリストは、証券会社や銀行に所属し、個別企業の将来性や社会の動向などを分析する仕事です。

分析の対象は経済だけに限らず、政治情勢や新興国の経済、また新しい技術に対する情報などの収集や調査も行います。

エコノミスト

世界経済あるいは日本経済の動向を調査し、メディアや研究機関などに対して今後の展望を提供するのがエコノミストです。

エコノミストの多くは、シンクタンクや官公庁、大学などの研究機関に多く在籍しています。

アクチュアリー

アクチュアリーは、統計学を駆使し、各保険商品にふさわしい保険料や支払金額を算出する仕事です。

分析系の職種になりますが、そのデータを元に新たな保険商品の企画・開発に携わることもあります。

金融業界に向いている人の特徴

どのような人材が金融業界に向いているのか、見ていきましょう。

金融業界は変化が激しく、さまざまな場面で迅速な意思決定が求められるケースが多い業界です。

向いている人の特徴

- 分析力や思考能力が高い

- 責任感があり集中力に自信がある

- コミュニケーション能力が高い

- 高い倫理観があり誠実であること

- 向上心が高く学習意欲があること

分析力や思考能力が高い

分析力や思考能力が高い人は、金融業界に向いているといえるでしょう。

例えば、銀行では市場の金融データを分析したり、財務諸表などから経営状況を分析したりする能力が求められます。

証券会社で働くアナリストやファンドマネジャーも、市場のトレンドや経済指標を多角的に分析する能力が必要です。

分析力と論理的な思考能力を持つ人は、投資判断やリスク管理などの業務で活躍できるでしょう。

責任感があり集中力に自信がある

責任感があり集中力に自信がある人材が求められています。

銀行や証券会社では、短期間で億単位の資金を運用することも多く、高い責任感と集中力が必要です。

金融機関のリスク管理部門やコンプライアンス部門も同様で、社内や取引先企業が、法令や倫理的基準に基づき営業しているか、責任を持ってチェックする機会が多くあります。

他にも保険会社で資産運用に関するアドバイスをする職種でも、顧客の資産を預かる担当者としての責任は大きいです。

コミュニケーション能力が高い

銀行や証券会社などでは、顧客と旅行な関係を築けるかは重要な要素になります。

チームで動く場合も多いため「コミュニケーション能力」も不可欠なスキルです。

銀行の法人営業であれば若いうちから、企業の経営者との商談も多く、学生の頃には経験しなかったようなコミュニケーション能力が試されます。

内勤でも、異なる専門分野のメンバーと協力しながらプロジェクトを進めることも多いでしょう。

他者の意見を尊重しつつ自身のアイデアを効果的に伝え、共通の目標に向かって協力する能力が求められます。

高い倫理観があり誠実であること

金融業界で最も重視されるのが「倫理観」や「コンプライアンス順守」の精神です。

資産運用を担当する場合は、会社の利益ばかりではなく、商品のデメリットも説明し、投資のリスクや手数料について正直に説明しなければいけません。

金融取引においては、インサイダー取引や市場操作といった不正行為が厳しく禁じられています。

トレーダーや証券アナリストは、市場の公平性を保ちつつ、誠実かつ公正な行動が求められます。

向上心が高く学習意欲があること

新しい知識やスキルを習得する意欲が高い人は、金融業界に向いています。

金融業界は常に変化しており、新しい金融商品や規制、テクノロジーが次々と登場します。

日々技術が進歩する中、金融業界で働く人には「技術的な知識をアップデートし続けること」が求められるでしょう。

金融業界に求められる4つのスキル

金融業界への就職を志望しているなら業界で求められる

スキルを把握しておきましょう。

金融業界で必要とされるのは、主に次の4つの知識やスキルです。

4つのスキル

- 金融知識

- ITスキル

- 課題解決能力

- 営業力や交渉力

金融知識

金融業界を目指しているなら、金融市場の仕組みや、財務分析など基本的な知識を学んでおくことは基本です。

学生の頃から、金融や経済に関するニュースには興味を持って情報を得ておくと良いでしょう。

また、自分の将来設計などにも役に立つファイナンシャルプランナーの資格を取得しておくのもおすすめです。

ITスキル

Microsoft Officeなどの基本ツールを使えるようにしておくのはもちろん、データ分析やプログラミングに関するITスキルの習得も大切な取り組みです。

高度な業務を担いたいなら、講座などで専門的な知識を蓄えておくのもおすすめです。

課題解決能力

いち早く活躍するには、直面する複雑な課題を整理し、効果的な解決策を見つけ出す能力が必要です。

課題解決力を鍛えるには、分析力はもちろん、論理的思考や創造的思考を磨く必要があります。

就職前に課題解決力を備えておくのは難しいかもしれません。

しかし、ケーススタディーなどで思考能力を鍛えるなど、学生時代から取り組めることはたくさんあります。

金融業界を目指すのであれば、こういった努力が必要になってきます。

営業力や交渉力

金融機関では、相手のニーズを素早く把握して提案する「営業力」や、交渉を有利に進める「交渉能力」も欲しいところです。

営業力やネゴシエーション能力は、職種に関わらず、身に着けておくと重宝するスキルになります。

顧客との接点がない職種でも、他部署に協力を要請したり、経営層に稟議を通したりするなど、どんな職種でも交渉能力は必要です。

金融業界の採用フロー

金融業界は全体的な給与水準も高く、就活生に人気の業界です。

その分、採用人数も絞られており、入社難易度も高めになっています。

ここでは、一般的な金融業界の選考フローを紹介していきます。

- 外資系企業の採用フロー

- 日系企業の採用フロー

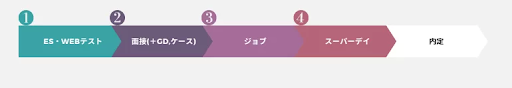

外資系企業の採用フロー

外資系は独自の選考も多く、対策をしっかりしておかないと選考を突破するのは困難です。

ES/Webテストで落ちないようにしっかりと詰めていくことはもちろん必須となってきます。

また日系企業との違いとして、職種ごとの採用がほとんどであるという特徴があります。

したがって「なぜその職種なのか」といったところまで自己分析を深めていくことが必要です。

上記フローに記載されている、「ジョブ」とは、実務に近い内容を経験することができます。

「スーパーデイ」とは外資特有の選考フローですが、上層部の社員複数との面接を1日でこなすハードなものとなっています。

このように他の企業には見られないような選考フローが見られる場合もありますので、自分が受ける企業はしっかりと企業分析などで把握することが非常に重要です。

日系企業の採用フロー

日系の金融企業は、他の大手日系企業とさほど変わらないフローとなっています。

インターンに参加することによって優遇や早期選考への案内などもあるので、インターンを開催している場合はまず応募することをおすすめします。

また、面接は複数回あるため、ガクチカや志望理由などのオーソドックスな質問に答えられるようにするのはもちろん、より濃い内容とするためにブラッシュアップしていく必要があります。

さいごに

金融業界についての基本的な情報から最近の動向についての説明をしました。

金融業界は一時期不安説もあったものの、結果としては現時点ではよい風が吹いているようにも見えます。

しかし、それが安泰かといわれれば、先行きに気になる部分もあり、あるきっかけで大きく世の中が変わる可能性も否めません。

本当にいまのままの金融業界でよいのかどうか、あるいは、皆さんがその業界に飛び込むことで流れを変えていくことができるのかどうか。

あまりに大きなテーマかもしれませんが、自分なりの考えていくのもよいかもしれません。

ぜひ、これからの社会を支えていく皆さんが自分事として考え、就職活動に臨むことを期待しております。