【業界研究】工学部の出身者に人気がある就職先は?おすすめな職種、メリット・デメリットの紹介

2024年1月24日更新

はじめに

工学部出身者が今後選べる就職先についての特集です。

工学部出身者がどのような業種や業界に進出していくのかを紹介していきます。

就職状況の実態や、今後就活生がやるべきこと、就活のステップアップ方法などにも言及していきます。

就活がうまくはかどるには、自分が望んでいる業界研究をする必要があるでしょう。

その業界での今の動向や特徴などを事前に理解することで課題解決にもなります。

また、業界だけにこだわらず、自分がやりたい仕事の具体性を突き詰めるために、業種や企業の特徴も知っておくことが大切です。

今後その仕事でステップアップできるためにも、今から考察していきましょう。

この記事は、以下のような方々へおすすめします。

- 工学部出身であることを生かしたい

- 工学部出身者として就職に成功したい

- 工学部出身者の就職事情を知りたい

工学部出身の就活生は、ぜひ参考にしてみてください。

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

この記事の結論

工学部出身者の就活事情はとても安定しています。

就職率は常に高く、90%以上の数値を維持したままです。

また、選択肢も幅広く、理系学部の進路となる業種はもちろん、文系学部の進路にも及んでいます。

どの業界・業種に進路を定めても、専門知識の高さが要求されるでしょう。

在学時にどのような研究に時間をかけ、どのように企業内で生かしたいのかが問われます。

唯一デメリットがあるとすれば、研究職への志望をするのなら、学部卒ではなく修士卒を目指して置かなければ、希望の企業には入りにくい点があげられます。

工学部出身者の就職事情

出典元

比較的、工学部出身者の就職事情は良好であることが知られています。

多くの企業が、理系及び工学部の新卒や出身者を求めている傾向です。

しかしそれでも、実際に就職活動の渦中になると、本当に内定が出るのか不安になります。

そこで、ここでは現在の工学部出身者の就職状況を紹介しましょう。

工学部の就職率

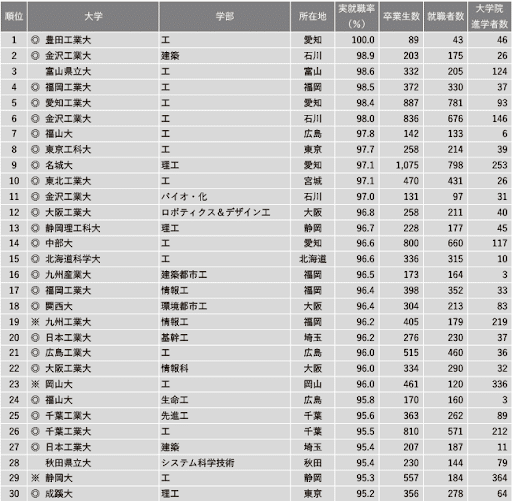

出典元大学通信ONLINE

大学通信ONLINEが調べたデータによれば、理系の学部(工学部含む)の平均実就職率は95%前後であることがわかっています。

これは、看護・保健・医療系のような資格取得必須の分野を含まなくても高い数値です。

常に工学部出身者の就職率は、平均を上回っているのが明白にわかります。

参照ページ

工学部は就・転職に有利なのか?

工学部の出身・新卒者は、他の学部と比べても就職や転職に有利に働く傾向です。

生産・製造に関わる内容を勉強する学問でもあることから、専門的知識や技術の修得にも付随しているのが大きいでしょう。

最新テクノロジーなどの情報にも敏感になりやすく、その情報を駆使しながら就職活動する機会が多くなります。

多くの企業は、他の学部生以上に期待できるポジションを用意しているからです。

営業や総合職などの文系の職種・業種へも、教授からの推薦を受ける可能性があるため、就職活動に強いとされています。

また、工学部出身者は、それまでの経験による特殊技術や知識を生かせる仕事に就ける傾向があります。

転職の際、あるいは独立して起業、フリーランスといった労働形態を選択する際にも、工学部出身者は強いといえるでしょう。

工学部出身者が就く仕事の現状は?

工学部を新卒で就職する場合は、学部卒か修士卒かの違いで給与が変わってきます。

学部生のほうが2年間早めに社会に出て働くことになるので、その分だけ多く給料を受け取ることができます。

しかも実践的な経験値からしても、学部卒の新卒者は有利な側面があります。

ただし、修士での新卒のほうが給与が高いため、生涯賃金で考えれば大差はないでしょう。

他にも、学部生が万が一就職活動に失敗したとしても、大学院受験の選択が取りやすいので、その後のキャリアパスの道が残されていると考えられます。

多くの企業では、学部卒の新入社員には総合職や営業といった実践的な場所へ配属させ、修士卒の新入社員は研究・開発を中心とした場所へ配属する傾向です。

そのため、工学部出身者の場合、学部卒で就職するか大学院に進んで修士卒になってから就職するか、二者択一で判断する人もいます。

工学部の主な就職先業界

工学部の就活生には、多くの業界からのオファーが期待できます。

ものを作ることを得意とした学部であるので、工業、製造業を中心にあらゆる仕事に就くことができるでしょう。

今までの自分の専門分野も当然ながら、工学部ならではで培ったスキルを生かせる業界もあります。

視野を広げて就職したい業界を検討することがポイントです。

工学部出身者にマッチする就職先業界として、以下のようなものがあります。

自動車業界

工学部への期待が高い業界の一つは自動車業界です。

世界水準の市場規模であることから、経営基盤が安定している印象です。

大手自動車メーカーなら、よりグローバルな仕事ができるので高い人気です。

自動車業界の場合、部品メーカー、完成車メーカー、販売会社、関連サービス会社の4つに構成されています。

トヨタや日産などは大手完成車メーカーに属し、工学部生からも人気の就職先です。

電機・機械メーカー

電子部品や重機、家電製品などを製造する業界です。

主に、機械工学や電気・電子工学を学んだ工学部生の進路とされています。

この業界での職種は、研究・開発、設計、生産技術、品質管理、営業などが代表的です。

まさに、機械的にモノを作ることに注力する業界として成立しています。

鉄鋼業界

鉄鉱石や原料炭を素材にしながら鋼材製品の生産を主とした業界です。

自動車メーカー、電機・機械メーカーなどの原料を製造するものと考えても良いでしょう。

ほぼ、BtoBビジネスの中心とされているので、消費者と直接触れ合う機会はありません。

ただし、事業規模がかなり大きく、世界を視野にスケールの大きい仕事をしたい工学部生にぴったりな業界です。

エネルギー業界

ガス・電気・石油といった生活に欠かせないエネルギーサービスに関連した業界です。

社会への安定供給をシステム化しながら、維持・管理のための技術者や、消費者と直接関わる販売管理職に区分できます。

国内外のエネルギー供給に関わることと、生活のインフラを支える重要な業界です。

社会貢献度の高さもあり、工学部出身者にとっても高い人気を誇っています。

建設業界

ビルや住宅の建設を中心に、プラント開発、都市開発などの幅広い事業に関わる業界です。

自分が設計した建物が街つくりに生かされたり、人々の暮らしを支えるなど、やりがいのある仕事として捉えられています。

また、同時に安全性へ配慮を求める機会が多く、資格の制定も多いのが特徴です。

特定の資格を所持していないと仕事に就けない場合もあります。

医薬品業界

医薬品の研究開発・販売をする医薬品メーカー、一般家庭を中心とした医療機器メーカーなどが代表的です。

薬学部の出身者が就くイメージを持たれがちですが、特定分野の深い知識を持った人物であれば、工学部出身者の採用を積極的におこなっています。

化学業界

自動車やコンピュータなどの製造業から、医薬品や化粧品などの製品に至るまで、あらゆる原材料の化学製品を作る業界です。

範囲がかなり広いことが特徴で、自分の学びや経験が生かせるフィールドを見つけやすいメリットがあります。

とくに応用化学、材料工学を学んだ人物などがおすすめです。

通信業界

固定電話やスマートフォンなどのインフラを扱う通信業界は近年になり人気の就職先へと成長中です。

NTT、ソフトバンク、KDDI、ドコモなどの企業は躍進しています。

工学部の中でも、情報工学の分野に強い人材に有利です。

ハードウェア・ソフトウェアの双方に幅広く対応できて、就職後も学ぶ意識が高いタイプであれば、通信業界に適応することでしょう。

IT業界

通信業界とともに近年注目されている業界です。

情報工学を学んだ工学部生が就職先として考えるケースが目立ってきました。

コンピュータ関連の技術全般を取り扱います。

しかも単独ではなく、あらゆる業界との関連性が高いので、将来性が十分に見込まれているのが特徴です。

まだまだ必要な人材が不足しているので、新しいものが好きで没頭できるようなタイプの人に最適といえるでしょう。

官公庁・公務員

意外にも、官庁や公務員などの道も工学部出身者の定番とされています。

工学部と関連性があるのは技術系公務員です。

国や行政の政策に基づく建築、土木、化学、電気・電子、機械などの採用区分があります。

工学部出身者に人気の職種

工学部出身者が就く職種という見方をしたら、理系学部ならではの職種もあれば、文系学部出身者が就く職種など、幅広いフィールドから選択することができます。

その中で、工学部出身者に人気がある主な職種をいくつか紹介しましょう。

以下のような職種が注目されています。

研究職

研究職は、さまざまなテーマや業種を下に研究をする職種です。

主に食品業界、医薬品業界、公的機関、大学の研究所などで仕事をしています。

現行では発明されていない何かを誕生させる研究を「基礎研究」、基礎研究によるデータや結果をもとに、社会へ還元させるよう考えるのを「応用研究」と呼び従事する仕事です。

業務の詳細は各研究所によって異なりますが、一定の成果を得るまで粘り強く取り組む姿勢が必要です。

最後まで結果や成果にこだわりながら、ものごとを追求することが好きな人に向いています。

エンジニア

工学部生の多くは、設計や開発、機械のエンジニアを目指していると思われます。

製品の設計・開発や、機械のメンテナンスなどを行う仕事です。

研究職と同じように、エンジニアもかなり広義な職種とされます。

車を中心にした交通機関から、パソコンなどの電子機器にまで至るでしょう。

自分が設計から携われる場合もあり、ゼロから考案した製品が世の中で活躍するのを、期待しながら働けるのが魅力です。

生産・品質管理

生産管理と品質管理の仕事とは、工場などで製品製造をする現場の管理や、製品の品質やコンディションを最良な状態にするよう計画的に管理をします。

自社サービスの提供の根幹となる、重要なポストともいえるでしょう。

また、顧客の要望を聞いて納期に合わせたサービスをすることも求められます。

受注された商品を難なく納品するため、生産や品質管理の部署が欠かせません。

生産数が多い大きなプロジェクトほど、この職種の力量が問われてきます。

セールスエンジニア・サービスエンジニア

セールスエンジニアやサービスエンジニアになる工学部出身者もいます。

この職種の場合は、技術力とコミュニケーションスキルの両方が必要です。

セールスエンジニアは、営業と同行しながらクライアントと商談するシーンがあり、技術的な疑問や質問への回答をすることがあります。

一方、サービスエンジニアは提供しているサービスの運用・保守が中心です。

顧客との会話が多いものと考えておきましょう。

相手のニーズに迅速な対応をするケースも考えられます。

オフィスにこもって黙々と自分をするだけではなく、体外的なコミュニケーション能力をスキルとして持っている人に最適です。

プログラマー・システムエンジニア

プログラマーやシステムエンジニアは、コンピュータソフトウェア開発やサービス設計を構成する仕事です。

プログラマーはひたすらコーディングを含めた地道で細かい仕事をする必要があります。

一つのものを無事に作り上げる意欲がある人に向いているでしょう。

コンピューターを動かす指示をするプログラム言語を使い、あらゆるジャンルのシステム開発などをします。

また、システムエンジニアは顧客とも接点が多いので、コミュニケーション力が欠かせません。

社会インフラを中心にデジタル化が進む現代です。

プログラマーとシステムエンジニアは、需要がますます高まっています。

工学部出身者にとっても、就・転職などがしやすい職種です。

建築士

工学部出身者の中には建築士を目指す人もいます。

建築士とは、住居やビルなどを安全や法律の側面から設計をする仕事です。

クライアントの意向を下にしつつ、自分が描いた設計図が実際に形になる醍醐味とやりがいを感じることでしょう。

建築士として仕事をするには、国家資格が必要です。

一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類があります。

もちろん就職のためには、資格を取得しなければ始まりません。

その上でキャリアを築いていく職業です。

整備士

車両や機械製品の点検・整備をするのが整備士です。

自動車整備士がよく知られていますが、他にも航空整備士、ボイラー整備士、マリン整備士、電車整備士などもあります。

多くの場合が、その種類の企業などに所属して働くことになるでしょう。

経験を積んでいくことで独立できる種類もあります。

整備士は、安全と快適さを提供することに意義を感じるはずです。

ドライバーが事故を起こさないよう、リスク回避をすることにつながります。

工学部出身者の就活上のメリット

工学部出身者が進路を決める際に考えて欲しいことは、学部卒として就職を選ぶのか、大学院進学をした上で就職するのかの選択です。

ここでは、工学部出身者へのメリットについて、学部卒・修士卒に分けて紹介します。

工学部修士卒のメリット

工学部修士卒での就活メリットは、研究職の世界に入りやすく、自分の分野に関する深い知識が得られることです。

自身のテーマを見つけた上で一つの研究に没頭できるので、その後の研究職のポストに就きやすくなります。

自分が好きなことで将来的に研究をし続けてみたいと考えている人にとっては、ベターな選択となるでしょう。

また、修士卒のほうが学部卒よりも就職後に高待遇であるのもメリットです。

どこの企業も、基本給は学部卒よりも高く設定しています。

工学部学部卒のメリット

学部卒からの就職をした場合のメリットは、社会人としてのポジションやスキルを身につけることが、修士卒よりも早いことです。

中でも、収入を得るタイミングは、大学院に進むよりも早く、経済面での余裕が生まれ自立した生活ができるようになります。

大学院に進学すると金銭面での負担があり、場合によっては親や親族などに頼る必要が出てくるでしょう。

社会人経験を積むこともできて、ビジネスマナーやスキルが早々に身につくことで、キャリアアップに役立ちます。

また、その後に大学院進学の道も残されているのもメリットでしょう。

学部卒から専門分野の企業に就職後、改めて大学院に進学する人もいます。

工学部出身者の就活上のデメリット

学部卒と修士卒との二者択一で、工学部生にはメリットが変わってくることは前述したとおりですが、同時にデメリットも双方に生じてくることを理解しておきましょう。

ここでは、工学部卒の就活上のデメリットを、学部卒、修士卒に区分して紹介します。

工学部修士卒のデメリット

経済的負担のことや、社会人経験を踏むタイミングが遅くなるのがデメリットです。

大学院に通うための学費がかかり経済的負担は大きくなります。

奨学金や親族による負担があれば問題はないでしょう。

ただし、金額も高額になる場合がほとんどです。

事前に大学院進学に向けた資金についても、よく考えて決める必要があるでしょう。

それよりも大きいデメリットは、社会人経験が積めない点です。

学部卒と比較しても社会人経験が乏しくなり、年齢上では20代中盤くらいからやっと社会に出て働くことになります。

ビジネスシーンの常識やマナーなどを、遅れて学ぶことを理解しておくことです。

また、個人差はあるので決めつけることはできませんが、卒業後の就職先の選択肢は狭まってしまいます。

特定分野の専門性の高い場所へ就職できる可能性はありますが、まったく新しい分野へのチャレンジはしにくくなるかもしれません。

工学部学部卒のデメリット

学部卒で就職する道を決める場合のデメリットは、研究職を希望してもなかなか就きづらいことがあげられます。

修士卒より専門性が乏しいため、高度なスキルが求められる研究職へ配属される可能性は低くなるでしょう。

大手企業の研究職では、大学院修了を応募条件に設けるところが目立ちます。

もし研究職としての道を進みたいのなら、大学院進学を検討しましょう。

また、給与面では大学院修了者よりも初任給・基本給が低めなのもデメリットです。

金額としては月々数万円程度でしかありませんが、長い目で見れば差がついてきます。

工学部出身者が就活を成功させるポイント

工学部出身者がこれから就職活動を繰り広げるにあたって、どのようなことをポイントにしながら進めていけばよいのでしょうか。

ここでは、工学部出身者が就職活動を成功に導くためのポイントを紹介します。

主に以下の内容です。

- 電気主任技術者

- 無線技術士

- 電気工事士

- ITパスポート

- 基本情報技術者

- 情報セキュリティマネジメント

志望する企業は大手だけにこだわらない

志望する就職先の規模に惑わされないようにしましょう。

大手企業や有名企業ばかりにこだわるのではなく、広い視野で自分がやりたいフィールドを選択するほうがやりがいを感じるからです。

大企業への就職は安定している印象ですが、実務ともなると自分にマッチするかどうかは不透明です。

大手ならではの社内慣習もあり、不自由さを感じる場合も考えられるでしょう。

中小企業やベンチャー企業でも、優秀な既卒者を求めています。

限られた企業に固執するのではなく、可能性を秘めた企業に目を向ける気持ちが大切です。

職種は広い視野で見る

先述した大手にこだわらない就活とも関連しますが、専門分野以外の企業や職種も検討してみる価値があります。

理系・文系のこだわりも捨てて、どのような職種がやりたいのかを基準にするということです。

理系の既卒者であれば、あらゆる技術職の分野で求められています。

例えば、以下のような職種に着目してみてもよいでしょう。

- 生産管理、構築などの製造業

- 車両や家電などの機械製品の設計

- 専門的知識を生かした営業職

工学部出身者がやるべき就活ステップ

ここでは、就活をスムーズに進めて成果を得るための、簡単なステップを紹介します。

流れ自体は、工学部出身者だけの特別なものではなく、就・転職を考えている人がやっておくことをおすすめする基礎内容です。

改めて確認しておいてください。

- 自己分析をしっかりしておく

- 業界研究をする自分の研究を明確に説明できるようにする

- 学生時代に専攻した研究内容について、わかりやすい形にしておく必要があります。

- 専門的内容を学んできた工学部出身者へは、ES・面接にて研究内容について質問をしてくるはずです。

- 質問への回答に関しては、「なにを研究をし」「どのような専門的内容か」を誰しもが理解できるレベルに説明できるかが評価となります。

- 仮にセールスエンジニア、システムエンジニアのための就職面接であれば、顧客へ説明する職種という特色上、なおさら説明・プレゼン力が問われるでしょう。

- 気をつけておきたい点は、専門用語を使わないようにすることです。

- 世の中のほとんどの人々が専門知識や用語を知りません。

- そのような人々へ、いかにして納得してもらえるよう話せるかが重要スキルになるからです。

-

適した資格を取得しておく

- なるべくなら自分に適した資格を早めに持っていると、就活へ有利に働くことがあります。就活上のアピールポイントになり、その後も役立つからです。

- 各種資格の中には、実務経験がなくても受験可能なものはたくさんあります。

- 余裕があれば在学中、もしくは時間のある時に取得を目指してもよいでしょう。

- ポイントは、志望先の仕事で実務に生きてきそうな資格を取ることです。

- 就活生が取得してほしい主な資格は、以下のようなものがあります。

- 企業研究をする

- インターンに参加する

- 企業説明会に参加してみる

自己分析をしっかりしておく

工学部出身者に限ってはいませんが、就活生にとって自己分析は大切な取り組みです。

方法はさまざまですが、自分の資質・本質が何かを探る点では共通な試みが揃っています。

実施するには、自分で調べて適切な方法を選ぶとよいでしょう。

中でもポピュラーなのが、自分史の作成です。

幼少期・少年期・学生時代などの過去の自分を振り返って、気づいたことを整理します。

他にも、SWOT分析のフレームワークなども効果的です。

Strength(強み)・Weakness(弱み)・Opportunity(機会)・Threat(脅威)の4つの観点から現状を分析し、自分を客観的に判断します。

自己分析によって、自分がなぜ工学部に進み、得た知識を今後どう生かしたいのかを知ることがポイントです。

業界研究をする

自分が志望する分野の業界研究を欠かさないようにしましょう。

自分が思うよりも先に、なるべく早く就活をスタートさせる必要があります。

とくに工学部出身者への就職先の間口は幅が広いため、志望の業界を絞るのが得策です。

自分が望んでいる分野の業界研究を始めるのがおすすめです。

自分の専門や得意な部分と、その業界とがマッチできそうか、身につけた知識を生かせるフィールドなのかを見極めていきましょう。

企業研究をする

志望する業界をある程度見極めたら企業研究に入ります。

その業界の中のどの企業に進路を向けたいでしょうか。

業界内での立ち位置や、自分のスキルや考えが企業理念などに近いものなのかを確かめておくことです。

企業研究のポイントは、特定の1社だけを調べて満足しないことを心がけてください。

一つの企業だけを調べたところで、業界全体の本質を捉えることは無理です。

競合他社と比較検討をし、有力候補を探すとよいでしょう。

企業研究で押さえておきたい箇所は、企業理念、社風、業界内の位置、特有な強み、勤務地、給与、福利厚生、キャリアパスなどです。

インターンに参加する

機会があればインターンに参加することをおすすめします。

開催期日などは各企業にもよりますが、概ね毎年6月頃から冬にかけて多数が実施する傾向です。

その企業の雰囲気をつかめるので、自分の志望動機や条件などに、働き方が合うか体験してみましょう。

インターンの方式も企業によりけりで、1day開催の場合もあれば長期インターンを行う企業もあります。

インターン自体は就活にて必須ではありません。

しかし企業の中には、インターンに参加した就活生を優先的に内定の検討をするところもあります。

企業説明会に参加してみる

採用情報の解禁とともに、企業説明会へ参加することをおすすめします。

業界研究や企業研究をおこなうことで、一定の企業の候補があがってくるはずです。

候補となる企業の説明会に赴いて、本選考へ進むルートを考えるとよいでしょう。

主に企業説明会には、合同説明会・個別説明会の2種類があります。

複数の企業が集まっておこなう説明会は、幅広く情報収集ができるメリットを持っています。

一方、個別説明会は、特定企業の説明をじっくり聞けるのがメリットです。

具体的な志望が決まっていない状態なら合同説明会に伺い、その後、個別説明会に参加する流れが理想となるでしょう。

または、状況によって使い分けて参加するのもおすすめです。

企業説明会の日程・開催スケジュールは企業によって決まっているため、自分の都合を考えてスケジューリングしましょう。

まとめ

専門性が高いことから就職先を選びやすい工学部ですが、選択肢が非常に多いだけに、なかなか自分に合う業界や職種を見つけられない人も多いようです。

就職先を決めるためには、まずは代表的な業界と職種について知ること

注意点に気を付けつつ、早めの就活スタートで希望の就職先を見極め、明確な目標をもとに準備を進めていきましょう。