【業界研究】化粧品業界を徹底研究!現状と未来予測・メリットやデメリットを紹介

2023年12月27日更新

はじめに

就活を成功へ導くためには業界研究を始めることが大切です。

希望する業界の業務の流れや特徴を事前に知っておくことで、入社して以降、現実的なギャップで悩まされずに済むでしょう。

一定の分野や企業で長く仕事を継続したいと考えるのなら、業界全体の現状や未来を見据えることが大切です。

そこで、ここでは化粧品業界への就職を考えている就活生へ、主な概要や業務の実態など、就活に役立つ情報について紹介します。

この記事では、以下の主旨を理解したい就活生を対象にした内容です。

- 化粧品業界とはどのような仕事をするのか?

- 化粧品業界への就活難易度はどの程度か?

- 化粧品業界の選考対策について

化粧品業界に興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の結論

化粧品業界は、一時的に景気が落ち込んでいます。

しかし、徐々に回復傾向がみられ、海外進出や新しい試みをスタートさせ始めました。

ECサイトなどでのインターネットを利用した販売方法も増えています。

就職に関する学歴フィルターはほとんど存在しません。

ただし、有名な大手企業には高学歴な卒業生が目立つ傾向です。

開発や研究所への配属は、薬学部卒、工学部卒などの理系に限定されます。

美容部員の場合は、少なくとも短大卒以上の条件が目立つようです。

選考対策としては、志望動機の明確さやその企業を選んだ理由、将来的ビジョンを説得力ある形で示せるかにかかってくるでしょう。

化粧品業界の主な概要

化粧品業界は、文字通り「化粧品」の開発から製造販売にいたるまでを手掛ける企業と、それに関連する企業すべてを示します。

化粧品の種類は多種多様で、細かく商品が分類されているのが特徴です。

例えば、化粧水や洗顔料といった肌コンディションを保つスキンケア化粧品があれば、口紅などのメイクアップ化粧品などがあげられます。

他にも、シャンプー・リンスなどのヘアケア化粧品、ボディークリームなどのボディーケア化粧品、香水などのフレグランス化粧品なども該当するでしょう。

また、入浴剤や歯磨き剤でも化粧品メーカーが手掛けている事例があるほどです。

本来は、女性の美を追求するためのコスメ用品が主流でしたが、時代の流れやニーズに伴い、男性用ケアの商品やヘルスケアの商品開発も増えてきました。

化粧品業界の現状は?

2020年以降から国内需要が大きく落ち込んでいる

近年の化粧品業界は、かなり需要が落ち込んでいます。

かつて、化粧品は景気の影響を受けない分野とされてきました。

GDPの成長とともに消費者も増えて、安定成長型の市場だとする評価です。

右肩上がりの傾向は、2019年度に過去最高を記録しました。

ところが、新型コロナウイルスによる影響に伴ったインバウンドの激減で、2020年より国内需要は急激に下落しています。

参考:大塚商会|化粧品業界の今後はどうなる? 現状や課題、最新の動向をご紹介

DXなどのデジタルへのシフトが急務となる

化粧品業界ではDXの導入に力を注いでいます。

これまで、デジタルとは相性が合わないというレッテルが張られた業界といえるでしょう。

それは、化粧品そのものが直接触れることや香りを実感する感覚的な商品のため、デジタルと結びつけるのは難しいと思われていたからです。

また、個人情報や購買履歴などをメーカーで共有されてこなかった歴史があり、なかなかEC化が進んでいませんでした。

しかし、長年の業界の慣習は、コロナ禍によって状況が一変し始めています。

外出自粛などで店舗へ直接赴けないお客に対し、販売機会を取り戻すようEC化が進んできました。

参考:内田洋行|デジタルシフトが進む化粧品業界の動向と今後の展望

化粧品業界の未来は?

引用:pixabay「口紅」

アフターコロナにより回復傾向にある

2022年にコロナが5類に引き下げられ、国内化粧品需要は回復傾向にあります。

外出規制が緩和され、それに伴い口紅を中心にメイク用品の売上が伸びている傾向です。

中でも、ドラッグストアなどで展開する低価格帯商品は好調で、訪日外国人の受け入れ再開も後押しし、インバウンド需要も回復傾向となっています。

マスク着用ルールの緩和で、メイクアップのニーズが次第に高まり、化粧品全体の売上は好調に推移している最中です。

参考:マナミナ|化粧品業界の最新動向は?新たな展開やマーケティング事例を紹介

世界的にもスキンケアの分野がますます注目される

スキンケアに対応した化粧品がますます売れるだろうと予測されています。

アジア圏全体では、新型コロナ禍以前よりスキンケア化粧品に消費する人が多く、日本もその渦中にいる現状です。

そのため、日本の化粧品が輸出しやすい環境になってきました。

スキンケアへの関心はますます高まっています。

参考:経済産業省|市場にあわせた商品開発と販売チャネルの開拓がカギ

化粧品業界の職種は?

化粧品業界にはどのような職種があるのかは、なかなか想像しにくいものです。

実は、あらゆる側面から種別化している特徴が見受けられます。

美容部員

化粧品業界にて花形ともいえる職種は美容部員です。

主に百貨店などで、自社製品を店頭販売している姿を見る機会が多いでしょう。

お客の肌状態をチェックし、相応しい化粧品を探したりアドバイスをする仕事です。

店頭業務なので、清掃業務、商品の仕入れ、顧客管理なども仕事として含まれます。

華やかなイメージですが、接客業としての地道な努力を要し、美容知識や商品知識も併せて勉強し続けることになるでしょう。

通常の美容部員は化粧品メーカーに所属していますが、百貨店や小売店そのものに所属するスタッフも含まれます。

企画・マーケティング

化粧品のトレンドを決定させるのに重要な職種が企画・マーケティング分野です。

企画立案、商品の販売戦略を考えて、業績アップをさせる役目を担っています。

また、市場調査で消費者の動向を探り、商品の打ち出し方を検討するのも業務の一つです。

誰にどのような商品をアピールすべきか、ターゲット層を絞りながら商品開発をします。

企業の方向性やカラーを決定させる重要なポストなので、マーケティングの知識や経験、消費者心理を判断できるスキルが必要です。

研究・開発

新しい化粧品の開発と研究を行うのが研究・開発の部署です。

新商品作りと併行し、既存製品の改良も加え、消費者が安心できる製品作りをします。

化粧品業界の研究・開発の分野だけは、理系専門職の採用が中心です。

仮に、危険物取扱者乙種4類、国内化粧品管理人、上級・中級バイオ技術者認定試験といった専門的資格を所持していると、採用に有利な働きかけになるかもしれません。

化粧品は肌に直接触れるものなので、副作用や事故が起こってしまう可能性もあります。

そのため、顧客の生活に直接影響を与える、重要な役割を担っている職種です。

営業

どのような業界にもある営業職は、化粧品業界でも重要な役割を持っています。

自社の製品の提案を行い取引を成立させる仕事です。

地域別、チャネル(流通経路)別に分かれて、大手百貨店、スーパー、ドラッグストア、美容室、化粧品専門店などで営業展開をしています。

例えば百貨店では、売り場の開拓から始まり、百貨店側と売上や在庫管理の打ち合わせをするといった業務です。

現場にいる美容部員や販売店スタッフへの販売促進フォローも含め、自社製品の売上を伸ばすのに重要な仕事を行います。

生産部門

生産部門は化粧品の製造を行います。

製造に必要な素材や原料、設備などを整え、新規製造ラインの管理なども仕事の一つです。

提案された新製品について、技術開発を直接行う部署でもあります。

また、生産管理によって過度な在庫を防いだり、品切れを防ぐための仕入れ予測をするのも業務です。

品質管理

品質管理は、製品を生成する原料などの品質管理を行う業務です。

化粧品の場合、医薬部外品などのように医薬品に近い製品もあります。

それらが、消費者に渡ってから安心して使えるための管理をするのが仕事です。

製品に含まれている成分が薬事法に触れていないか、厳しいチェックを行っています。

総合職

化粧品業界での総合職は2つに区分されます。

各々、事務系総合職と技術系総合職です。

事務系総合職

化粧品が製品化する前に、広告デザイン・パッケージデザイン・キャッチコピーなどを作成する業務です。

他にも、人事や経営管理を担当する場合もあります。

技術系総合職

技術系総合職の場合は研究・開発とほぼ類似してきます。

品質管理検査なども加えて「総合」と名付けている企業もあり、すべて分野に精通した広い視野が必要です。

海外事業部

近年、化粧品業界の海外事業展開は珍しくありません。

そのため、海外事業部を置くようになった企業が目立ってきました。

主な業務は海外営業で、代理店や量販店の開拓から、製品の販売や管理まで行います。

日本製の化粧品について海外が高評価していることで、進出も含めた海外向けのアクションは注目されていくことでしょう。

化粧品業界の市場規模・推移

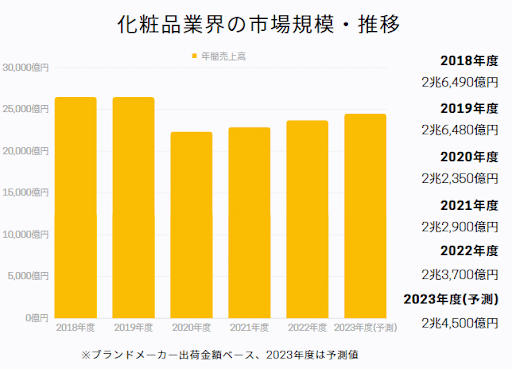

株式会社矢野経済研究所が調査した国内化粧品市場の推移では、消費者が外出機会を増やすといった理由から、回復傾向へと進んだことを明かしています。

2022年度の国内化粧品市場規模を見ても、前年度比で103.5%、2兆3,700億円の規模へと拡大してきました。このまま順調な予想として2023年度には、2兆4,500億円まで見込めるとしています。

絶頂期の2018〜2019年の値にはまだ届かないものの、2022年10月からの政府による個人旅行の受け入れ、査証免除措置の再開などを実施したことで、インバウンド需要の回復の兆しが化粧品業界にも表れています。

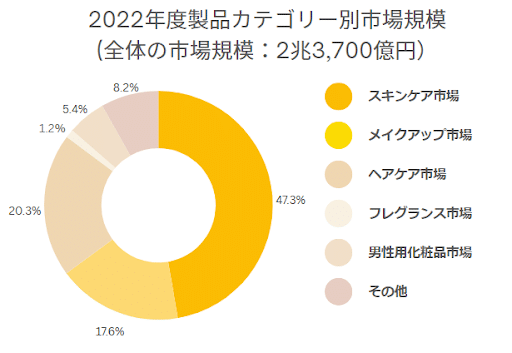

また、化粧品の各カテゴリー別に見ると、スキンケア市場が大きく成長をし始め、全体の構成比47.3%(1兆1,200億円)を占めています。以下、ヘアケアが20.3%(4,810億円)、メイクアップが17.6%(4,170億円)、男性用化粧品が5.4%(1,290億円)、フレグランス化粧品が1.2%(292億円)です。

参考:矢野経済研究所|化粧品市場に関する調査を実施(2023年)

化粧品業界の売上高ランキング

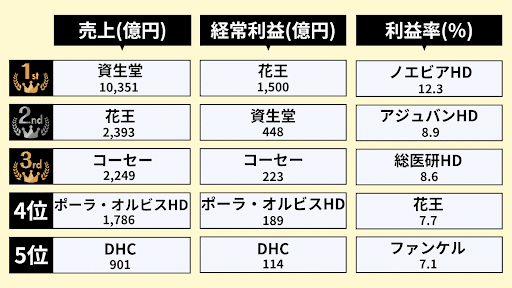

化粧品業界での総売上から見ると、資生堂が1位となります。

次いで花王、コーセーという順位です。

ところが、経常利益の側面から見れば花王が1位、資生堂が2位、コーセーが3位となり、しかも数値的に、花王が2位以下を大きく引き離しています。

また、利益率で見ると総売上のベスト5に入っていないノエビアHDが、化粧品部門に限定するとナンバー1という結果です。

売上が高い企業はビジネスの規模が大きいことによります。

しかし、ビジネスの付加価値を測るには、利益率の高さにも注目する必要があるでしょう。

企業規模で考えるか、その企業の得意分野で考えるかにより、就職活動での企業選びのポイントになります。

参考:就職エージェントneo|【2023年最新】化粧品業界の動向2選!仕事内容や志望動機・自己PRのポイントも紹介

化粧品業界の大手企業紹介

ここでは、化粧品業界にて売上の上位を誇る、代表的な5社について紹介します。

- 資生堂

- 花王

- コーセー

- ポーラ・オルビスHD

- DHC

1.資生堂

![]()

資生堂は、1872年に日本初民間洋風調剤薬局として創業した化粧品メーカーの老舗です。31種類以上のブランドを立ち上げ、アジア圏での化粧品業界No1の売上を誇っています。

展開ブランドは4つのカテゴリーに分類され、「プレステージ」「プレミアム」「インナービューティー」「クオリティーオブライフ」と銘打っているのが特徴です。

現在は世界120カ国に子会社を所有しています。

2.花王

![]()

花王は、本来では石鹸や洗剤を製造販売する企業として知られてきました。

化粧品の発売にも踏み切ったのは、1982年「花王ソフィーナ」シリーズからです。

それ以降の業績は好調で、2006年にカネボウ化粧品をグループ傘下に入れました。

花王ブランドは71種類あり、カウンセリングとセルフという2種類に分類されています。

また近年では、「DEW」というブランドを立ち上げて、AIによる最適な商品選びができるサービスを開始しました。

3.コーセー

コーセーは、1946年に設立された化粧品専門の企業です。

1968年には、海外拠点として香港に進出するなど積極的にグローバル化に着手していて、現在世界に12グループを展開しています。

特徴は、原材料調達から製造までのすべてを徹底管理するポリシーを持っていることです。

品質管理については、他社をしのぐほど厳格であるとされています。

現在のコーセーは71のブランドが立ち上がっていて、「HIGH-PRESTIGE」「PRESTIGE」「COSMETARIES」と呼ばれる3つの領域に分類しながら展開中です。

高級ブランドからコンビニエンスストアの店頭でも入手できる商品まで、バラエティに富んだ商品を開発しています。

4.ポーラ・オルビスHD

![]()

ポーラ・オルビスホールディングスは、ポーラ化粧品、オルビスの2社による企業です。

双方の持っている顧客層、その幅広さを生かした展開をしています。

元々ポーラでは高単価な商品によるハイグレードさをメインとし、オルビスは中価格のミドル市場をターゲットにしていました。

それ以外に、「ジュリーク」と呼ばれる海外展開のブランドを持っています。

双方の企業の利点を生かし、多くの顧客の要望に対応できるブランドを展開中です。

5.DHC

他の化粧品メーカーとは違って、DHCはかなり異色な業種から台頭してきた企業です。

元々は1972年、洋書の翻訳委託業をスタートさせ語学教材販売や翻訳家育成の通信教育を主に行っていました。

現在では化粧品・サプリメントの製造販売を中心に展開しています。

DHCの場合、店舗展開は一切行わず、すべてECショップでの通信販売なのが特徴的です。

健康食品だけでも取扱品目は100種類を上回り、美容・健康食品の通販売上では業界トップクラスにまで成長を遂げています。

化粧品業界で働くメリット

常に華やかなイメージがする化粧品業界です。

そのため、メリットは顕著に表れてきます。

化粧品業界に就職して働く場合、とくに以下の2つのメリットを感じるでしょう。

- トレンドに敏感になれる

- 接客のマナーが身につく

1.トレンドに敏感になれる

化粧品業界は、社会の動向やトレンドと関係が深い仕事です。

時代のトレンドの予測や、自分たちで作り上げることも可能なのがメリットになります。

営業職や販売職なら顧客との接点も多く、最新の流行に触れる機会が増えることでしょう。

周囲に美意識の高い人が多く、自然と美容や化粧品に特化した会話も増えていきます。

化粧品とも関連したファッションやアートへの関心も高い傾向があり、流行の最先端を意識しながら働けるのも特徴です。

2.接客のマナーが身につく

化粧品業界で働くようになると、社会人として適応できる接客マナーが身につきます。

とくに美容部員として採用された場合、店舗へ来店したお客への化粧品販売がメインです。

肌トラブルやメイクの悩みについて、お客と対面で話しをする機会が多くあります。

ただ商品を売るだけの接客ではなく、密接に相手を考慮し問題解決の提案をする仕事です。

言葉使いや態度、それに実際に化粧品を使って効果が期待できることを、自らも美的な意識を保ちながら示していく必要があります。

化粧品業界で働くデメリット

引用:pixabay「化粧品」

化粧品業界への就職では、メリットだけではなくデメリットも知っておくことが重要です。

職業上特有なものもあれば、一般的な社会人が感じやすいデメリットも存在します。

就活では、メリットだけで判断せず、自分の適性も考えながら正しく決定しましょう。

化粧品業界にて起こり得るデメリットには下記のようなものがあります。

- 目標やノルマ達成を意識する必要がある

- 女性中心の職場ならではな人間関係である

1.目標やノルマ達成を意識する必要がある

化粧品業界は、当然ながら商品の売上がすべてです。

業績を伸ばすために、各部署やポジションでは売上目標やノルマ達成の目安があります。

美容部員は、店舗での売上目標と、個人ノルマが課せられることも考えられるでしょう。

数字を意識しながら働く必要があり、プレッシャーを感じるのがデメリットになります。

ただし多くは、ノルマ達成できないからとペナルティを課されるケースはないでしょう。

減給や現品を購入させられるなどのマイナスなルールなども、健全な職場ならあり得ません。

2.女性中心の職場ならではな人間関係である

比率でいえば、化粧品業界は女性が多い職場です。

中でも美容部員は、ほとんどが女性中心の職場となっています。

しかも、美を追求する現場であることから、美意識の強い女性が多い傾向です。

女性中心の人間関係で円滑に馴染める人物なら適応できる業種といえます。

仮に普通の男性が入り込むためには、女性心理を理解できることと精神的タフさが必要かもしれません。

男女関係なく、人間関係が原因になって辞めてしまうことも考えられます。

ただし、これもすべての職場が悪い環境というわけではありません。

どう感じるかは個人差もあるので一概には言い切れないことです。

ある程度の職場環境について、企業によっては職場見学などの機会が設けられ、就職前に垣間見ることもできるでしょう。

もし、勤続年数が長い職場であれば、働きやすい環境だと想像しやすいはずです。

化粧品業界への就活を成功させるためには

就活を理想的に進めるためには、希望業界に関係なく対策を立てる必要があります。

とくにESの書き方、面接試験対策の2つは基本なので、計画的に確立しておくことです。

その際、自分の希望する業界とマッチするよう志望動機をまとめておくことと、受ける企業の特色ごとに、口頭で発言できるよう取り組む姿勢が大切でしょう。

志望動機の要素を精査しておく

ESを作成する際や面接試験の現場では、必ず志望動機は確認されます。

化粧品業界に限らずあらゆる企業で、入社理由を聞くことは常識だと考えておきましょう。

志望動機作成のポイントは、「なぜ化粧品業界で、その企業なのか」を自分なりに納得できていること、かつ説得力があるかです。

考え方の一例として、普段使用する化粧品で気持ちが前向きになれたなどの経験談から入り、多くの人に伝えたい動機になったことなどがよいでしょう。

その上で、なぜその企業を志望するのかは、企業理念や事業形態といった特徴をあらかじめサイトで調べて、競合他社と差別化した理由を考えておく必要があります。

求められている人物像を研究する

化粧品業界では、今どのような人物が求められているのかを研究しておきましょう。

多くの場合は、企業HPにスローガンやミッションが掲載されているはずです。

その文面から予測できる人物像を、自分で整理しておく必要があります。

近年、アフターコロナにより、化粧品業界は大きく変動していく傾向です。

移り変わる消費者ニーズを占い、どのような方向性なら需要が増えるのかを、各企業も模索しています。

海外に市場を広げる活動も、ほぼ必須といえるでしょう。

以上のような変化に柔軟な対応ができる人物になれるかにかかっています。

構成をフレームワーク化しておく

企業研究と自己分析をしながら、ESや面接で伝えたいことが決定したら、構成を考えてそれに準じた回答を用意していきます。

文章構成の基本は、相手を意識してシンプルに伝えることです。

以下のような構成例が典型になるでしょう。

- 志望動機(一言で)

- 具体的理由(過去の経験、業界・その企業との関係性)

- 入社後になにをしたいか

これら3点に則って、以下のような事例を参考にしてみてください。

1.志望動機(一言で)

私が御社を志望した理由は、一言で「自分らしい生き方を見つけられる人を、一人でも多く増やしたい」からです。

2.具体的理由(過去の経験、業界・その企業との関係性)

子供のころから肌が弱く、中学生時代からはニキビに悩まされてきました。

ある日、御社のスキンクリームと出会い軽い気持ちで使ってみたところ、ニキビが解消されるようになったのです。

そのおかげで、自分にも自信が持てるようになりました。

この経験で、御社の製品に救われて生き方が変わることができると知り、同じように悩む人々のために仕事がしたいと思ったからです。

3.入社後になにをしたいか

大きなテーマとしては、消費者視点でのモノづくりです。

子供や学生からでも安心して使用できる化粧水やクリームの企画・開発をしてみたいと考えています。

きっと今も、思春期のニキビで悩む子供たちがいるはずなので、彼らの悩みの解消ができることが夢です。

その他に考えられるES・面接時での質問事項

1.当社の魅力は何だと思いますか?

御社の魅力は、化粧品業界を代表する企業で、連続売上トップの業績にあると考えてます。

本来は老舗ともいえる他社の方が強いイメージを持っていましたが、近年での御社のサービス展開は他社が思いつかない斬新さにあるでしょう。

その成果として売上が向上しているのだろうと判断しました。

若い世代からの関心度も高く、今後はグローバルに広がる気配を感じます。

2.自分の性格を一言で表すと?

私は、負けず嫌いな性格です。

中学から大学を通じて、バスケットボール部にて活動を続けてきました。

常に優勝を意識した強豪校のクラブだったため、戦略的な練習が多かった印象です。

それにチームを一丸とするためのリーダーシップを要求する環境でもありました。

御社は業界で常にトップを保持する企業と考えています。

自分の経験にもリンクすることや、モチベーションを維持しやすい環境に思えました。

負けず嫌いな性格は、今後も業界トップを貫くのに活かせる資質ではないでしょうか。

以上のように、質問に対する結論をはっきりと答え、その理由と具体例を自分の経験から引用し、最後に入社後の未来像を印象付けられる回答を心がけてみましょう。

また、具体的な面接対策を紹介している記事などが他にありますので、是非合わせて読んでみてください。

まとめ

化粧品業界は、主に女性の美を追求して商品の研究・開発を続けてきました。

長い歴史を持つ企業もあればECサイトに特化して参入してくる企業もあり、多種多様な様相を見せ始めています。

コロナ禍では売上が落ち込みましたが、近年は回復傾向です。

また、海外進出や男性化粧品の着手に積極的な企業も目立ってきました。

極端に難易度が高い業界ではありませんが、それなりに高学歴者が目立つことや、美に特化したセンスが要求されます。

興味のある人は検討してみてはいかがでしょうか。