就活でニュースをチェックするべき理由とポイントを解説

2024年8月26日更新

はじめに

「ニュースって就活にどう役立つの?」

「面接で最近のニュースについて聞かれたら、どうしよう…」

そんなモヤモヤを抱えている就活生は多いでしょう。

ニュースは就活とは切っても切れない関係です。

最新のニュースを把握しているかどうかが、選考を左右する場合もあります。

というのも、ニュースは企業研究から企業面接に至るまで、就活すべての場で活用できるからです。

就活が始まる前に、ニュースを読む習慣を身に付けておくことは非常に重要です。

「すでに就活が本格化してしまっている…」という方も、今からでもニュースをチェックするようにしましょう。

この記事では、ニュースが就活に役立つ理由から、面接での鉄板質問「最近の気になるニュース」への対策まで解説します。

この記事は以下のような方に向けて書いています。

- 就活になかなか身が入らない方

- ニュースを見る習慣がない方

- 面接で「気になるニュース」を聞かれた時の対策を知りたい方

- 就活を有利に進めたい方

この記事を読めば、ニュースを就活に活かすことで選考をより有利に進めることができるようになるでしょう。

ぜひ最後までチェックしてください。

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

なぜ就活生はニュースをチェックするべきなのか

まず、なぜ就活生はニュースをチェックする必要があるのかを深堀りしていきます。

前述したとおり、企業研究から面接に至るまで、すべてのプロセスで重要になってくるのがニュースです。

具体的にどのように役立つのでしょうか。

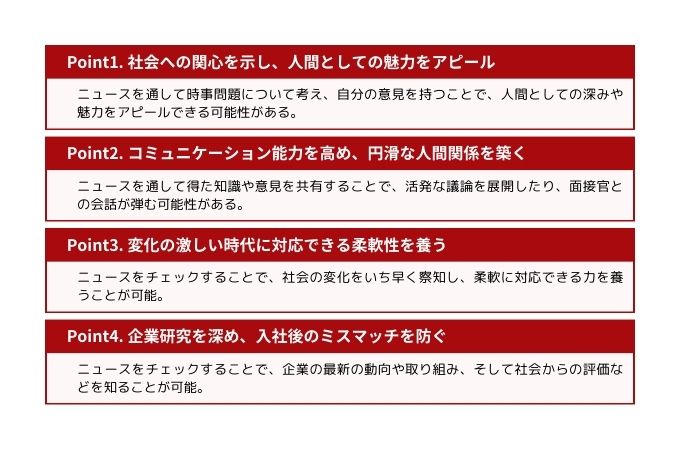

社会への関心を示し、人間としての魅力をアピール

企業は、単に知識やスキルを持っている就活生を求めているのではありません。

社会の一員としての自覚を持ち、広い視野で物事を捉えられる人材を求めているのです。

ニュースをチェックしていれば、社会への関心を示し、成長意欲があることをアピールできる絶好の機会となります。

面接では、「最近の気になるニュースはありますか?」という質問をよくされます。

この質問は、あなたの情報感度や思考力だけでなく、社会への関心度を測るためのものでもあるのです。

ニュースを通して時事問題について考え、自分の意見を持つことで、人間としての深みや魅力をアピールできるでしょう。

コミュニケーション能力を高め、円滑な人間関係を築く

ニュースは、コミュニケーションの潤滑油としての役割も果たします。

共通の話題を持つことで、初対面の人とも打ち解けやすくなり、円滑な人間関係を築けるツールとなります。

特に、グループディスカッションや面接では、他の就活生や面接官とのコミュニケーションが重要です。

ニュースを通して得た知識や意見を共有することで、活発な議論を展開したり、面接官との会話を弾ませたりできます。

また、ニュースを通して様々な価値観や意見に触れることで、多様性を理解し、尊重する姿勢を育むことが可能です。

これはグローバル社会で活躍するために不可欠な能力であり、企業からも高く評価されるでしょう。

変化の激しい時代に対応できる柔軟性を養う

現代社会は、技術革新やグローバル化など、変化のスピードが加速しています。

企業は、このような変化の激しい時代に対応できる柔軟性を持った人材を求めています。

ニュースをチェックすることで、社会の変化をいち早く察知し、柔軟に対応できる力を養うことが可能です。

新しい技術やトレンド、社会問題など、様々な情報に触れることで、視野を広げられます。

また、変化に対応するための思考力を鍛えることが可能です。

さらに、ニュースを通して様々な業界や企業の動向を把握することは、将来のキャリアプランを考える上でも役立ちます。

社会の変化を理解し、自分の強みや興味関心に合ったキャリアを選択することで、充実した職業人生を送ることが可能です。

企業研究を深め、入社後のミスマッチを防ぐ

企業研究は、入社後のミスマッチを防ぐために非常に重要です。

しかし、企業のホームページやパンフレットだけでは、企業の本当の姿を理解することは難しいでしょう。

ニュースをチェックすることで、企業の最新の動向や取り組み、そして社会からの評価などを知ることが可能です。

これにより、企業の文化や価値観、将来性などをより深く理解し、自分に合った企業かどうかを見極めることができます。

面接では、企業に関するニュースについて質問されることもあります。

ニュースを通して企業のことを深く理解しておくことで、面接官に好印象を与え、入社への意欲をアピールできるでしょう。

ニュースは、就活を成功させるための強力な武器です。

日頃からニュースに触れ、情報感度を高め、企業研究や面接対策に役立てていきましょう。

面接で聞かれる「気になるニュース」を答える際に意識するポイントとは

「最近気になるニュースはありますか」は、面接でよくある定番の質問です。

この質問は、情報感度や思考力を問われ、合否を左右する重要な要素となるのです。

就活における最難関とも言えるこの質問への回答は、あなたの印象を大きく左右します。

では、「気になるニュース」に答える際に意識すべきポイントとは何でしょうか。

以下で詳しく解説していきます。

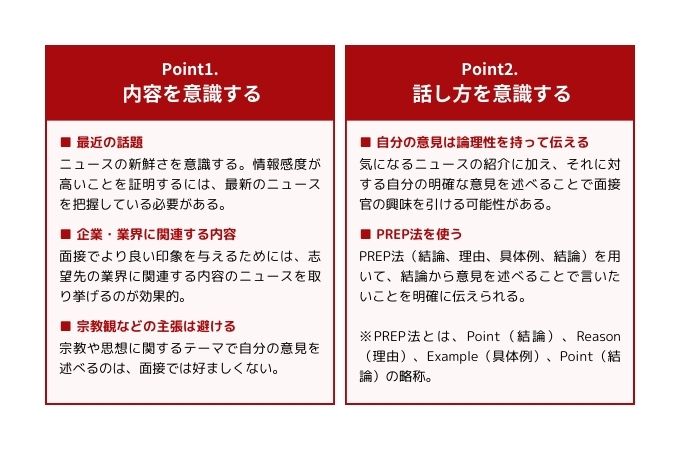

内容を意識する

「気になるニュース」を効果的に伝えるには、ニュースの内容選びが重要です。

日頃の情報収集度を示すこの質問では、以下のポイントを意識して内容を準備することで、面接官に好印象を与えられます。

「気になるニュース」を述べるうえでまず重要となるのが、ニュースの内容です。

以下の点に注意してあらかじめ内容を作っておけば、面接官に良い印象を与えられます。

- 最近の話題

- 企業・業界に関連する内容

- 宗教観などは避ける

最近の話題

ニュースを選ぶ際には、ニュースの新鮮さを意識しましょう。情報感度が高いことを証明するには、最新のニュースを把握している必要があります。

例えば、2024年8月5日に日経平均株価が過去最大の下げ幅を記録したニュースについて話すとしましょう。

このニュースを取り上げる際、原因には注意してください。

原因を「コロナショック」や「世界的な供給網の混乱」などとしてしまうと、情報収集能力に疑問を持たれてしまいます。

株価暴落の主因は、新NISAを始めた個人投資家などのパニック売りだと報じられています。

日銀の政策変更や米国の雇用統計なども背景として指摘されているのです。

このようにニュースは日々更新されており、企業は最新情報を基にした意見を求めています。

面接当日の朝にニュースをチェックし、必要であれば話す内容をアップデートする柔軟性が大切です。

常にアンテナを張り、最新の情報に基づいた発言を心がけましょう。

ニュースを選ぶ際には、ニュースの新鮮さを意識してください。

情報感度が高いことを証明するには、最新のニュースを把握している必要があります。

例えば、新型ロナウイルスの対応に関するニュースについて述べるとしましょう。

その際、感染者の数が先月の情報を基にしたデータだと、現在の感染者数と全く異なる可能性があります。

となると最新データとは言えず、日頃からの情報収集力が疑われてしまうでしょう。

面接官に不安を与えてしまうことになります。

ニュースとは日々更新されていき、企業が求めているのは最新のニュースを基にした内容です。

面接日の朝に見た情報が、事前に用意したものと違っていれば、当然変更しなければなりません。

ニュースには常にアンテナを張っておき、自分の話す内容と整合性が取れない状況にならないようにしてください。

企業・業界に関連する内容

面接でより印象を与えるには、志望先の業界に関連するニュースを選びましょう。

社会問題への言及も情報収集能力を示しますが、業界特有の話題は、企業の一員である面接官の関心を強く惹きつけます。

業界が直面する課題やその企業への影響、具体的な対策を提示できれば、貢献意欲の高い人材としてアピールできます。

志望企業や業界に直接関わるニュースを選び、その影響や展望を語ることがポイントです。

そうすれば、自ずと面接官の興味を引き、高評価を得られるからです。

面接でより良い印象を与えるためには、志望先の業界に関連する内容のニュースを取り挙げるのが効果的です。

誰にとっても当てはまる社会的な問題について述べてももちろん良いですが、内容が良いことが前提です。

内容が良ければ、十分情報収集ができていることが伝わるでしょう。

とはいえ、社会的な問題と業界に関連する問題では、面接官に対するアピールに差が出てきます。

業界に関連する問題は、企業の一員すべての人が抱えている問題でもあります。

その問題による企業への影響や、それに対する対策は、面接官にとっても興味深い話です。

企業が直面している問題を正確に分析し、解決策を提示できれば、企業に貢献できる人材としてアピールできます。

そのため、気になるニュースには、企業や業界がより直接的に関わっている内容を取り上げるのがおすすめです。

そのニュースにより、今後どのような影響があるのかを述べることができれば、面接官の興味を引きます。

より高評価を得ることができるでしょう。

宗教観などの主張は避ける

面接では、宗教や思想に関するニュースを取り上げ、個人的な主義主張を展開するのは避けましょう。

採用における不公平や差別につながる可能性があるからです。

面接官から宗教や思想について尋ねられることは稀ですが、自分からそのような話題に触れるのも控えましょう。

過激な思想や極端な意見は、面接官の価値観と相容れない場合、ネガティブな印象を与えてしまいます。

宗教や思想に関するテーマで自分の意見を述べるのは、面接では好ましくありません。

面接官からそのような話を振られることはまずないので、自分からもそういったテーマには触れないようにしましょう。

また、あまりに過激な思想や極端な意見を述べると、面接官の信条に反していた場合に印象が悪くなります。

そもそも評価対象にならないテーマであるため、宗教や思想は評価対象外であることを念頭に入れておきましょう。

話し方を意識する

最後に、ニュースの話し方も重要です。

内容が良くても、話し方が稚拙だったり論理的でなければ面接官を納得させられません。

説得力を持たせるには、以下の2点を意識しましょう。

次に意識しなければならないのは、ニュースの話し方です。

ニュースの内容が良くても話し方が幼稚だったり、論理性に欠けたりしていれば、面接官を納得させることはできません。

そのため、以下の3点を意識することで話し方に説得力を持たせましょう。

- 自分の意見は論理性を持って伝える

- PREP法を使う

自分の意見は論理性を持って伝える

ニュースの紹介に加え、それに対する明確な意見を述べることは重要です。

面接官は情報収集能力だけでなく、思考力や価値観も評価しています。

まず押さえておきたいのは、気になるニュースの紹介に加え、それに対する自分の明確な意見を述べることです。

面接官は情報収集力だけでなく、志望者の思考力や価値観も併せて見ています。

ニュースの概要だけを伝えても、面接官に強い印象を残すことは難しいです。

だからこそ、ニュースに対する意見は、論理的で説得力のある内容にする必要があります。

気になるニュースの概要だけを話したのでは、面接官は物足りなさを感じてしまい、あまり強い印象を与えられません。

ニュースに対する自分の意見は、面接官を納得させられるだけの論理性を持った内容にしましょう。

自分の意見を述べることは、個性や価値観をアピールする絶好の機会です。

しっかりと自分の言葉で主張することで、面接官の興味を引き、他の就活生との差別化を図ることができます。

PREP法を使う

面接での発言に限らず、PREP法を意識すると効果的です。PREP法(結論、理由、具体例、結論)は、結論から述べることで、言いたいことを明確に伝える方法です。

これはニュースの伝え方に限った話ではありませんが、面接で話をする時はPREP法を意識しましょう。

PREP法とは、Point(結論)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(結論)の略称です。

要するに、結論から意見を述べる方法です。

小説などでは起承転結の話し方が用いられます。

ですが、面接で起承転結を基に話をすると、結論が最後に来るので言いたいことが伝わりづらくなります。

また、話している方も話の筋道を途中で見失ったり、話が脱線したりするでしょう。

PREP法なら、結論→理由・具体例→結論の流れで、話の構成が明確になり、論理性も高まります。

面接官も理解しやすくなります。

せっかく良い内容でも伝わらなければ意味がありません。

結論ファーストを意識し、ニュースと意見をわかりやすく伝えましょう。

せっかく内容が良くても、うまく伝わらなければもったいないです。

結論ファーストを意識して、ニュースとそれに対する意見をより分かりやすく伝えましょう。

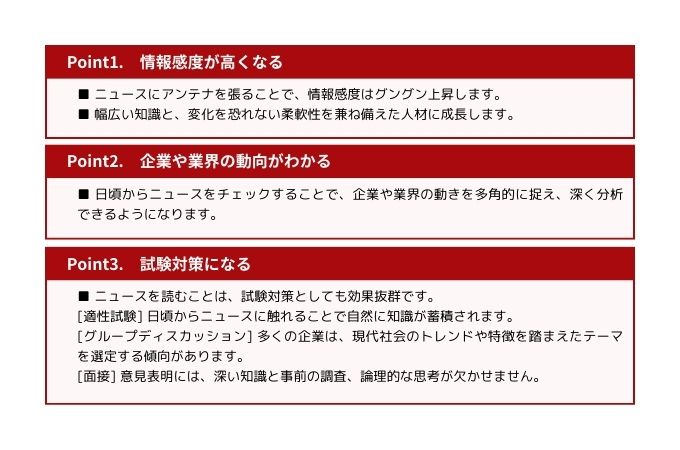

就活でニュースをチェックするメリットとは

「就活でニュース?必要なの?」

「説明会で言われたけど、実際何に役立つんだろう…」

そんな疑問を抱えている就活生は多いでしょう。

ニュースをチェックする習慣がある人もそうでない人も、その重要性について改めて考えてみてください。

結論から言うと、日頃からニュースをチェックしている就活生は、選考で有利になります。

その理由は以下の3つです。

これらのメリットを一つずつ見ていきましょう。

情報感度が高くなる

ニュースにアンテナを張ることで、あなたの情報感度はグングン上昇します。

就活では、この情報感度が大きな武器になります。

企業は、常に新しい情報を取り入れ、変化に対応できる人材を求めているからです。

情報感度とは、例えるなら好奇心のアンテナの感度といえます。

高いアンテナを持つ人は、身の回りの出来事や未知の領域にも常に興味津々です。

最新のトレンドや時代の流れをいち早くキャッチし、自分のものにすることができるのです。

そのような方は、新しい知識やスキルを吸収することに貪欲で、常に成長し続けることができます。

企業にとっては、まさに宝のような存在となるでしょう。

将来、会社を引っ張っていくリーダーとしての可能性を秘めているからです。

ニュースを読む習慣がある人は、自然と情報感度が磨かれています。

幅広い知識と、変化を恐れない柔軟性を兼ね備えたあなたは、企業から引く手あまたの存在となるでしょう。

企業や業界の動向がわかる

ニュースは、就活の必須科目「企業・業界研究」をレベルアップさせる秘密兵器です。

日頃からニュースをチェックすることで、企業や業界の動きを多角的に捉え、深く分析できるようになります。

ニュースを通して、あなたは社会全体の動き、各業界の未来を予測する力を養うことが可能です。

特に近年はコロナ禍の影響もあり、企業や業界の勢力図が大きく変わっています。

ニュースを読むことで、これらの変化の兆候をいち早くキャッチし、将来性のある業界や企業を見極めることが可能です。

試験対策になる

ニュースを読むことは、試験対策としても効果抜群です。

筆記試験からグループディスカッション、面接まで、様々な場面であなたの知識と洞察力をアピールできます。

では、具体的にどのように役立つのか、詳しく見ていきましょう。

適性試験

適性試験は、多くの企業が採用プロセスに導入している試験です。

その中でも、時事問題や一般常識問題は頻出ポイントです。

これらの問題は、日頃からニュースに触れていないと対策が難しいでしょう。

試験直前に参考書とにらめっこなんてことにならないように、今からニュースをチェックする習慣をつけてください。

特に時事問題は範囲が広く、最新情報までカバーする必要があるため、一夜漬けでは太刀打ちできません。

日頃からニュースに触れることで自然に知識が蓄積され、試験本番でも落ち着いて対応できるでしょう。

もし試験が間近に迫っている場合は、焦らずに最新の時事問題をまとめた参考書を活用してください。

最低限の知識をカバーし、自信を持って試験に臨むことが可能です。

「2026年度版 一般常識と時事問題をひとつひとつわかりやすく。 (就活をひとつひとつシリーズ)」などがおすすめです。

グループディスカッション

グループディスカッションは、テーマが発表されるまでドキドキするでしょう。

自由討論型、課題解決型など、どんなテーマが飛び出すか当日まで分かりません。

多くの企業は、現代社会のトレンドや特徴を踏まえたテーマを選定する傾向があります。

SDGsやIT関連など、ニュースでよく目にする話題が出題される可能性も高いです。

日頃からニュースをチェックしていれば、これらのテーマに対する知識や意見を深めておくことができます。

自分の得意分野に関するテーマが出題されれば、具体的な事例やデータを用いて説得力のある意見を展開できるでしょう。

これこそ、他の就活生に差をつけるチャンスです。

面接

面接では「最近の気になるニュース」といった質問が頻出するため、ニュースへの関心は非常に重要です。

この質問は、単にニュースの話題に触れるだけでなく、概要説明と自身の意見表明が求められるため、難易度が高いです。

ニュースに対する意見表明には、深い知識と事前の調査、論理的な思考が欠かせません。

ニュースに関心がない人にとっては、この質問が面接最大の難関となる可能性があります。

まとめ

この記事では、就活におけるニュースの重要性と面接での「気になるニュース」への効果的な対応策を解説しました。

ニュースを読むことは、常識的な知識を得るだけでなく、企業研究や試験対策にも役立ちます。

面接で直接ニュースについて質問された場合、深い知識と明確な意見がなければ、面接官を納得させることは難しいです。

就活の準備段階にある方は、毎日少しずつでもニュースに触れる習慣を持ちましょう。

すでに就活中の方は、参考書や新聞を活用して最低限の情報収集を行い、面接に備えてください。