【採用広報の活動とは?】戦略的採用活動を大解説

2024/9/10更新

はじめに

人材サービス事業を手掛けるディスコが11,865社を対象とし、2019年5月実施した調査によると2020年の採用活動に危機感を抱いている企業は全体の9割に上っています。

少子高齢化による就活生の減少や、内定辞退、早期離職に代表される採用課題はコロナウイルス感染拡大に伴う採用自粛によって顕在化しています。

このため、企業による優秀な人材の獲得競争は年々激しさを増しているのです。

そのような中で、注目されているのが、wantedlyやnoteなどのプラットフォーム上で活用が広まっている「採用広報」の存在です。

自社に適した人材の発見から育成までを手がけ、定着を図る採用広報の意義は大きく、導入する企業が増えているものの、未だ取り入れていない企業も存在します。

本記事では、以下の方々を対象に採用広報の役割や導入の重要性、採用広報の活動におけるポイントについて解説します。

- 採用広報を導入するか悩んでいる方

- 採用広報をしたいけど何をすればよいのか分からない方

- 効果的な採用広報の方法を知りたい方

採用広報を導入することで、効果的な採用活動を展開できますので、ぜひ参考にしてみてください。

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

「採用広報」とは?役割と発信内容

採用広報と一口に言っても、「自社が求める人材を、自社へ応募するよう促す広報活動」全般を指すため、その業務内容は多岐にわたります。

本項では、採用広報の役割と、発信する情報の内容について整理します。

採用広報の役割

採用広報の代表的な業務は、以下の通りです。

- 企業説明会やセミナーを行う(オフライン)

- インターンシップを開催する(オフライン)

- 就活サイトに情報を載せる(オンライン)

上記の業務をはじめとする、採用のために情報を発信していくことや、企画を実行運営していくことは全て採用広報に該当すると言えます。

立ち位置としては、自社の企業風土や商品・サービスに関する情報発信を担務する広報の中で、特に求職者をターゲットとし広報活動を展開するポジションです。

そのため、直接の採用活動は人事担当者が進めていき、「採用広報」は、商品を魅力的に伝えるノウハウを持つ企業広報と連携しながら業務を行っています。

つまり、「企業が求める人物像を齟齬なく、また興味を持ってもらえるような情報発信をするために、広報担当と協力する」という業務が、採用広報に該当するといえるでしょう。

採用広報の役割をより理解するためにも、ここからは代表的な業務を、さらに深掘りしていきます。

企業説明会・セミナー

企業説明会・セミナーにおける採用広報の業務内容は、企業の魅力やブランドイメージを効果的に伝え、優秀な人材を引き付ける重要な役割を担っています。

ターゲット設定から情報発信まで、論理的な道筋を立てて業務をすることがポイントであると言えるでしょう。

具体的な業務内容は以下の通りです。

ターゲット設定

説明会の参加対象となる学生や求職者の層を分析し、ターゲットを明確に設定する。

プロモーション計画の立案

説明会に向けた広報活動の戦略を立て、SNS、企業ホームページ、就職情報サイトなどを通じて告知を行う。

企業パンフレットやプレゼンテーション資料の作成

企業のブランドイメージを強調するための資料を作成する。

企業パンフレットやプレゼンテーション資料には、会社のミッション、ビジョン、事業内容、成長戦略など、複数の要素が含まれつつも、就活生が興味を抱くような資料を作る必要がある。

ウェブサイトやSNSでの情報発信

説明会の前後に、企業の魅力を伝えるためのコンテンツを定期的に発信する。

ターゲット層の関心を引き続けるためにも、ウェブサイトやSNSでの情報発信は頻度が重要になる。

メディア対応

企業説明会・セミナーに取材に来たメディアに対応し、企業の良いイメージを広めるためのコメントや情報提供を行う。

インターンシップ

インターンシップにおける採用広報の業務内容は、企業のインターンシッププログラムを効果的に告知し、優秀な学生を引き付けることを目的としています。

効果的に情報を拡散するために、他大学や自社以外の企業と連携することも多いため、スケジューリング能力が重要になるでしょう。

具体的な業務内容は以下の通りです。

広報戦略の策定

インターンシップを告知するための戦略を立案する。

戦略の立案後には、SNS、大学との連携、企業のウェブサイト、就職情報サイトなどを選定し、運用する。

宣伝スケジュールの作成

広報活動のタイムラインを設定し、効果的なタイミングで情報を発信する。

インターンシップの案内資料の作成

プログラムの詳細、応募方法、スケジュール、メリットなどを記載したパンフレットやウェブページを作成する。

プロモーションビデオの制作

インターンシップの魅力を視覚的に伝えるための動画コンテンツを制作し、ウェブサイトやSNSで共有する。

ウェブサイトとSNSの活用

企業のウェブサイトやSNSを通じてインターンシップ情報を発信する。

ターゲット層にリーチしやすいプラットフォームを選定し、継続的に情報を更新する。

大学や専門学校との連携

大学のキャリアセンターや専門学校に協力を依頼し、インターンシップの案内を行う。

就活サイト

就活サイトに関する業務は、採用広報が中心になって進行するものがほとんどです。

費用対効果を上げるためには、多くの業務をこなす必要があるので、優先度決めが重要になるでしょう。

具体的な業務内容は以下の通りです。

企業プロフィールの作成

企業の基本情報、ビジョン、ミッション、事業内容などを詳細に記載したプロフィールを作成する。

募集要項の作成

求人ポジションの詳細、求める人材像、応募条件、勤務地、待遇などを含む募集要項を正確に記載する。

写真や動画コンテンツの用意

オフィスの様子や社員インタビューなど、企業の魅力を視覚的に伝えるためのコンテンツを準備し、就活サイトに掲載する。

SEO対策

企業の情報が就活サイト内で検索されやすくするため、適切なキーワードを用いてコンテンツを最適化し、掲載する。

コンテンツの更新と管理

掲載情報を定期的に更新し、常に最新の情報を掲載する。

企業の活動や採用に関するニュースを追加することで、志望度の高い就活生にモチベーションを高く持ってもらえる効果がある。

広告枠の購入と管理

就活サイト内で目立つ位置に企業の広告を掲載するために、広告枠を購入し、効果的に運用する。

ターゲット広告の設定

特定の層(学歴、専攻、地域など)をターゲットにした広告を作成し、就活サイトの機能を利用して効果的に配信する。

企業説明会やセミナーの告知

就活サイトを通じて企業説明会やウェビナー、セミナーの情報を発信し、集客を図る。

応募状況のモニタリング

就活サイトを通じた応募状況をリアルタイムで確認し、どのポジションに人気があるか、どの情報が最も参照されているかを分析する。

就活生のフィードバック収集

就活サイト内での就活生のフィードバックや評価を集め、掲載内容や広報戦略の改善に役立てる。

採用広報が発信する情報

採用広報がその地位を確立してきたのは、ここ数年の話であり、特に求人倍率が再び増加に転じた2013年以降で、地位の確立が顕著になってきています。

2013年当初は、「企業広報」と「採用広報」は混在しており、採用広報が発信する情報も事務的なものに留まっていました。

しかし「経営の透明化」のために企業の長所・短所双方を発信することで、「自社で働く意義」を明確にするとともに、自社が求める人物像とのマッチングを図る動きが活発になっています。

そのため、「採用広報」が発信する情報は、社員へのインタビューや働いている様子、イベント開催レポートなど、さまざまな場面に広がっています。

これらの採用広報は、早期離職やリアリティショック 予防に効果があると期待が高まっているのです。

ここでは、採用広報の理解を深めるためにも、採用広報が発信する情報に焦点をあて、情報の概要や企業にもたらすメリットを紹介していきたいと思います。

「採用広報」導入の重要性

昨今、採用広報がさまざまな企業に浸透し、推進されている理由としては、以下の就活事情が挙げられます。

- 近年の「売り手市場」

- 就活生の選社軸の変化

- 急速に進む情報発信のニーズ

上記3点について、それぞれ詳しく解説していきます。

近年の「売り手市場」

まず挙げられるのが、近年の採用難です。

2020年のコロナウイルスの感染拡大により旅行業界などは「就職氷河期」とされていましたが、少子高齢化による人手不足から、多くの業界では、「売り手市場」となっています。

採用に関しては、いかに競合他社と差別化して学生へ訴求し、優秀な学生を獲得できるかが焦点となっていると言えるでしょう。

このような背景により、より効率的な採用活動の展開への需要が高まる中、採用広報に注目が集まっています。

就活生の選社軸の変化

就活生が会社を選ぶ基準の変化や価値観の変化も、採用広報が推進されている理由として挙げられます。

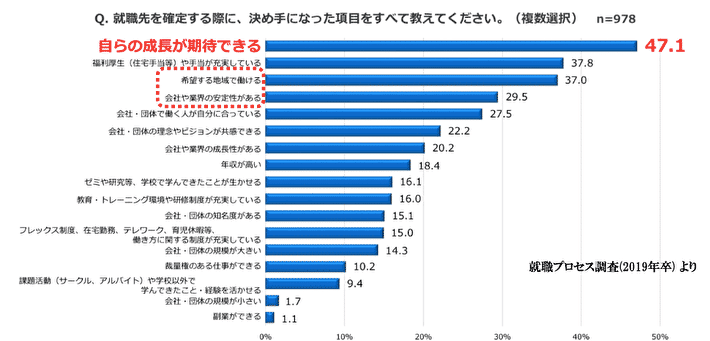

リクルートが、自社採用メディア「就活みらい研究所」の学生調査モニターである19卒大学生1,087人を対象に、2019年3月15日から3月19日にかけて実施した「就職プロセス調査2019年卒調査報告書」によると、「就職先の決め手となった項目」を問う設問では、「自らの成長を期待できる」が最多の47.1%を占めていました。

▲リクルート「就職プロセス調査2019年卒 調査報告書」

背景には、近年のワークライフバランスや副業解禁などにより働き方が多様化し、転職や副業が認められるようになったことが挙げられます。

また、同調査で「成長機会」に次いで多くの割合を占めたのは「福利厚生(住宅手当等)や手当が充実している」(37.8%)の項目です。

「就職プロセス調査2019年卒 調査報告書」のデータは、堅実でリベラルな思考が特徴であるZ世代の、選社軸を裏付ける結果と言えるでしょう。

企業が優秀なZ世代人材を獲得するためには、上記のようなポイントをしっかりと適切な形で、就職者に訴求する必要があります。

採用広報は、上記のような文脈において、非常に重要な役割を果たすことは間違いありません。

急速に進む情報発信のニーズ

情報発信のニーズの変化も、採用広報が推進されている理由として挙げられます。

「就活は情報戦」との合言葉は、学生にとってはもはや常識であり、情報収集に労を費やしている就活生も少なくありません。

デジタルネイティブとも呼ばれる若者は、インターネットを駆使した情報収集に長けているため、オンライン上での情報公開のニーズは高くなる一方です。

しかし、ネット上には発信元の不明な掲示板やSNSでの情報もあふれ、信ぴょう性という面で判断しかねるシーンも多く存在します。

その点、企業の採用広報が発信した情報であれば、多少の脚色はあれどオリジナリティと信頼性の面では間違いありません。

企業の採用広報が情報を発信することで、学生の目に止まりやすくなり、総じて企業に興味を持ってもらいやすくなる効果が期待できるでしょう。

採用広報を効果的に実施するポイント

採用広報とひとくちにいっても、さまざまな手法が存在します。

本項では、まずは代表的な手順に加え、説明会開催、およびオンラインでの情報発信におけるポイントについて解説します。

採用広報の手順

企業が採用広報を戦略的に進めるための手順は、3つのステップに分かれています。

採用広報を進めるステップ

- ターゲットを絞る

- 採用ツールの選択

- 社内外への発信

ここでは、各項目に分けて採用広報の手順を紹介します。

1.ターゲットを絞る

採用広報における「ターゲットを絞る」業務は、採用したい人材の属性(学歴、専攻、スキル、価値観など)を明確にし、広報活動を展開することを指します。

コンピテンシーモデルなどを活用して、学問の専門分野や居住地域、経験値やスキルなどのペルソナを描くことで、自社に必要な人材像が明確になるのです。

具体的には、特定のターゲット層に響くメッセージやコンテンツを作成し、適切な媒体やチャネルで情報を発信します。

効率的かつ効果的に優秀な人材を引き付けられるため、非常に重要な工程であると言えるでしょう。

2.採用ツールの選択

採用広報における「採用ツールの選択」業務は、ターゲットとする人材に最適なコミュニケーション手段を選定することです。

就活サイト、SNS、企業のウェブサイト、オンライン広告、採用イベントなどコミュニケーションツールは多岐にわたります。

これらの中から、予算やターゲットに合わせたツールを選択する必要があります。

ターゲット層に合致する媒体を選び、効率的に企業の魅力を伝えれるかどうかを判断基準に置くことで、企業は最適な採用ツールを見つけているのです。

3.社内外への発信

採用広報における「社内外への発信」業務は、企業の魅力や採用情報を効果的に伝えるために、社内外でのコミュニケーションを取ることです。

まずは、社内向けに採用方針や広報戦略を共有し、社員からの協力を得る体制を整えます。

社内の了承を得たのちに、社外向けの求職者や関係者に対して、企業の強みや募集内容を広報ツールやメディアを通じて発信します。

社内外の伝達がスムーズになることで、企業のブランドイメージが高まり、就活生の関心が引きつけられるでしょう。

説明会開催におけるポイント

極端な言い方をすれば、「知らない企業の会社説明会」ほど、学生にとって苦痛なものはありません。

説明会開催の第一目的は「自社を知ってもらうこと」ですが、まずは学生に興味を持ってもらうことが重要です。

具体的には、「1日で内定が出る」「複数社同時に受験可能」など学生にとってのメリットを打ち出したものなどが挙げられます。

説明会参加におけるハードルを適切に設けることもまた重要です。

誰でも参加が可能であると、数稼ぎや物見遊山で参加する層も少なくありません。

せっかく用意したコンテンツが、求める学生に届かない場合も往往にして考えられます。

抽選やエントリーシート、アンケートや、場合によっては開催地などを考慮しハードルを設けることで、入社意欲の高い学生のスクリーニングが可能です。

踏み込んだ例としては、ITメガベンチャーであるサイバーエージェント社の説明会が挙げられます。

同社ではあえて説明会を無くし、代わりに「サイブラリー」と呼ばれる誰でもアクセス可能なネット上のライブラリーで、会社説明動画や記事などの情報を公開。

そのため、同社では地方就活生の入社比率が高く、5割ほどに上っているといわれています。

優秀な人材が多数いる地方学生にも目を向け、訴求を検討してみることもまた、人材獲得には有効であると言えるでしょう。

オンラインの活用

インターネットが普及してから、あらゆるものにオンライン化が進行しており、オンライン化の動きは今後も加速していくと予想されます。

交通費、移動時間のコストがかからないことから、東京の就活生だけでなく、地方就活生にとっても参加するハードルが低くなるでしょう。

そのため、企業は今後も積極的なオンライン活用が必要です。

また、学生にとっては対面よりも、オンライン上の方が質問や発言がしやすいともいわれています。

学生のニーズをつかむためにも、オンライン採用活動は注力する意義があるといえるでしょう。

オンライン採用活動は、オンラインでの会社説明会やオンライン面接ばかりが注目されがちですが、昨今では「オンラインインターン」も登場してきています。

日経ビジネス社によって行われたオンラインインターンは、企業側が議題を設定・解説し、学生からのコメントを受けながらディスカッションをするプログラムが実施されました。

オンラインインターンでは、複数社が参加し、学生とともに議題について参加するため、企業の価値観を比較できるでしょう。

さらに、企業側としても学生の参加者それぞれのコメントの記録を振り返りやすい強みがあります。

さいごに

本記事では、採用広報に関する情報を解説しました。採用活動のオンライン化が加速するにつれ、ますますその重要性は増してきています。

自社が求める人物像を明確にし、正しく情報を発信し、学生へ積極的に訴求することが重要です。

そのため、採用活動における情報発信の役割は重要性を増してきており、採用広報を導入する企業も増えています。

採用広報は業務が多岐にわたり、他の部署との連携が必要など、携わる人への要求は高くなってしまいますが、事前にポイントや業務を把握しておくことで、誰でも役割を果たすことが可能でしょう。

この記事を参考に、採用広報を導入してみてはいかがでしょうか。

監修:曽和利光(そわとしみつ)

人事コンサルティング会社、人材研究所代表。リクルート人事部ゼネラルマネジャー、ライフネット生命総務部長、オープンハウス組織開発本部長と、人事・採用部門の責任者を務め、主に採用・教育・組織開発の分野で実務やコンサルティングを経験。人事歴約20年、これまでに面接した人数は2万人以上。