「学生時代に最も打ち込んだこと」はなくてもOK|人事を惹きつけるPR方法

2025/12/18更新

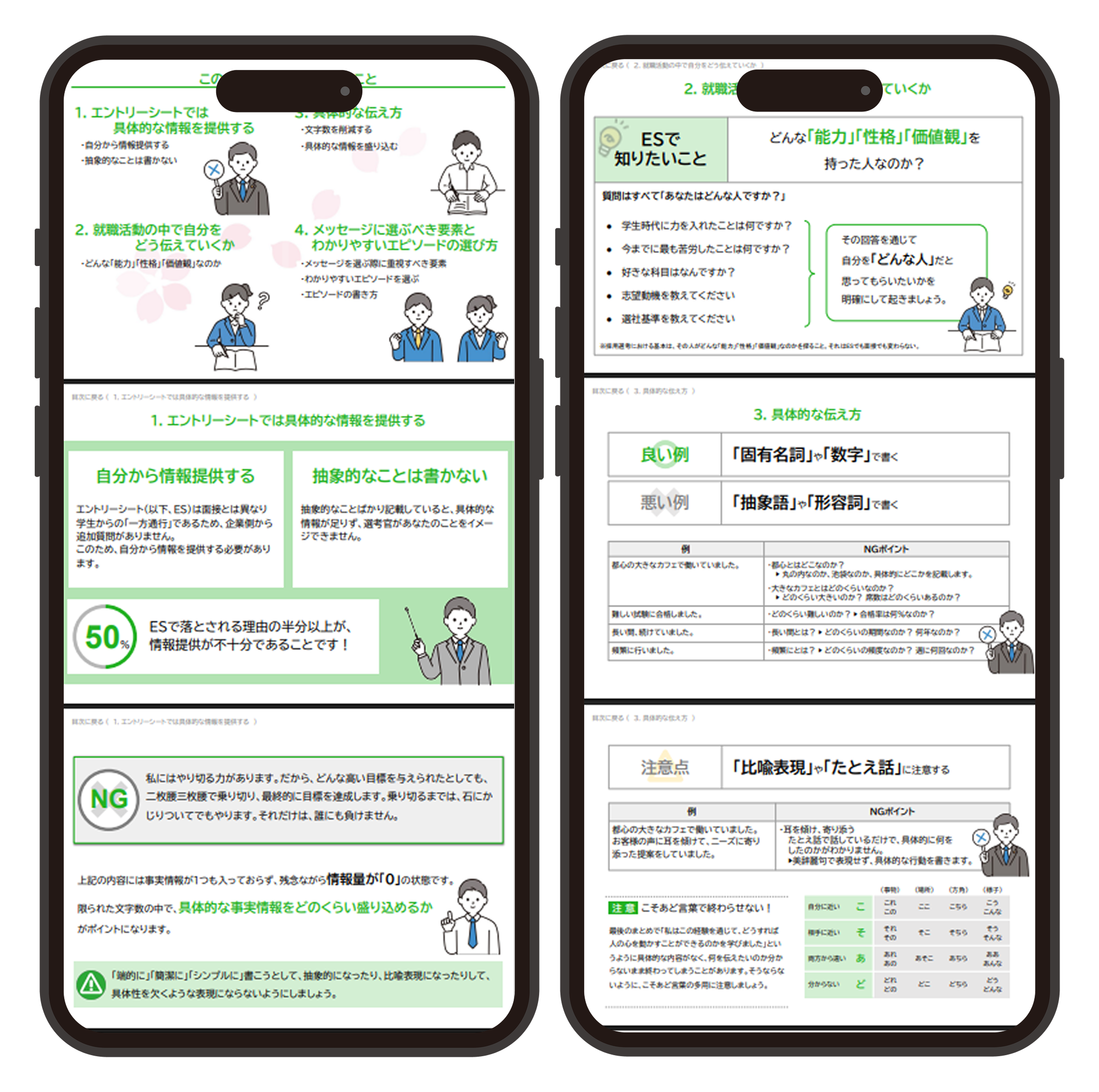

就職活動で聞かれる質問の1つが「学生時代に力を注いだこと(ガクチカ)」です。企業はこの質問を通じて、就活生の価値観や人柄、課題への向き合い方を把握し、入社後に活躍できるかを判断しています。

しかし「特別な成果がない」「どんな経験を選べばいいかわからない」と悩む学生も多いでしょう。

本記事では、企業がガクチカを尋ねる理由やエピソード選びの基準、効果的な書き方のフレームワークを解説します。

さらに、実際に使える例文10選と注意点、ありがちなNG例も紹介しています。読み終える頃には、自分の経験を整理し、採用担当者に伝わる形でまとめられるようになるはずです。

「学生時代に最も打ち込んだこと」に華々しい実績は不要

「学生時代に最も打ち込んだこと」で語るエピソードは、「起業した」「海外でボランティアをした」のような、特別な経験や輝かしい実績である必要は全くありません。

面接官が本当に知りたいのは、成果の大きさや順位ではなく「あなたが、あなたらしく最も輝いた経験」と、そこから見える思考プロセスや人柄です。面接官は、アルバイトやゼミ、サークル活動といった日常的な経験の中に、以下の点を見出そうとしています。

- 課題にどう向き合ったか(主体性)

- 目標達成のために、どんな工夫をしたか(計画性・実行力)

- その経験から何を学び、どう成長したか(学習意欲)

重要なのは、経験の大小ではなく、経験の「深さ」です。自分なりに考え、行動した経験であれば、どんなテーマでも問題ありません。

「自己PR」と「最も打ち込んだこと」はどう違う?アピールすべき点の使い分け

この2つの質問は、似ているようで全く意図が異なります。違いを理解し、的確に答えを使い分けましょう。

| 項目 | 最も打ち込んだこと | 自己PR |

| 時間軸 | 過去の経験が中心 | 現在の強みを未来にどう活かすか |

| 目的 | 人柄や価値観、思考プロセスを伝えること | 自分の強み(スキル・能力)を売り込むこと |

| 面接官が知りたいこと | 「あなたがどんな人間か」 | 「あなたが会社にどう貢献できるか」 |

つまり、「最も打ち込んだこと」は過去の経験を基にした「人柄の証明」です。一方、自己PRは未来に向けた「能力のプレゼン」と言えるでしょう。この違いを意識するだけで、回答の質は格段に上がります。

企業が「学生時代に最も打ち込んだこと」を質問する3つの本当の理由

企業が就活生に「学生時代に力を注いだこと」を尋ねるのは、応募者の人柄や価値観などを把握し、入社後に活躍できるかどうかを見極めるためです。短時間で多くの応募者を比較する面接において、取り組みの内容や姿勢は、将来性を判断するための重要な材料となります。

3つの理由について分かりやすく解説します。

どんなことに挑戦し、どう結果につなげたかを知るため

1つ目の理由は、学生時代にどのような挑戦をし、その結果どのような成果を残したかを知るためです。

たとえば、部活動や研究、アルバイトなど、取り組んだテーマそのものにも大きな価値があります。実績を残していれば、成果自体が評価対象になるでしょう。

ただし、求められているのは「華やかな成果」だけではありません。重要なことは、どう取り組み、どのような工夫や努力を重ねたかという過程です。結果だけにとらわれず、経緯や途中の工夫・努力も整理しておきましょう。

人柄や価値観を理解するため

「学生時代に力を注いだこと」からは、就活生の考え方や価値観が表れます。課題への向き合い方や仲間との関わり方は、人柄を知る大きな手がかりの1つだからです。

たとえば、チームで成果を出す過程を大切にしている人は協調性が強みと考えられます。独自のアイデアで課題を解決した経験があれば、創造性や主体性が評価されるかもしれません。

企業は「この学生が自社に合うかどうか」を確認するために、質問を投げかけていると知っておきましょう。

成長意欲や学び続ける姿勢を測るため

就活で評価されるのは、過去の経験だけではありません。経験を通じて得た学びや成長意欲も重視されます。

困難に直面しても乗り越えた経験や、失敗から学んで次に活かした姿勢は、入社後も成長できる人材かどうかを判断する材料となります。

企業が学生に対して求めているのは、過去や現状よりも将来性です。だからこそ、経験を通じて得た学びや変化を自分の言葉で伝えることが大切です。

すでに60,000人以上が利用中!

会員登録して「選考通過ES」を見てみる(無料)

「学生時代に最も打ち込んだこと」のエピソード選びで外せない4つの条件

就職活動において、「学生時代に力を注いだこと」は、エントリーシートや面接でよく問われる質問です。

「学生時代に力を注いだこと」を書くときには、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 個性や強みが伝わるエピソードを選ぶ

- 企業が求める要素と結びつける

- 取り組みの過程と工夫を示す

- 自分の成長や学びを伝える

個性や強みが伝わるエピソードを選ぶ

学生時代に力を注いだことは、成果の大きさよりも「自分らしさ」や「強み」が伝わる内容を選ぶことが重要です。

テーマを考えるときは、いきなり企業ウケを意識する必要はありません。まずは自分が本気で打ち込んだことを自由に書き出すことから始めましょう。

また、直近の出来事に限らず、高校や大学生活を通じて幅広く振り返ることも大切です。

たとえば「学生時代に力を入れたこと」の題材には、以下のようなものがあります。

- 学業・研究活動(ゼミや卒論など)

- 部活動・サークル活動

- 学園祭や委員会などの学校行事

- 留学や海外経験

- アルバイトや長期インターンシップ

- ボランティア活動・地域活動

- 資格取得や自主的な勉強

- 趣味や特技(音楽・スポーツ・創作など)

こうしたテーマの中から、自分の個性や強みをもっとも表現できるエピソードを選ぶことが、説得力のある自己PR作成につながります。

企業が求める要素と結びつける

ただエピソードを語るだけでは「良い経験」で終わってしまいます。

企業は、自社が求める人物像と就活生の重なる部分を知りたがっています。たとえば「リーダーシップを重視する企業」であれば、部活動でキャプテンを務め、チームの方針を決めたりメンバーをまとめた経験が有効です。

一方で「協調性を評価する企業」なら、アルバイトで立場の異なるスタッフ同士の意見を調整し、職場の雰囲気を良くした経験も高く評価されます。企業が大切にしている価値観と、自分の経験を具体的に結びつけることを意識しましょう。

取り組みの過程と工夫を示す

企業が知りたいのは「結果」そのものではなく、「プロセス」です。

たとえばゼミで研究発表を行った場合、「準備を一生懸命やった」だけではインパクトに欠けます。しかし「情報が少ないテーマだったが、先輩や教授に積極的に相談し、他大学の論文も取り寄せて分析を進めた」といった工夫を具体的に伝えると説得力が増します。

アルバイトで売上を伸ばした経験なら「店頭の陳列を変えた」「常連のお客さまに新商品の感想を聞いた」といった取り組みの細部を語ることで、課題解決力や行動力をアピールできます。

自分の成長や学びを伝える

経験を通した学びや変化は、面接官が求めるポイントです。

たとえば、サークル活動で新入生勧誘がうまく進まず苦労したとしましょう。試行錯誤するなかで「相手の立場に立って説明する大切さを学んだ」といった振り返りは成長を示す良い例です。

大きな成果や実績がなくても、「粘り強さが身についた」「人前で話すことに自信が持てるようになった」といった学びは立派なアピール材料です。

企業は「成長し続ける人材」を求めています。経験を自分の成長につなげたエピソードを具体的に語りましょう。

誰でも論理的に書ける!「最も打ち込んだこと」の最強フレームワーク

「学生時代に力を注いだこと」は、どれだけ良い経験でも伝え方次第で印象が変わります。人事の目に留まるには、話の流れを整理し「構成力」を意識することが重要です。

効果的な構成の基本は、以下の5ステップです。

ステップ1:結論から述べる

最初に「私が学生時代に力を注いだのは○○です」とテーマを一言で伝えましょう。冒頭で結論がわかると、相手はその後の説明を理解しやすくなります。

例:

私が学生時代に力を注いだのは、バスケットボール部での活動です。

ステップ2:取り組んだ背景・動機を説明する

なぜその活動に取り組んだのか、どんな課題があったのかを簡潔に伝えます。背景を具体的に補足することで、行動の必然性や目的が明確になります。

例:

毎年地区大会で1回戦敗退していたため、チーム全体の底上げが必要だと感じました。

ステップ3:具体的な行動・工夫を伝える

課題に対してどのように考え、どんな行動を取ったのかを説明します。自分なりの工夫について数字などを交えて盛り込むと、主体性や問題解決力をアピールできます。

特にチームでの活動の場合は、自分が担った役割を明確にするとより効果的です。

例:

副キャプテンとして練習の雰囲気づくりと基礎練習の徹底に取り組みました。自主練習を毎日2時間続け、部内での練習方法を改善するためにミーティングを週1回行いました。

ステップ4:成果・結果を示す

数値やデータによる変化を使うと、成果・結果が明確になります。客観的な情報を盛り込むことで、説得力が増します。

例:

私自身のフリースロー成功率も60%から85%に向上し、地区大会ではチームがベスト8に進出しました。

ステップ5:学び・今後への活用で締める

最後に、その経験から得た学びを簡潔にまとめましょう。「この経験を今後の仕事に活かしたい」と結ぶと、前向きな印象を残せます。

例:

この経験を通じて、課題に直面しても工夫を重ねれば成果につながることを学びました。社会人になってからも、この粘り強さを活かして困難を乗り越えていきたいです。

「学生時代に力を注いだこと」の例文10選

勉強や部活動、ボランティアなど「学生時代に力を注いだこと」の例文を10個紹介します。

作成のコツと合わせて、ぜひ参考にしてみてください。

部活動・サークル

部活動やサークルをテーマにする場合は、、役割や成果を具体的に示すことが大切です。たとえば「地区大会ベスト4」「部長として20名をまとめた」など、客観的な数字や立場を入れると説得力が増します。

困難に直面したときの工夫や、チームへの貢献度合いなども、積極的に入れておきましょう。

(例)

私が学生時代に力を注いだのは、バレーボール部での活動です。

入部当初は運動が得意ではなく、試合出場が難しい状況でした。そこで基礎技術を磨くため、毎日1時間以上の自主練習を継続し、特にサーブ練習に力を入れました。

その結果、2年次にはサーブ成功率を部内トップの85%まで高め、3年生からはレギュラーとして公式戦に出場しています。また、副キャプテンとして30名の部員をまとめ、週5日の練習メニューを見直しました。声かけを徹底したことで練習参加率も高まり、チーム全体の雰囲気が向上しました。部の雰囲気が向上し地区大会ではベスト8進出を果たしたことは、大きな喜びです。

この経験を通じて、継続的な努力で成果を出す力や、仲間を巻き込みながら目標に向かう姿勢を学びました。困難に直面しても諦めず取り組む姿勢は、社会人になってからも大切にしたいです。

ボランティア活動

ボランティア活動をテーマにする場合は、活動頻度や参加人数、イベント規模などを具体的に示すことが重要です。自分の役割や具体的な取り組み、工夫した点を伝えると評価につながりやすいでしょう。

(例)

私が学生時代に力を注いだのは、地域の高齢者施設でのボランティア活動です。

大学2年から週1回、2年間で約100回施設を訪問し、利用者の方々と交流しました。最初は会話の糸口を見つけるのに苦労しましたが、趣味や過去の経験を話題にすることで信頼関係を築くことができました。

特に印象に残っているのは、夏祭りイベントの企画・運営です。仲間10名と協力し、参加者約100名規模のお祭りを実施しました。私の担当は、模擬店の企画でした。「昔懐かしい遊び」をテーマにした出し物を行い、延べ50名以上の利用者やご家族から「楽しかった」「また参加したい」との声をいただきました。

この経験を通じて学んだのは、相手の立場に立って工夫する力と世代を超えて人をつなぐ力です。これからも相手のニーズを的確に捉え、行動につなげる姿勢を活かしていきたいと考えています。

学業・ゼミ

学業をテーマにする場合は、成果を客観的な数字や実績で示すことが大切です。「学年200人中◯位」「◯◯賞受賞」といった数値を挙げると、努力のレベル感が相手に伝わります。

また、ゼミや研究の取り組みを話す際には、専門用語を避けて誰にでもわかる表現にすることがポイントです。学業は学生の本分のため、「他の学生よりも一歩抜きん出た部分」をアピールできるかどうかがカギになります。

(例)

私が学生時代に力を注いだのは、心理学の研究です。

2年生で心理学に出会い、人間の行動や思考の仕組みに強く興味を持ちました。50冊以上の関連文献を自主的に読み込み、知識を体系的に深めるよう努めました。

3年生からは自ら研究テーマを設定し、指導教授のもとで卒業論文に取り組みました。実験を10回以上行い、100名規模のデータを収集して分析したことで、批判的思考力や論理的な文章構成力が鍛えられたと感じています。

さらに、研究成果は学内発表会において、応募50件のうち5件の優秀発表に採択され優秀賞を受賞し、学会発表にもつなげることができました。この経験を通じて、「課題を発見し、データに基づいて解決策を導く力」を培いました。

仕事においても、客観的な根拠をもとに提案や改善を行っていきたいと考えています。

起業への挑戦

起業をテーマにする場合は、売上や支援者数などの具体的な成果を盛り込みましょう。「どの規模で、どんな実績を残したか」を数値で示すことで、面接官への説得力が増します。

(例)

私が学生時代に力を注いだのは、学生ベンチャーの立ち上げです。大学2年から1年間、友人3人と共に地域の特産品を活用した新商品を企画・開発しました。

私の主な役割は、SNSでの情報発信や試食会の企画担当です。延べ100名以上の意見を反映して改善を重ねました。

商品化の過程では、クラウドファンディングで目標額200万円を達成し、のべ1,200人から支援をいただくことができました。最終的には、学内外の販売イベントで累計3,000個を販売し、売上300万円を記録しました。

商品開発から販売までを通じて多くの人の協力を得たことで、人脈の重要性や信頼関係を築く力も培うことができました。失敗を重ねながらも挑戦を続けた経験は、起業家精神と粘り強さを身につける大きな糧となりました。

留学・国際交流

異文化に触れた経験は「柔軟な対応力」や「語学力の向上」といった形でアピールできます。単なる体験談にならないように、具体的な行動や成果を数字で示すことが大切です。「TOEIC◯点アップ」「◯カ国の人と交流」など、努力の成果を客観的に伝えましょう。

(例1:国際交流サークル)

私が学生時代に力を注いだのは、大学1年から3年間取り組んだ国際交流サークルでの活動です。

留学生との交流イベントを年間10回以上企画・運営し、延べ200名以上の学生と交流しました。特に力を入れたのは、年に一度開催される国際文化祭の運営です。私は実行委員長として、約500名規模の参加者を迎える企画をまとめ、当日のアンケートでは参加者の90%から「満足」との回答を得ることができました。

準備の過程では、文化の違いによる意見の対立や、スケジュール調整の難しさに直面しました。しかし定期的にミーティングを開き、双方の意見を尊重する仕組みをつくることで乗り越えられたと感じています。

この経験を通じて、多様な考え方を調整しながら1つの目標に向かうリーダーシップを身につけました。国際交流を通じて培った調整力や英語での実務経験は、今後のキャリアでも活かせると考えています。

(例2:留学)

私が学生時代に力を注いだのは、カナダへの半年間の留学です。

語学力を高めるため、毎日2時間以上英語学習を続け、週3回以上の授業ディスカッションに積極的に参加しました。その結果、TOEICスコアが留学前よりも200点向上しました。

現地の日本文化紹介イベントでは、10名の運営メンバーの一員として準備に携わり、約300名の参加者を前にプレゼンテーションを行っています。人前で英語を使って発表する経験を通じて、表現力や度胸も鍛えられました。

この経験を通じて、語学力の向上だけでなく、多様な価値観を尊重しながら協力する姿勢が身につきました。今後もグローバルな環境で学んだ柔軟性を活かしていきたいと考えています。

趣味

趣味を書くときは、「好き」だけで終わらせず、継続や工夫などの盛り込みが求められます。可能であれば数字で成果を示したり、得られた観察力や継続力など、仕事に活かせるスキルに言及できるとより効果的です。

(例)

私が学生時代に力を注いだのは、写真撮影です。大学1年から3年間本格的に取り組み、平均すると1日約50枚、3年間で延べ50,000枚以上の写真を撮影しました。

また、SNSでは毎日投稿を続け、フォロワー数は10,000人を超えました。その活動をきっかけに学外の写真展に招待され、50点の作品を展示。延べ1,000名以上の来場者に見ていただきました。さらに、私の撮影した一枚が市の観光ポスターに採用され、多くの人の目に触れる機会となりました。

この経験を通じて、私が得たのは物事を観察する力と表現を工夫する力です。日々の積み重ねが成果に結びつくことを実感し、継続力やセルフマネジメント力も身につけることができました。

アルバイト

アルバイトは多くの学生が経験しているため、工夫や働く姿勢、成果を具体的に示し、差別化を図りましょう。

たとえば飲食店のアルバイトなら、混雑時に効率よく動けるように動線を工夫したことやスタッフ間の連携を意識して業務を円滑にしたことなどが挙げられます。こうした経験は、臨機応変さやコミュニケーション力、責任感といった社会人としても求められるスキルにつながります。

また、数字や具体例を盛り込むと説得力が増します。たとえば「1日200人以上のお客様に対応した」「常連のお客様から名前を覚えていただいた」など、成果や信頼を裏付けるエピソードを入れると良いでしょう。

(例)

私が学生時代に打ち込んだのは、飲食店のホールスタッフのアルバイトです。大学2年から2年間、週4日勤務し、1日平均200名以上のお客様に対応しました。

担当は接客と配膳で、ピーク時には10名のスタッフと連携しながら同時に複数のテーブルを担当しました。最初は臨機応変に動けず戸惑うことも多かったのですが、先輩の動きを観察し、自分なりに動線を工夫することで、提供時間を平均2分短縮できました。

また、トラブル対応を通じて状況を素早く判断する力が養われました。特に混雑時でも笑顔を絶やさず接客を心がけたことで、常連のお客様から名前を覚えていただき、リピート来店にもつながりました。

この経験を通じて、コミュニケーション能力や体力だけでなく、チームの一員として働く責任感も培うことができました。飲食アルバイトで身につけた臨機応変さは、どの職場でも活かせる強みだと考えています。

資格・スキル取得

資格やスキル習得をテーマにする場合は、「学び始めたきっかけ → 取り組んだ工夫 → 具体的な成果」の流れでまとめると効果的です。特に「合格」「アプリ公開」「スコア」など、客観的な成果を入れると説得力が高まります。

(例1:プログラミングスキル習得)

私が学生時代に力を注いだのは、プログラミングスキルの習得です。文系学部に所属していましたが、IT技術の重要性を感じ、独学で学習を開始しました。

半年間でオンライン講座を50時間以上受講し、参考書10冊を使って基礎を固めました。

特に力を入れたのは、実際のアプリ開発です。友人2名と共同で大学生向けの時間割管理アプリを制作し、学内で公開しました。公開から1か月で延べ150名以上が利用し、アンケートでも「使いやすい」と回答した学生が8割を占めました。

開発過程では多くの技術的な問題に直面しましたが、粘り強く取り組み解決することで論理的思考力と問題解決力を磨くことができました。

この経験を通じて、新しい技術を学ぶ楽しさと創造の喜びを実感しました。プログラミングの習得は、IT業界への興味関心へとつながっています。

(例2:外国語習得)

私が学生時代に力を注いだのは、中国語の習得です。将来、国際的なビジネスに携わりたいという目標から、大学1年生の時に学習を始め、毎日2時間以上の勉強を3年間継続しました。

特に力を入れたのは実践的な会話練習です。月2回の交流会に参加し、延べ30回以上、中国人留学生20名と会話を重ねることで実践力を磨きました。

また、夏休みには1か月間の短期留学にも挑戦し、現地での生活を通して語学力を飛躍的に高めました。

努力の結果、第112回中国語検定2級(合格率31.3%)に合格しています。この経験を通じて、言語習得に必要な継続力と工夫を学ぶとともに、異文化を理解する柔軟性も身につけました。

「学生時代に最も打ち込んだこと」がどうしても見つからないときの対処法3選

いくら考えても、「学生時代に最も打ち込んだこと」が見つからないという方もいることでしょう。ここでは具体的な対処法を紹介します。

夢中になって取り組んだことを振り返る

「学生時代に最も打ち込んだこと」が思い浮かばないときは、これまで自分が夢中になって取り組んできたことを振り返ってみましょう。

長く続けられたことや、つい時間を忘れてしまうほど集中できたことは、努力や継続力の証です。たとえ趣味や部活動の延長であっても、取り組みの中で得た工夫や成長を言語化すれば、立派なアピール材料になります。

たとえば「好きだから当たり前」と思っていた経験も、ほかの人から見れば強みや個性として映ることがあります。夢中で続けてきたことのなかから、自分らしいエピソードを探してみましょう。

ネガティブな内容を裏返してみる

一見ネガティブに思える経験も、見方を変えれば強みに変わります。

たとえば「チームでの行動が苦手」なら、逆に「一人で集中して作業を進められる力がある」と表現できます。

短所を裏返して長所に置き換えることで、自分では気づいていなかった新しい強みを発見できるかもしれません。

周囲に聞いてみる

自分では「普通」「当たり前」と思っていることでも、他の人から見ると「すごい」と評価されることがあります。

友人や家族、先生など周りの人に特技や長所などを聞いてみると、思わぬヒントが得られるかもしれません。客観的な視点を取り入れることで、自分の経験を新たな角度から捉え直すことができます。

すでに60,000人以上が利用中!

会員登録して「選考通過ES」を見てみる(無料)

一発で評価が下がる「最も打ち込んだこと」残念な伝え方ワースト3

どんなに良い経験でも、伝え方を間違えると面接官には全く響きません。ここでは、面接官が「残念だ…」と感じてしまう典型例を3つ紹介します。

ワースト3:具体性がなく、何をしたのか分からない「集団」の話

具体性がないエピソードはNGです。「サークル活動を頑張りました。チームワークを大切にし、大会で良い結果を残せました」これでは、あなたが具体的に何をしたのか、全く伝わりません。

面接官は「集団」ではなく「あなた個人」の行動と思考を知りたいのです。「チームが目標を達成するために、自分はどんな役割を担い、どんな工夫や働きかけをしたのか」という、あなただけの具体的なアクションをアピールしましょう。

ワースト2:ただの感想文で「学び」や「成長」がない話

企業が知りたいのは、経験そのものではなく、その経験を通じて何を学び、どう成長したかです。「留学に行って、異文化に触れることができ、とても良い経験になりました」これでは、ただの旅行の感想文です。

「文化の違いによる意見対立を乗り越える中で、多様な価値観を尊重し、合意形成する調整力を学んだ」のように、その経験があなたの能力や価値観にどう影響を与えたのかを明確に言語化しましょう。

ワースト1:すごい経験なのに「人柄」が見えない話

「ビジネスコンテストで優勝しました。」「市場を分析し、論理的に戦略を立て、完璧なプレゼンを行いました」

輝かしい実績ですが、これだけではあなたの「人柄」が見えてきません。むしろ、冷たくて独りよがりな印象を与えてしまうでしょう。

成功の裏にあった苦労や失敗、仲間との葛藤、そしてその時あなたがどう感じ、どう乗り越えたのかを語ることで、初めてあなたの人間的な魅力が伝わります。面接は能力テストではなく、コミュニケーションの場であることを忘れないでください。

まとめ

「学生時代に最も打ち込んだこと」は、成果の大きさよりも取り組みの姿勢や学びを伝えることが重要です。部活動やアルバイト、ゼミなど、どんな経験でも自分なりに工夫や努力を重ねた過程を丁寧に言葉にすることで、面接官にあなたの強みや人柄が伝わるでしょう。

そのうえで、嘘やプライベートに偏ったテーマは避け、一貫性を持った表現を意識します。結論ファーストを意識し、数字や具体的な内容を入れると、より説得力のある内容になります。

自分の成長や努力を振り返り、未来につながる形で伝えることで、「この学生と一緒に働きたい」と思わせるガクチカを目指しましょう。

通るESには“コツ”がある。

就活生向けES対策集を無料公開中!

ESが通らないのは、内容の良し悪しではなく“書き方の型”を知らないだけかもしれません。

ES回答集では20社以上の内定者ESを「なぜ通過したのか?」という解説付きで紹介。

実際の文面とポイントをセットで学べるので、自分のESにすぐ応用できます。

ES通過率を上げたいなら、最短で効果が出るこの資料は見逃せません。

効率よくES力を伸ばし、自信を持って選考に臨みたい人は今すぐチェック!

この記事の監修者三好 勝利(キャリアアドバイザー)

新卒で小学校教員となり、学級担任や学年主任などを務め、1000人以上の生徒の指導に携わる。その後、大手教育企業でのコンサルティング営業を経て、現在は株式会社ナイモノのキャリアアドバイザーとして250名以上の学生の就職支援に従事。未経験IT、総合職、人材など幅広い業界への支援実績を持つ。面接対策や自己PRの指導に定評があり、面接官の経験を生かした的確なアドバイスが強み。学生一人一人に寄り添い、ラフな雰囲気で親身に相談に乗ることを心がけている。